Texte

Erfolg und Misserfolg in der Arbeit mit Kindern und Familien oder Von der Kunst des Navigierens in hochkomplexen Wirklichkeiten

- Details

- Erstellt am Sonntag, 14. März 2010 07:11

Referat, gehalten am 18.10.2001, auf der Fachtagung "Erziehungserfolg sichern – Mission impossible?" von Rettet das Kind Niederösterreich.

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich nehme an, Sie sind zu dieser Tagung gekommen, weil Sie in Ihrer Arbeit erfolgreich sein wollen. So wie viele andere, die als SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen arbeiten, werden Sie Erfolge kennen und Misserfolge, werden sich manchmal nicht sicher sein, was überhaupt ein Erfolg ist, werden Ihnen manche Ihrer Siege als Pyrrhussiege erscheinen und werden manche Misserfolge sich im Laufe der Zeit als gar nicht so tragisch herausstellen.

Ich möchte in meinem Referat zunächst auf die Bedingungen der Arbeit eingehen. Es wird von Komplexität und von bösartigen Problemen die Rede sein, von Planungsproblemen, von Zielen kleiner und größerer Reichweite, von Fehlern und Widerstand. von der Zurechenbarkeit des Erfolgs, von Sieg und Niederlage und von den Schwierigkeiten, Erfolg überhaupt zu erkennen.

Nach dieser Analyse der Bedingungen Sozialer Arbeit mit Kindern und Familien werde ich dann vorsichtig Vorschläge entwickeln, wie wir den Erfolg wahrscheinlicher machen können. Ich werde mich dabei vor allem auf eigene Untersuchungen und auf die von Jona Rosenfeld beziehen. Dabei wird es um Beziehung und um Haltungen gehen, um diszipliniertes Denken und Handeln, um Demut und Optimismus.

Zuallererst will ich mich aber vorsichtig vom Tagungstitel distanzieren, ohne von Ihnen zu verlangen, das auch zu tun. Was stört mich an diesem Titel? Es stört mich der Begriff „Erziehung“. Er suggeriert immer noch, dass es direkt um Persönlichkeitsbildung gehen könnte, um die – möglicherweise liebevolle – Zurichtung von Menschen, vor allem Kindern, im Hinblick auf ein Ideal. Im untergegangenen Realsozialismus hieß dieses Ideal die „allseitig entwickelte sozialistische Persönlichkeit“ und der Erziehungsprozess scheiterte, wie wir wissen. Im Interview mit einem Politikwissenschafter las ich dieser Tage, dass er die Herrschaft der Taliban in Afghanistan als „Erziehungsdiktatur“ bezeichnete. Ja doch, diese Regierung hat klare Vorstellungen davon, wie Menschen sein sollen, und versucht diese Vorstellung durchzusetzen. Es scheint mir höchst fraglich, ob es auch eine „Erziehungsdemokratie“ geben könnte. Also die Dominanz der Vorstellung, man wüsste, wie Menschen zu sein haben, verbunden mit einer nicht-autoritären Organisation der gesellschaftlichen Verhältnisse.

Ich schlage Ihnen – mit weitreichenden Konsequenzen, wie Sie sehen werden, einen anderen Blickwinkel als den der Erziehung vor.

Dafür will ich Ihnen ein Fallsetting vorstellen, um anschaulicher zu machen, wovon die Rede ist.

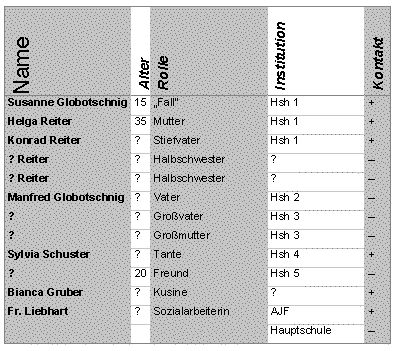

Susanne Globotschnig (alle Namen sind natürlich geändert) ist 15 Jahre alt und lebt mit ihren zwei Halbschwestern bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater. Wegen Selbstmorddrohungen kommt sie auf Betreiben ihrer Mutter in eine Krisenwohngemeinschaft. Ihr Aufenthalt dort ist nicht von langer Dauer. Bereits nach 10 Tagen geht sie auf eigenen Wunsch und mit Zustimmung von Mutter und Stiefvater wieder nach Hause. In der Tabelle sehen Sie, welche Personen in den Beratungsgesprächen als in irgendeiner Weise bedeutsam erwähnt wurden.

Ich will jetzt nicht auf den Verlauf der Fallbearbeitung eingehen, wir kommen später darauf zurück. Vorerst will ich nur auf das „gewöhnliche“ an diesem Fall hinweisen. Die Kriseneinrichtung kommt mit einem Setting in Kontakt, das so oder ähnlich schon seit Jahren besteht. Und das weiter bestehen wird. Es ist ein Setting, bestehend aus in diesem Fall zumindest 12 Personen. Diese stehen in Beziehung zur Jugendlichen und untereinander. Alle diese Personen versuchen, ihr eigenes Leben und ihren eigenen Alltag zu bewältigen. Sie haben höchst unterschiedliche Motive und leben selber in Netzwerken, die sich mit dem hier beschriebenen sozialen Netzwerk der Jugendlichen überschneiden, aber nicht mit ihm identisch sind.

Bleiben wir vorerst bei Susanne. Die angeführten Personen existieren für sie gewissermaßen doppelt, nämlich einerseits als reale Personen in ihrem Umfeld, andererseits als vorgestellte Personen in ihrem Kopf. Sie sind wirklich bedeutsam, weil sie Bedrohung und Ressource gleichermaßen sind, weil sie Susannes Schicksal, ihre Möglichkeiten und Unmöglichkeiten beeinflussen. Sie sind aber auch bedeutsam für die Konstruktion von Susannes Selbst. Durch Übernahme von ihr sinnvoll erscheinenden Verhaltensweisen und Eigenschaften und in Abgrenzung zu diesen Personen konstruiert sie ihre Identität, ihr Selbstverständnis. Es ist vielleicht noch möglich, die realen Personen loszuwerden. Die Familie in ihrem Kopf kann sie allerdings nicht abschalten, sie benötigt sie. Im weitesten Sinne repräsentiert dieses Netzwerk die Kultur, in der sie aufgewachsen ist. In der Auseinandersetzung damit muss sie sich entwickeln.

So weit mag das banal klingen. Allerdings weise ich darauf hin, welche Folgerungen sich daraus ergeben: Auch wenn wir nur Susanne vor uns sitzen haben, verhandeln wir mit ihr doch immer auch das soziale Gefüge, in dem sie sich bewegt oder bewegte. Das soziale Gefüge als Realität und das soziale Gefüge als Vorstellung. Zu beidem muss sie ein Verhältnis und ein Verhalten entwickeln.

Für HelferInnen liegt nun der Impuls nahe, Susanne vor diesem krankmachenden Netz zu schützen oder gar zu befreien: Wir nehmen sie – bildlich gesprochen – in die Arme und sagen ihr, bei uns bist du sicher, siehe, wir bieten dir eine bessere Welt. Was ihr dann angeboten wird, ist so etwas wie ein Integrationsvertrag. Wir schützen dich, aber du musst dafür Leistungen erbringen. Du musst die hier geltenden Regeln einhalten. In manchen Wohneinrichtungen heißt das auch, du musst über einen bestimmten Zeitraum den Kontakt zu deinem bisherigen Netzwerk vermeiden.

Hier kommt nun das erste Mal die Frage ins Spiel, was denn eigentlich ein Erfolg bei der Arbeit mit Susanne sein könnte. Ist es ein Erfolg, wenn sich die Jugendliche diesem Vertrag unterwirft, wenn sie sich einfügt in unser Setting? Wenn sie sich abzuschneiden versucht von der Kultur, in der sie aufgewachsen ist? Haben wir ihr eine ganze Welt zu bieten, einen tatsächlich besseren Ersatz für das, was ihr weggenommen wird?

Wir haben ihr ein gewisses Maß an Sicherheit – so wie wir sie verstehen – zu bieten. Es ist die Sicherheit, nicht misshandelt zu werden, eine sichere Aufmerksamkeit für ihre Person. Betreuung, Interesse.

Das nehme ich jetzt der Einfacheit halber an, denn so sicher ist das in Wirklichkeit auch nicht. In Großbritannien gab es in den letzten Jahren eine Diskussion über eine nennenswerte Anzahl bekanntgewordener Fälle von Misshandlung und sexuellem Missbrauch in sogenannten Foster Homes, also in Einrichtungen der Fremdunterbringung. In Österreich steht diese Diskussion noch aus. Bleiben wir also bei der Annahme, dass wir dieses Problem nicht haben.

Trotzdem: die Sicherheit, die wir in Wohngemeinschaften und Heimen zu bieten haben, hat auch einige gravierende Lücken: Die persönlichen Beziehungen sind von anderer Qualität, sie sind professionelle Beziehungen und haben einen Anfang und ein Ende. Die SozialarbeiterInnen und ErzieherInnen können aus diesen Beziehungen jederzeit aussteigen. Das Kind oder der Jugendliche wird, wenn die Schwierigkeiten zu groß werden, aus der Ersatzerziehungseinrichtung wieder ausgeschlossen. Das Personal wechselt, und wie intensiv oder gut die Beziehung einer Erzieherin zur Jugendlichen auch gewesen sein mag, bestehen doch nach dem Ende des Dienstverhältnisses oder nach dem Ausschluss der Jugendlichen keinerlei verpflichtende Bande mehr zwischen der professionellen Helferin und der Jugendlichen.

Was bleibt, ist das Netzwerk, das schon vorher bestanden hat. Ein von uns vor allem als defizitär wahrgenommenes Netz, das nun seine Stärke zeigt, ganz einfach dadurch, dass es noch da ist nach der Entlassung aus der Ersatzerziehung, nach dem Volljährigwerden der Jugendlichen. Oder das eben nicht mehr da ist, weil die Verbindungen zu ihm nicht gepflegt, sondern aktiv zerschlagen wurden von den professionellen HelferInnen, oder von der Jugendlichen unter aktiver Mitwirkung der Helfersysteme.

Ich möchte nun eine erste Hypothese über den Erfolg in der Sozialpädagogik formulieren. Die These lautet:

Erfolg zeigt sich nicht darin, dass sich die Kinder und Jugendlichen an die Regeln der Einrichtung anpassen, nicht in ihrer Bereitschaft, die professionell gestaltete Ersatzwelt als ihre Welt anzunehmen.

Erfolg zeigt sich vielmehr darin, dass die Kinder und Jugendlichen nach dem Verlassen einer Fremdunterbringungseinrichtung oder nach dem Ende der ambulanten Interventionen ein besser funktionierendes soziales Netz zur Verfügung haben als vorher und es auch besser für sich nutzen können.

Oder noch einmal anders formuliert: Der Erfolg in der Sozialpädagogik findet sich nicht in erster Linie in der Organisation, sondern außerhalb.

2.

Wie auch immer wir vorgehen, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, agieren wir in Systemen hoher Komplexität. Über den Erfolg oder Misserfolg unserer Interventionen entscheiden nicht wir allein, sondern auch zahlreiche andere Akteure, die ganz andere Ziele anstreben. Wir kennen diese Ziele oft gar nicht, ja wir kennen sie umso weniger, je weniger wir diese anderen in unsere Aktionen einbinden.

Oder, um es zusammenzufassen, wir haben es mit sogenannten bösartigen Problemen zu tun:

Ich will Ihnen zuerst sagen, was unter gutartigen Problemen zu verstehen ist. Das sind Probleme für die folgendes gilt (und denken Sie dabei an eine kaputte Glühbirne):

- Das Problem ist klar und kann eindeutig beschrieben werden.

- Das Ziel ist klar.

- Die Wege zur Lösung des Problems sind bekannt.

- Die Einflussfaktoren sind von begrenzter Zahl und grundsätzlich bekannt.

- Eine Intervention erzeugt eine erkennbare und zurechenbare Wirkung.

- Die Situation ist stabil und ändert sich erkennbar durch unsere Intervention.

- Es ist eindeutig feststellbar, wann das Problem gelöst ist.

Kommen wir nun zu sogenannten bösartigen Problem (und denken Sie dabei an Susanne):

- Das Problem kann nicht eindeutig beschrieben werden.

- Das Ziel ist nicht klar.

- Die Wege zur Lösung sind nicht bekannt.

- Es gibt viele Einflussfaktoren, die wir nicht alle kennen.

- Die Wirkung von Interventionen ist nicht sofort erkennbar und nicht zuordenbar.

- Die Situation, in der wir agieren, ist dynamisch: Sie ändert sich von selbst, auch ohne unser Zutun und ohne dass wir diese

- Veränderungen voraussagen könnten.

- Die Akteure sind eigensinnig.

Weil Problem und Ziele uneindeutig sind, ist auch nicht eindeutig feststellbar, wann das Problem gelöst ist.

Damit haben wir ein Planungsproblem. Konventionelle Planung lebt von der Voraussage. Gerade im Umgang mit bösartigen Problemen und hochkomplexen Systemen werden Voraussagen allerdings in hohem Grade unsicher und nachgerade beliebig.

Das heißt nicht, dass sich Planung erübrigt. Die Planungs- und Lösungsstrategie muss aber eine fundamental andere sein, als bei gutartigen Problemen:

Vor allem müssen wir mit vorläufigen und vorsichtigen Problembeschreibungen arbeiten, jederzeit bereit, diese auch wieder fallenzulassen. Wir müssen die Akteure soweit möglich in den Prozess einbeziehen – nein, genauer: wir müssen im laufenden dynamischen Prozess Anschlussstellen suchen, um aufspringen und kleine Steuerungsimpulse geben zu können. Und wir müssen erkennen und nutzen, dass Problem und Lösung nicht feinsäuberlich voneinander zu trennen sind.

Das oberste und zugegebenermaßen sehr allgemeine Ziel von Interventionen in hochkomplexen sozialen Systemen ist, die Zahl der Optionen für die Akteure zu vergrößern, keinesfalls zu verkleinern. Mit diesem Satz einer postmodernen Ethik als Leitsatz hat man schon viel gewonnen: Es kann nicht um den Ausschluss des Bisherigen gehen, nicht um Programme, die nur klappen, wenn alles passt und alle mitspielen. Es geht um Erweiterungen und um die Suche nach dem Passenden im Unpassenden, dem Rettenden in der Bedrohung.

Sie können diesen Ansatz auch als lebensweltorientierten Ansatz bezeichnen. Er enthält so etwas wie Respekt vor der Welt der Betroffenen. Diese Welt gilt es nicht zu ersetzen oder zu zerstören, sondern sie zumindest in Ausschnitten zu verstehen. Eine ethnologische Haltung, die sich der Fremdheiten bewusst ist und Unterstützungsversuche bietet, die nichts zerstören.

3.

Ich möchte nun einer weit verbreiteten Illusion entgegentreten: der Meinung, man habe es ohnehin mit hochkomplexen und nicht erschöpfend in Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen beschreibbaren Welten zu tun und es erübrige sich dadurch die Tugend der Genauigkeit und des klaren Denkens. Das Gegenteil ist der Fall.

Wir müssen sehr genau sein. Was heißt Genauigkeit im Umgang mit hochkomplexen sozialen und personalen Systemen?

- Genauigkeit heißt, beschreibbare Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge aufzuspüren und zu benennen, zum Beispiel den Zusammenhang zwischen einer augenblicklichen Überforderung des Vaters und seiner aggressiven Attacke auf seinen Sohn.

- Genauigkeit heißt, einmal erkannte Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge nicht in ihrer Bedeutung zu überschätzen, sondern in Rechnung zu stellen, dass sie von anderen Wirkungen „overruled“ werden könnten.

- Genauigkeit heißt, meine Beschreibungen von der Situation nicht mit der Wirklichkeit zu verwechseln.

- Genauigkeit heißt, auf Angemessenheit zu achten und nicht die Unangemessenheit der Aktionen anderer, z.B. der Eltern, nachzuäffen.

- Genauigkeit heißt, mich selbst ernst zu nehmen und die KlientInnen ernst zu nehmen, heißt auf Zwischentöne zu hören und nicht Wichtiges untergehen zu lassen.

- Genauigkeit heißt auch, die Regeln an den Fall anzupassen, wenn dies sinnvoll und erforderlicherscheint, das aber auch nicht kommentarlos, sondern begründet, erklärend und argumentierend zu tun.

- Genauigkeit heißt, meine Gefühle im Zusammenhang mit dem Fall wahrzunehmen, sie mit Vernunft zu prüfen und an der Erziehung meiner Gefühle zu arbeiten.

- Genauigkeit heißt, sich der eigenen Sprache wie eines wertvollen Präzisionswerkzeugs bedienen, sorfältig zu sortieren, was gesagt werden kann und soll und wie es zu sagen ist.

- Genauigkeit heißt, genau auf die Sprache der KlientInnen zu hören und sich vorsichtig auf sie beziehen, die sinnvollen Teile zu verwenden und zu stärken.

Sie sehen, dass ich optimistisch bin, was die Möglichkeiten betrifft, mit komplexen Systemen sinnvoll zu arbeiten. Sie sehen aber auch, dass ich nichts vom großen Gestus einer frühen systemischen Familientherapie halte, die meinte, mit einigen gezielten großen Schachzügen ein System „reparieren“ zu können.

Unser Anker sind die Personen, unser Werkzeug sind die sorgfältig und respektvoll gestalteten Beziehungen zu diesen Personen, und unsere Arbeit ist eine doppelte: Zum Ersten die Steigerung der Fähigkeit der Personen, Netzwerke zu nutzen; zum Zweiten die Steigerung der Fähigkeit der Netzwerke, Personen zu stützen.

4.

In Fremdunterbringungseinrichtungen drängt sich mitunter die Illusion auf, man hätte alle wichtigen Faktoren unter Kontrolle. Diese Illusion wird genährt durch die scheinbare Einheit von Ort und Zeit (übrigens ein altes Prinzip der Dramaturgie). Diese Illusion kann aber nur so lange aufrechterhalten werden, als wir die identitätswichtigen AkteurInnen im Kopf unserer Kinder und Jugendlichen ignorieren und solange wir den von uns beobachteten Zeithorizont radikal einschränken. Wir müssten Vergangenheit und Zukunft ausblenden.

In der Vergangenheit haben sich die Familienmitglieder und andere Personen des sozialen Umfelds in die Weltsicht der Kinder und Jugendlichen eingeschrieben. Und in der Zukunft werden sie weiter präsent sein, oft als die einzigen Personen, die man im Bedarfsfall kontaktieren kann.

Was also mit großer Wahrscheinlichkeit scheitern wird, ist eine Weltsicht, die meint, einfach zwischen gut und böse unterscheiden zu können, und die das Böse bei der Herkunftsfamilie und der Vergangenheit ortet, das Gute bei den ErzieherInnen und den sozialen Institutionen, einer von uns gestalteten lichten Zukunft der Kinder.

Ich gebe allerdings zu, dass ein so klares Weltbild verführerisch nahe liegt und auch seine Vorzüge hat. Sein wichtigster Vorzug liegt darin, dass es uns als SozialarbeiterInnen und ErzieherInnen motiviert, dass es unsere Wichtigkeit betont und unsere Tätigkeit mit moralischem Pathos unterlegt. Es ist mehr eine Antwort auf die Bedürftigkeit der HelferInnen selbst, als auf die Bedürftigkeit ihres Klientels.

Ich will mich über diesen Wunsch der HelferInnen nach einem tiefen Sinn ihrer Arbeit, nach Anerkennung und emotionalem Aufgehobensein keineswegs lustig machen. Wir brauchen solche Antriebe, um eine schwierige Arbeit in Angriff nehmen und durchstehen zu können.

Um ein ganz und gar technisches Bild für ein Problem der Menschlichkeit und der Emotionen zu verwenden: Die professionellen HelferInnen sind ein empfindliches Präzisionswerkzeug, das sorgfältiger Pflege bedarf. Es ist Aufgabe der Organisation und der fachlichen Leitung, für diese Pflege zu sorgen, dafür zu sorgen, dass die Fachkräfte in ihrer Bedürftigkeit nicht auf ihre KlientInnen verwiesen sind.

5.

Ich habe bisher die Komplexität der Probleme selbst als Problem beschrieben. Wir sollten sie jetzt rehabilitieren, schon in unserem eigenen Interesse. Schließlich wollen wir ja nicht in einem Beruf arbeiten, in dem wir keine Chancen auf Erfolg haben. Komplexe und eigensinnige Welten nehmen uns die ganz große Verantwortung. Wir können darauf verzichten, die großen Diktatoren zu sein, die alles zum Guten wenden müssen. Wir müssen nicht wissen, wohin das alles führen wird. Übergroße Verantwortung für alles und jedes, die uns ohnehin erdrücken würde, ist uns klar genommen. Unsere Annäherung an den Fall und sein Umfeld wird eine bescheidene sein können. Und wir können uns darauf konzentrieren, das zu planen und zu gestalten, was tatsächlich planbar und gestaltbar ist.

In den eigensinnigen dynamischen und bösartigen Problemwelten gibt es nämlich Inseln der Überschaubarkeit, begehbare Pfade und einige meist gültige und hilfreiche Verhaltensregeln, die nicht nur das Überleben sichern, sondern auch verhindern, dass man allzuviel Schaden anrichtet in dieser fremden Welt.

Zuerst will ich über zwei Inseln sprechen: Die professionelle Beziehung und die in der Komplexität eingeschlossenen gutartigen Probleme.

Gestaltbar sind unsere Beziehungen zu den KlientInnen als professionelle Beziehungen. Sie sind, wie wir spätestens seit der Casework-Diskussion in der Sozialarbeit der 50er- und 60er-Jahre des vorigen Jahrhunderts wissen, damit einen Schlüssel für erfolgreiche Unterstützung in der Hand. Abseits von allem Beziehungskitsch geht es um das sorgfältige und bewusste Inszenieren dieser Beziehung, um respektvolle Distanz gepaart mit echtem Interesse. Es geht um Beziehungen, die nicht auf Kosten von anderen Beziehungen gehen dürfen und die nicht der Befriedigung der Bedürfnisse der professionellen Akteure dienen. Solche Beziehungen sind rational gestaltbar, und ihre rationale Gestaltung ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur Sicherung der Qualität sozialarbeiterischer und sozialpädagogischer Angebote.

Ich möchte mich hier auf Jona Rosenfeld beziehen, der in Israel erfolgreiche Einrichtungen der Familienarbeit untersucht hat, um herauszufinden, welche Faktoren diesen Erfolg begünstigen. Er verweist auf die Beziehungen, die diese Einrichtungen zu ihren KlientInnen pflegen. Sie sind deutlich an ihren KlientInnen interessiert und sie zeigen das auch. Sie werben um ihre KlientInnen, um ihre Kooperation. Sie gehen ihnen nach, wenn sie Sorge um sie haben. Sie zeigen Verlässlichkeit. Und, als Hinweis auf die Rahmenbedingungen, unter denen Erfolg möglich wird: die Teams haben ein hohes Maß an Selbststeuerung, viele erfolgreiche Teams sind Teams von engagierten Professionellen ohne oder mit nur wenig formaler Hierarchie.

Weitere Inseln in der Komplexität sind überschaubare und lösbare Teilaufgaben, die die Kriterien für gutartige Probleme erfüllen: Die Besorgung eines Passes, die Sicherstellung materieller Ansprüche, die Organisation eines regelmäßigen Kontaktes des Kindes zu seinen Eltern. Solche Aufgaben sind formulierbar und planbar. Es sind – wenn man so will – bescheidene Aufgaben, deren Durchführung mithilfe von Zielformulierungen, gesetzten Zielterminen etc. vereinbart und abgewickelt werden kann. Sinnvollerweise natürlich unter Absprache mit den Betroffenen, möglichst unter deren Mitwirkung. Die Freude über das Finden solcher Überschaubarkeiten darf aber nicht dazu führen, der Programmdurchführung auf Biegen und Brechen den Vorrang einzuräumen. Es ist allemal wichtiger, die KlientInnen auch auf diesen Wegen mitzunehmen, sie nicht zu verlieren. Teilprogramme müssen konsequent, aber immer mit Blick auf das Ganze betrieben werden.

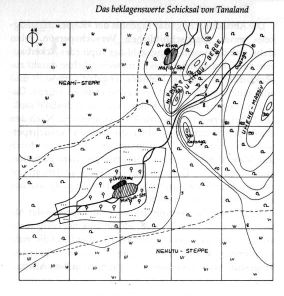

Kommen wir nun zum Scheitern, zu den großen Fehlern. An dieser Stelle möchte ich mit Ihnen einen Ausflug in eine fiktive afrikanische Steppenlandschaft machen.

Dörner beschreibt in seinem Buch „Die Logik des Misslingens“, welche Möglichkeiten des Scheiterns es gibt beim Versuch, ökologische Systeme zu steuern. Ökologische Systeme sind Systeme mit netzartigen, multiplen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen. Dörner untersuchte das anhand der Computermodelle von Hirten- und Ackerbauerngesellschaften in einem fiktiven Steppengebiet. Den meisten SpielerInnen, denen große Eingriffsmöglichkeiten geboten wurden, gelang es, in diesen Gesellschaften binnen weniger Jahre oder sogar Monate durch ihre „helfenden“ Eingriffe, die die Ernährung verbessern oder die Sterblichkeit senken sollten, Katastrophen ungeahnten Ausmaßes anzurichten: Hungersnöte, das Austrocknen des Seenlandes etc.

Interessant ist dabei, mit welchen Strategien ihnen das gelang. Ich glaube, die eine oder andere Strategie wird ihnen nicht unbekannt vorkommen.

Da waren einmal jene, die sich – meist aus moralischen Gründen – eines der Probleme, zum Beispiel die Säulingssterblichkeit, herauspickten und zu lösen versuchten. Sie setzten alle Mittel dafür ein und bedachten nicht die Folgen, die sich daraus ergeben. Zum Beispiel das rasche Anwachsen der Bevölkerungszahl und der Familien mit darauffolgender Hungersnot. Jedes gelöste Problem zieht so noch größere Folgeprobleme nach sich. Kennen Sie das? Vor lauter Freude, eine identifizierbare Diagnose gefunden zu haben (zum Beispiel der vermutete „sexuelle Missbrauch“) wird alle Energie in dessen Aufdeckung und Bearbeitung gesteckt. Die Kollateralschäden sind mitunter groß.

Dann gab´s die Übersteuerer. Weil Wirkungen sich mit Verzögerung zeigen, glaubt man zuerst, man tue zu wenig und gibt noch eins drauf. Wenn man bemerkt, dass das des Guten zuviel war, ist es bereits zu spät. Mich erinnert das an die Liebhaber heftiger Interventionen, des Dreinschlagens, an jene, die den Knoten zerschlagen wollen und zu spät merken, dass sie sich erst recht darin verheddert haben.

Schließlich fand sich noch der Typus des Reparaturdienstverhaltens. Mit Blaulicht von einem kleinen Defekt zum andern unterwegs. Das große Ganze bekommt man gar nicht in den Blick, weil man ständig damit beschäftigt ist, die vermeintlich allerärgsten Unfälle auszubügeln. Da kommt der Gedanke gar nicht auf, dass es auch um die Unfallverhütung gehen könnte.

Übersteuerer und die auf ihr Hobbyproblem konzentrierten entwickelten bald einen beachtlichen Zynismus, als die Krise eskalierte. Dieser Zynismus war vor allem deshalb interessant, weil die Personen mit hohen moralischen Ansprüchen an die Aufgabe herangegangen waren. Die Reparaturdienstler hingegen schafften es, minimale Effizienz mit enorm hohem persönlichen Stress zu verbinden.

6.

Nun gut, das ist eine völlig andere Welt, das ist die Steppe. Kehren wir zurück von unserem Ausflug nach Afrika, zurück in die Welt der Jugendwohlfahrt, also in die Welt des Erfolgs. Ich habe Ihnen eingangs angekündigt, dass ich Ihnen auch die Ergebnisse einer eigenen Untersuchung präsentieren will. Ich habe eine Kriseneinrichtung für Kinder und Jugendliche untersucht, die an einigen zentralen Kriterien gemessen offensichtlich außerordentlich erfolgreich war. Mich interessierte, wie die das denn machen. Ich habe mich nicht darauf verlassen, was sie über ihre Arbeit erzählen, sondern habe ihnen zugeschaut und ihre zahlreichen fallbezogenen Aufzeichnungen studiert. Und hier auszugsweise das Ergebnis, ein Teil des Erfolgsgeheimnisses.

a) Verzicht auf Diagnosen.

Zugegeben, das ist ein wenig provokant formuliert. Genau gesagt haben die Fachkräfte darauf verzichtet, gängige Kategorisierungen zu verwenden. Dieser Verzicht bedeutet für die MitarbeiterInnen vorerst keine Erleichterung, sondern eine Erschwernis ihrer Arbeit. Er verhindert das Abrufen von Programmen, eine allzurasche Komplexitätsreduktion. Vor allem bei schwierigen Kindern bedeutet der Verzicht auf Kategorisierungen wie „frühtraumatisiert“, „schwer verhaltensauffällig“ etc. einen zusätzlichen Interpretationsaufwand: Während die Kategorisierungen das ganze Paket der schwer verständlichen Handlungen des Kindes quasi im Stück erklären würden, bedarf es so jeweils einer situationsbezogenen Interpretation. Es bedarf des Versuchs, trotz der Sperrigkeit des Verhaltens des Kindes einen verstehenden Zugang aufrecht zu erhalten.

Daraus spricht der Optimismus, dass andere Menschen grundsätzlich verstehbar seien und grundsätzlich mit ihnen kommuniziert werden kann. Dieser Optimismus scheint tatsächlich zu den entscheidenden professionellen Haltungen zu gehören. Menschen (Kinder) sind aushaltbar, sie müssen nicht ausgegrenzt werden. Auch, wenn es einer besonderen Anstrengung bedarf, zu ihnen Zugang zu finden. Nicht umsonst waren die MitarbeiterInnen der untersuchten Einrichtung besonders stolz darauf, dass sie keine Kinder als „ungeeignet“ oder „nicht heimfähig“ ablehnen mussten, obwohl dies sonst eine häufig gebrauchte Formel und Entlastungsstrategie bei Fremdunterbringungseinrichtungen ist.

Der Verzicht auf die Diagnose erscheint – genauer betrachtet – als Verzicht auf Kategorisierung und Stigmatisierung, nicht jedoch auf Versuche, sich ein Bild von der Gesamtsituation und den beteiligten Personen zu machen. Worauf verzichtet wurde, ist die Pathologisierung, zugunsten einer Betrachtung der Fallsituation als grundsätzlich bewältigbares Alltagsproblem bzw. als Problem der Alltagsbewältigung.

Das ist eine klassisch „sozialarbeiterische“ Strategie: Die Befassung mit Alltagsproblemen, mit den Wünschen und Ängsten der Beteiligten, der Unterstützung einer Kommunikation über diese Wünsche und Ängste. Notwendigerweise musste daher sowohl an die Sichtweisen der Betroffenen angeknüpft werden, als auch an ihre Verantwortung und ihre Bereitschaft, nach ihren Fähigkeiten an der Situation zu arbeiten. Eine pathologisierenden Diagnose, die das Problem scheinbar objektiviert, verfremdet, und aus der Verantwortung der Betroffenen enthebt, wäre eine leichte Entlastung gewesen. Diese Entlastung gönnten sich die Kolleginnen nicht, sie gönnten sie auch nicht den KlientInnen.

b) Verzicht auf Ursachenforschung

Das mag jetzt überraschend sein, weil ich vorhin für den Blick auf Vergangenheit und Zukunft plädiert habe. Aber es ist eine Illusion, zu meinen, ich könnte aktuelle Probleme der Betroffenen dadurch lösen, dass ich eine vermeintliche Ursache in der Vergangenheit aufspüre. Viele der sozialen Probleme sind überdeterminiert, das heißt, dass es ein ganzes Bündel von Bedingungen ihrer Möglichkeit gibt, nicht die eine, entscheidende Ursache. Jedenfalls zwingt der Verzicht auf die Benennung von Ursachen die Fachkräfte dazu, sich der aktuellen Situation in ihrer ganzen Komplexität zu widmen.

c) Konsequentes Werben um Vertrauen und Kooperation

Entgegen einem Mythos von Freiwilligkeit oder, konträr, dem Mythos der Arbeit im Zwangskontext, ist das ständige Werben um Vertrauen und Kooperation der Beteiligten eine Erfolgsstrategie. Sich nicht entmutigen lassen von zeitweiligen Konflikten oder Ausweichversuchen der Kinder, Eltern, Verwandten, HelferInnen, sondern sich geduldig und kontinuierlich um ihre Mitarbeit bemühen.

d) Entdramatisieren

Große Probleme zu kleineren Problemen machen, damit sie bewältigbar werden, das ist die Entdramatisierungsstrategie. Entdramatisierung meint, dass versucht wird, allzuweitgehende Beschreibungen eines Konflikts oder einer anstehenden Entscheidung sanft zurückzunehmen, gewissermaßen zu verkleinern. Aus der Frage, ob das Kind ins Heim komme oder zu Hause bleiben könne, wird vorerst die Frage gemacht, wo es die nächsten Tage verbringen soll und wie oft es die Eltern zu Hause besuchen könne. In der Folge wird über den aktuellen Streit, seinen Anlass und mögliche Wege zur Lösung gesprochen etc.

Die Strategie der Entdramatisierung nimmt also die Beteiligten ernst, aber nicht wörtlich.

e) Don´t blame the victim

Schwierigkeiten bei der Fallbehandlung wurden grundsätzlich nicht den KlientInnen angelastet (sieht man von einigen – allerdings konsequenzlosen – entlastenden Schimpfereien in den internen Protokollen ab), sondern als Anlass für eine Verbesserung der fallbezogenen Strategie der Institution betrachtet.

f) Konfliktmetapher

Konstruktion der Fälle nach dem gedanklichen Muster des Konflikts, nicht der „Krise“, der „Misshandlung“, der „gestörten Familienstruktur“ oder anderer defizitorientierter oder pathologisierender Modelle, die stets eine Normalitätsvorstellung im Hintergrund haben.

g) Sorgfalt

Hohe Sorgfalt wurde auf die verschiedenen Inszenierungen von Beratung, Unterstützung, Alltagsgestaltung gelegt. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf die penible Vermeidung von allem gelegt, was KlientInnen demütigen oder entmutigen könnte. Vor allem für die Kinder wurden immer wieder Inszenierungen der Achtung und der Aufmerksamkeit gefunden und erfunden.

h) Respekt

Respektvolles Anknüpfen auch an solche familiäre Realitäten, die auf den ersten Blick dramatisch und defizitär erscheinen. Kindern wurde kein völliger Bruch mit ihrem bisherigen Leben, ihrer bisherigen Welt und damit ihrer Biographie, so schwierig sie auch gewesen sein mag, nahegelegt.

Das sind die Lehren, die ich Ihnen anzubieten habe, Lehren die zu Erfolg führen. Wie Sie sehen, ist Erfolg nicht einfach dadurch zu haben, dass ich ein Ziel definiere und es dann auf geradem Wege ansteuere. Im Umgang mit Menschen in hochkomplexen Systemen bedarf es Haltungen, die ich oben skizziert habe.

Achja, Sie werden sich vielleicht fragen, was aus Susanne geworden ist.

Die Mutter hatte wegen der Suiziddrohung Kontakt zur Kriseneinrichtung aufgenommen. Susanne wurde befristet auf zwei Wochen stationär aufgenommen. Den Versuch, die aktuelle Familiensituation zu besprechen, beantworteten Mutter und Stiefvater mit heftiger Abwehr. Das Werben um ihre Kooperation war nur teilweise erfolgreich, nach einer Woche ging Susanne auf eigenen Wunsch wieder nach Hause. Die Fachkräfte hatten das Gefühl, kaum den Funken einer Ahnung zu haben, was sich in der Familie abspielt. Nach einigen Wochen allerdings kam die Mutter wieder mit Susanne. Anlass war ein aktueller heftiger Streit, der in einer Kurzintervention behandelt werden konnte. Danach hat man von Susanne und ihrer Familie nichts mehr gehört.

War das ein Erfolg? Wir wissen es nicht. Dass Mutter und Tochter wieder den Weg zu den HelferInnen gefunden haben, spricht dafür. Trotz des unbefriedigenden Endes der ersten Phase hatten sie offensichtlich das Gefühl, dass ihnen geholfen worden war. Sonst wären sie wohl nicht wieder gekommen. Mehr wissen wir nicht, und da ähnelt dieser Fall vielen anderen. Es ist keineswegs leicht festzustellen, wann wir mit unserer Arbeit erfolgreich waren.

Was ist nun ein sinnvolles Resümee? Meines Erachtens ist die Entwicklung einer Haltung von Sorgfalt, Genauigkeit, Lernbereitschaft, Respekt und Interesse jene Strategie, die Erfolg wahrscheinlich macht.

Treffen Sie die Entscheidung, die Kinder nicht „retten“ zu wollen. Retten in jenem pathetischen und letztlich selbstgerechten Sinne, der immer schon unterstellt, man wäre berufen, über andere zu richten und habe eine bessere Alternative anzubieten bzw. aufzudrängen.

Treffen Sie die Entscheidung, auch die „Familie“ nicht retten zu wollen und retten zu können. Es geht nicht um Rettung, es geht um Kooperation (die Konfrontation mit einschließt). Und, um einen belasteten Begriff zu verwenden, es geht um eine gewisse Demut gegenüber den Versuchen der Betroffenen, mit einem schwierigen Leben fertig zu werden; um Demut gegenüber einer Biographie und einer sozialen Geschichte und Einbindung, die prekär sein mag, aber weder einfach wegzuwischen ist, noch so leicht durch „besseres“ ersetzt werden kann.

Man könnte von einem Ende des Machbarkeitswahns in der Sozialpädagogik sprechen – in der Sozialarbeit hat es ihn ohnehin kaum jemals gegeben. Ein Ende, das ein menschenfreundlicher und erfolgversprechender Anfang ist.

Literatur:

Dörner, Dietrich (1992): Die Logik des Mißlingens. Strategisches Denken in komplexen Situationen. Reinbek.

Pantucek, Peter (2001): Intervention im Familienkonflikt. Diplomarbeit am Institut für Soziologie der Universität Wien.

Rosenfeld, Jona M. (1996): Lernen vom Erfolg - Ein Schlüssel, um aus dem Schlamassel rauszukommen oder wie man Nutzer-freundliche Sozialarbeit voranbringen kann. In: Einführungsvortrag zum Forum “Lernen vom Erfolg”. Berlin.

Rosenfeld, Jona / Sykes, Israel J. (1998): Toward `good enough´ services for inaptly served families and children: barriers and opportunities. In: European Journal of Social Work Vol.1, No. 3. S. 285 - 300.

Peter Pantucek:

Intervention im Familienkonflikt

Diplomarbeit in Soziologie an der Universität Wien

Berufliches Wissen und berufliche Fertigkeiten in der Sozialen Arbeit scheinen sich einer präzisen Beschreibung immer wieder zu entziehen, die Akteure haben mitunter selbst Schwierigkeiten, ihre Vorgangsweisen präzise zu beschreiben und so einer verallgemeinernden Diskussion zugänglich zu machen. Am Beispiel eines "Krisenzentrums" für Kinder und Jugendliche, bei dem eine Reihe von Indikatoren darauf hindeutet, dass es erfolgreich arbeitet, wird in dieser Diplomarbeit der Versuch unternommen, dem "tacit knowledge" auf die Spur zu kommen.

Die Aufzeichnungen in den Dienstbüchern, Akten und Teamprotokollen wurden gesichtet, Fällen zugeordnet und schließlich die Aktionen des Personals in der Bearbeitung einer Reihe ausgesuchter Fälle Schritt für Schritt rekonstruiert.

Es konnte ein Set von Regeln extrahiert werden, die insgesamt ein Bild sozialarbeiterischer Herangehensweisen bei der Fallbearbeitung in einer Kriseneinrichtung geben. Als wichtigste und übergreifende Regen fanden sich:

- Der weitgehende Verzicht auf diagnostische Festlegungen

- Ein nahezu vollständiger Verzicht auf Ursachenforschung

- Einsatz der Konflikt-Metapher, um auch ohne eindeutige Diagnosen handlungsfähig zu bleiben

- Vermeiden einer Konkurrenzsituation zur Herkunftsfamilie

- Inszenierte Nähe zur Herkunftssituation der Kinder / Jugendlichen

- Betonung der Verantwortung aller Beteiligten

- aktives und ständiges Werben um das Vertrauen aller Beteiligten

- Einsatz von Strategien der Entdramatisierung

- Klare Strukturierung des Betreuungsablaufs (Sequentialisierung)

- Bewusste Inszenierung von Aufmerksamkeit für die beteiligten Personen

- Konzentration auf die Verhinderung möglicher bzw. Unterbrechung laufender Ausschlussprozesse

- Bemühen, in jedem Fall einen inszenierten Abschluss zu finden, keine Bearbeitungen abzubrechen und Abbrüche durch die KlientInnen in Abschlüsse umzuwandeln.

Die Arbeit versteht sich als Beitrag zu einer Handlungswissenschaft der Sozialen Arbeit, die professionelle Vollzüge nachvollziehbar, diskutierbar und lehrbar zu machen versucht.

![]() Download (PDF-File, ca. 326 KB)

Download (PDF-File, ca. 326 KB)

![]() Download Titelblatt (PDF-File, ca. 4 KB)

Download Titelblatt (PDF-File, ca. 4 KB)