|

Soziale Diagnose. Herkunft – Kritik – Anwendung

Referat auf der Tagung "Von der (Un-)Möglichkeit Sozialer Diagnose" Emden, 14./15.4.2005 |

|

Peter Pantucek

|

|

April 2005

|

|

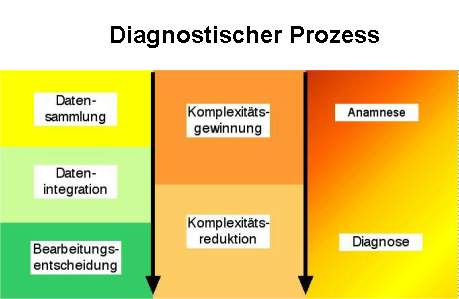

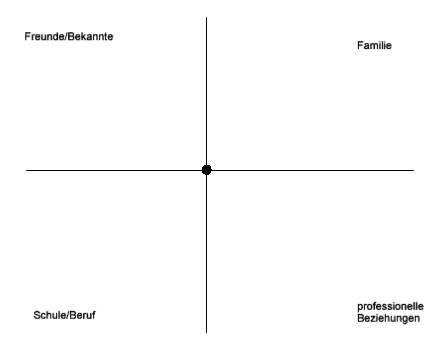

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zuerst den Veranstaltern einen herzlichen Dank, dass sie mich zu dieser Tagung eingeladen haben, für die ich gerne den Weg von St.Pölten und Wien hierher in Kauf genommen habe. Es ist ein langer Weg, oder, wie man in Wien sagt, „a braader weg“. Auf diesem „braaden Weg“ habe ich mir noch einmal überlegt, was eigentlich mein Anliegen ist, wenn ich hier vor Ihnen referieren soll. Mein Anliegen ist, den Begriff der Diagnostik in der Sozialen Arbeit zu entmystifizieren. Diese Identifikation von Diagnose und Etikettierung, mit dem Aufzählen von Defiziten einer Person, die soll nicht mehr selbstverständlich sein. Ich will Ihnen vorschlagen, Diagnostik als eine ganz unspektakuläre, selbstverständliche Tätigkeit in der Sozialen Arbeit zu begreifen. Und ich will klar machen, dass wir nicht Persönlichkeitsdiagnostik betreiben, sondern Situationsdiagnostik. Und und… naja, einiges mehr. Das hat Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, dass mein Referat eine Themenverfehlung sein wird, ich hoffe, die Veranstalter verzeihen mir das. Ich werde mich nur wenig mit der Herkunft der Sozialen Diagnose beschäftigen, ich werde die Kritik an der Diagnostik ungerecht behandeln und nicht vollständig darstellen. Mit der Anwendung werde ich mich allerdings schon beschäftigen. Ich entschuldige mich für die Themenverfehlung, beginne trotzdem mit einigen Sätzen zur Geschichte. 1. Von der Diagnose zum Prozess Am Beginn der Entwicklung der Sozialarbeit als Profession mit dem Anspruch einer wissenschaftlichen Fundierung stand die Bemühung, ihr – ganz nach dem erfolgreichen Muster der Medizin – ein diagnostisches Werkzeug in die Hand zu geben, das die Sozialarbeiterinnen als Expertinnen des Sozialen, als die Diagnostikerinnen der Hilfsbedürftigkeit für das Wohlfahrtswesen unentbehrlich machen sollten. Ich erinnere daran, dass die zentrale Leistung von Mary Richmonds Charity Organization Societies der weitgehende Verzicht auf das Verteilen von Almosen und die Konzentration auf eine individualisierte Einschätzung des Hilfebedarfs von verarmten Familien war. Mit dieser Einschätzung waren auch prognostische Leistungen verbunden. Am Anfang stand das Versprechen einer Erhöhung der Effizienz und Effektivität sozialer Unterstützung durch individualisierte Diagnostik. Hausbesuche und das Gespräch, die Inszenierung der Beziehung, das ergab sich aus der Logik einer individualisierten sozialen Diagnostik der Hilfsbedürftigkeit. Um die individualisierten Daten zu bekommen, mussten Strategien der Annäherung an den lebensweltlichen Zusammenhang der KlientInnen entwickelt werden. Die sogenannte Beziehungsarbeit ermöglichte erst die Einlösung des Anspruches der Expertendiagnose. Wir sehen also, dass die von der Sozialarbeit als Profession entwickelte Technologie der Annäherung an die KlientInnen und ihre Lebenswelten in gewissem Sinne als Abfallprodukt der Bemühungen um eine professionalisierte diagnostische Kompetenz betrachtet werden kann. Den Pionierinnen der Sozialarbeit als Profession, Mary Richmond in den USA und Alice Salomon in Deutschland, ist es noch nicht gelungen, den eigentlichen Behandlungsprozess selbst schlüssig zu beschreiben. Aber ein Nebeneffekt einer Diagnostik, die auf Gespräch, auf Lebensweltannäherung setzte, war die Kultivierung einer Annäherungstechnik, die sich bald selbst als heilend und hilfreich erwies. Die Sozialarbeit entwickelte vor allem in den Konzepten des Casework ein Verständnis der eigenen Arbeit, das zwischen dem diagnostischen Prozess und der Intervention keinen deutlichen Unterschied mehr machte. Und das war durchaus logisch, entsprach den Erfahrungen: Die Klärung der Lebenslage im notwendig kooperativen Prozess mit den KlientInnen und deren sozialem Umfeld veränderte, wenn sie richtig gemacht wurde, bereits die Lebenslage, die Beziehungen im sozialen Umfeld und die Fähigkeiten der KlientInnen zur Nutzung der Ressourcen dieses Umfelds. Man kann das klassische Konzept des Casework als ein Konzept beschreiben, das sich als Einheit von Diagnose und Intervention versteht. Auch wenn dieses Konzept zunehmend unter Beschuss gerät, als ineffektiv, nicht zielorientiert und verwaschen etc. denunziert wird, muss man doch sehen, dass es ein Konzept der sinnvollen Reduktion von Aufwand war. Es reagierte vernünftig auf einige strukturelle Probleme, die sich bei einer wissenschaftlich und methodisch fundierten Sozialen Arbeit ergaben: 1) auf die außerordentliche Komplexität und Eigendynamik der Fälle 2) auf die Bedeutung der Interaktion, des Prozesses, der Helfenden Beziehung selbst 3) die Notwendigkeit der Eigenarbeit der KlientInnen für die Möglichkeit der Problemlösung Wir erhalten ein subjektives Bild der Lebenssituation, und eines, das auch bei einem längeren Gesprächsprozess noch zahlreiche blinde Stellen aufweisen wird. Gleichzeitig aber können bereits nach kurzer Zeit durch den schon für die Informationsbeschaffung nötigen Beziehungsaufbau Voraussetzungen für die kooperative Bearbeitung von Alltagsproblemen der KlientInnen geschaffen werden. Was also liegt auch aus Gründen der Arbeitsökonomie näher, als ein ohnehin nicht absehbares Ende des Verfahrens der Informationsbeschaffung gar nicht erst abzuwarten, sondern gleichzeitig zum Prozess der Diagnose mit der aktiven Arbeit zur Problemlösung zu beginnen. Man gewinnt dadurch ein zusätzliches und durchaus mächtiges Instrument der Diagnose in die Hand gespielt, nämlich das Experiment. Beim Versuch der Änderung einer Situation, einer Bedingung, erwachsen aus der Beobachtung, wie was oder wer dabei kooperiert oder Widerstand leistet, wertvolle neue Informationen. Wir erkennen wesentliche Aspekte der Situation an der Widerständigkeit, die Veränderungsversuchen entgegengesetzt wird – oder auch nicht. Ein so verstandener Prozess der Sozialarbeit ist eben nicht durch den aus der Medizin bekannten Dreischritt Anamnese – Diagnose – Intervention gekennzeichnet, sondern die Anamnese ist schon Beratung, diagnostische Schritte sind bereits Interventionen, und Interventionen treiben die Diagnose voran. Wir beobachten einen anspruchsvollen Prozess des Dialogs der PraktikerInnen mit den KlientInnen und deren Umfeld, der gesprächsförmig und eingreifend-organisierend ist. Interventionen werden dort angesetzt, wo sie jetzt möglich sind, mitunter auch mit nur vager Kenntnis des Gesamtzusammenhangs. Diese Strategie ergibt sich durchaus logisch aus der berufsgeschichtlich ursprünglichen Konzentration der Sozialarbeit auf die Diagnose. Und es ist eine arbeitsökonomisch sinnvolle Strategie. Das muss vor allem deswegen betont werden, weil die WortführerInnen der Verbetriebswirtschaftlichung der Sozialarbeit diese klassische Casework-Strategie als überholt und ineffizient brandmarken. Aber was ist damit passiert: Es ist der Fokus von der Diagnose zum Prozess verschoben worden. Das ging so weit, dass der Begriff der Diagnose selbst aus dem sozialarbeiterischen Sprachgebrauch nahezu vollständig verschwunden ist. Das änderte aber nichts an den oben genannten Ausgangsbedingungen. Weder daran, dass sich die PraktikerInnen in ihren Interventionen an einer wie auch immer gearteten Lageeinschätzung orientieren mussten und müssen, nichts an den Problemen der Komplexität, der Dynamik und der Unbestimmbarkeit der Grenze zwischen Funktionieren und Nicht-Funktionieren. Diese Probleme mussten und müssen trotzdem bearbeitet, irgendwie gelöst werden. Nicht zu vergessen arbeiten SozialarbeiterInnen auch in Feldern, in denen auf Basis ihrer Situationseinschätzung mitunter weitreichende Entscheidungen getroffen werden, die in die Biografien von KlientInnen eingreifen und Chancen zuteilen oder verweigern. Als Beispiel mag dafür das Jugendamt gelten, aber eben nur als Beispiel, denn auch in anderen Arbeitsfeldern fungieren SozialarbeiterInnen als Gatekeeper für die Zuteilung von sozialen Chancen und Möglichkeiten. Ein vor allem am Prozess orientiertes berufliches Selbstverständnis konnte den PraktikerInnen keine ausreichende Hilfestellung geben, weder für die Gestaltung eines umweltbezogenen Interventionsprozesses, noch für die fachliche Begründung klientenbezogener Entscheidungen. 2. Funktionen der Sozialen Diagnose Verlassen wir nun das Feld der Berufsgeschichte, reden wir über die Rolle von Diagnostik. Meine Behauptung ist: Wir diagnostizieren jetzt schon. Auf irgendeine Art müssen wir SozialarbeiterInnen zu Interventionsentscheidungen kommen. Zu Entscheidungen darüber, welche Themen wir in den Beratungsgesprächen ansprechen bzw. auf welche wir immer wieder zurückkommen. Mit wem wir Feld ich Kontakt aufnehmen, welche Verhandlungsziele wir dabei anstreben, ob wir uns um eine materielle Unterstützung bemühen oder jetzt nicht. Das sind Entscheidungen über unsere professionelle Strategie und Taktik. Es gibt nur eine begrenzte Zahl von Möglichkeiten, das ohne die Erstellung einer fachlichen Diagnose zu tun: Ich zähle jene Möglichkeiten auf, die mir einfallen: 1) ich kann würfeln, also meine Interventionen zufällig setzen und dann schauen, was rauskommt. 2) ich kann streng nach einem Schema vorgehen. Also z.B. immer gleich, egal, welchen Fall ich vor mir habe. Dann muss ich keine Entscheidungen treffen, die sind schon vorgetroffen. 3) ich kann mich eines Modells bedienen, das ich mir von anderen entlehne. Das Entscheidungsmodell ist dann z.B. eher juristisch, eher psychologisch oder, häufig, eher bürokratisch. 4) ich entscheide, wie es so seltsam heißt, „aus dem Bauch heraus“, also so, dass ich selber nicht genau weiß, wie ich zu dieser Entscheidung gekommen bin 5) ich entscheide aufgrund meines Alltagsbewusstseins, also nicht als Experte, sondern als „normaler Bürger“ – in Wien würden wir sagen: nach Hausmeisterlogik. 6) ich entscheide nach persönlicher Betroffenheit, nach Sympathie 7) ich entscheide opportunistisch: d.h. ich entscheide so, dass ich möglichst keine Schwierigkeiten aufgrund meiner Entscheidung bekomme. Ich nehme an, wir sind uns einig, dass all das keine wünschenswerten Varianten sind. Jedenfalls sind sie mit unserem Anspruch, ExpertInnen und Profis zu sein, eigentlich nicht vereinbar. Also benötigen wir Wege zu unseren Interventionsentscheidungen und zu unseren Verfahrensvorschlägen, die einer Profession angemessen sind. Das haben Mary Richmond und Alice Salomon schon erkannt, und das gilt immer noch. Das Resümee heißt also: Wir brauchen nachvollziehbare Verfahren der Sozialen Diagnose. Schauen wir uns nun an, wie eine solche Soziale Diagnostik aussehen kann. Der Prozess der Diagnose erfordert zwei Schritte. In einem ersten Schritt muss es mir darum gehen, die Komplexität des Problem-Zusammenhangs zu gewinnen. Die Präsentation des Problems durch die Betroffenen erfolgt meist noch in sehr einfacher Form. Es scheint einfach zu sein, schwierig zu lösen, aber in seinem Aufbau einfach. Oft erzählen uns die Betroffenen sogar die vermeintliche Lösung vor dem Problem: Ich brauche einen Ausgang zu meiner ehemaligen Lebensgefährtin. Dieser Schüler kann nicht bei seiner Familie bleiben, er muss in ein Heim, usw. Unsere erste Aufgabe besteht in der Exploration: Um welche Personen handelt es sich, in welchem Kontext steht die Frage, die angebotene Lösung. Wir gewinnen ein differenzierteres Bild der Situation. Je mehr wir sie betrachten, umso komplexer werden die Zusammenhänge. Der zweite Schritt besteht darin, aus den nun erkennbaren vielfältigen Zusammenhängen herauszufiltern, woran zu arbeiten sein wird. Wir müssen die vorerst aufgebaute Komplexität des Bildes vom Fall wieder reduzieren, wir müssen ja zu einer Entscheidung kommen, zumindest zu einer Entscheidung über die nächsten Schritte, die wir setzen wollen.  Nach welchen Gesichtspunkten reduzieren wir nun, vereinfachen wir wieder. Es ist klar, wozu wir vereinfachen: Wir vereinfachen, um Handeln und argumentieren zu können. Hier gibt es nun wieder zwei Möglichkeiten, nämlich zwei diagnostische Zwecke: A) Gewinnung von Überblick (Blick aus dem Hubschrauber, um zu sehen, in welchem Zusammenhang wir uns überhaupt befinden) B) Heuristik (das Suchen nach Pfaden durch den Dschungel). Beim Ersteren ist der Blick auf die großen Vernetzungen gefragt, beim Zweiten der Blick aufs Detail. Methodisch sind das zwei sehr verschiedene Aufgaben, die aber beide zu erledigen sind. Manche diagnostische Verfahren ermöglichen das sehr gut. Sozialarbeiterische Diagnostik kann folgende Dimensionen umfassen: 1. die Kartografierung der Problembeschreibungen, die Anlass der Beschäftigung mit dem Fall sind (Typ A) 2. die Aufnahme, Darstellung und Einschätzung des Sozialen Status (Typ A) 3. die absichtsvolle Etikettierung des Klienten, um ihm Zugang zu aussichtsreichen Unterstützungsmöglichkeiten zu gewähren (Typ B) 4. die Identifizierung von dringlichen Unterstützungsverfahren, um akut drohende Prozesse der Desintegration, des Ausschlusses, zu verhindern (Typ B) 5. das Finden von aussichtsreichen Ansatzpunkten für Veränderung (Typ B) Beginnen wir mit Punkt 1, der Kartografierung der Problembeschreibungen. Diese sind ein erster und oft bereits ziemlich ergiebiger Hinweis auf das Feld der Problemstellungen. Mit den Problembeschreibungen öffnet sich bereits ein Horizont von Personen, Institutionen und Konflikten, die im gegebenen Fall eine Rolle spielen. Es lassen sich Gefahren und Möglichkeiten erkennen. In der Exploration gehen wir von der eigenen Frage bzw. Problemdarstellung des Klienten aus, fragen dann systematisch nach den Sichten der Important Others, der wichtigen Personen und Institutionen in seinem Lebensfeld. Solange diese sich nicht selbst äußern können, stehen die Vermutungen des Klienten über deren Sicht als Platzhalter in unserem Diagnosetableau – korrekterweise mit einem Fragezeichen versehen. Wir arbeiten also vorerest oft nur mit dem Bild, das der Klient von seiner Umwelt veröffentlichen will, nicht mit seiner Umwelt selbst. Es ist gut möglich, aus dieser ersten Bestandsaufnahme bereits vorsichtige Schlüsse zu ziehen, die auf unserer Erfahrung und unserer Lebensweltkenntnis basieren. Nun zu Punkt 2: „Sozialer Status“ meint eine Erfassung der derzeitigen Position des Klienten in der Gesellschaft, seinem Umfeld, in der eigenen Biografie. Es geht dabei um die Gewinnung von Überblick, wieder um den Diagnose-Typus A. Aus dieser Erfassung – wie aus der vorherigen – lassen sich direkt noch keine Handlungsstrategien ableiten. Aber es entsteht eine Landkarte, mit deren Hilfe mögliche Wirkungen und Nebenwirkungen von Maßnahmen nicht nur der Sozialarbeit, sondern auch der Nachbarprofessionen und von Institutionen diskutiert werden können. Meines Erachtens ist bei aufwändigeren Programmen, also bei allen, in denen ein mehrprofessionelles Team mit dem Fall über mehr als nur eine kurze Zeit beschäftigt ist, die Erhebung und Einschätzung des sozialen Status durch eine Sozialarbeiterin unbedingt angezeigt. Medizinische und psychologische Einschätzung wird damit durch den Blick auf die Lebenssituation des Klienten notwendig ergänzt. Diese Einschätzung kann schematisiert erfolgen. Das amerikanische PIE (Person in Environment, Person in Umwelt) – Manual ist dafür zum Beispiel ein sehr geeignetes Instrument, ich werde noch darüber sprechen. Zu Punkt 3: Das ist ein äußerst heikler Punkt, er ist der zentrale Angriffspunkt für fundamentale Kritik an Diagnostik. Wir haben all die negativen Folgen des Missbrauchs von Etiketten, von „Labels“ gelernt. Manche dienen dazu, den Ausschluss von Menschen zu legitimieren. Die Identifizierung der Person mit ihrem Label. Die Stigmatisierung, die mit manchen Labels einhergeht. Auf der anderen Seite wissen wir allerdings, dass die Etikettierung einer Situation auch Ressourcen frei machen kann – und dass sie zu mehr Klarheit verhelfen kann. Einem Alkoholiker zu sagen, dass er anscheinend alkoholsüchtig ist, d.h. dass er sich in einer Situation mit klar beschreibbarer Charaktereistik befindet, kann Kräfte frei machen, wie uns die Anonymen Alkoholiker gelehrt haben. Einen politischen Flüchtling nicht als politischen Flüchtling zu bezeichnen, kann ihm Unterstützungen versperren und kann respektlos sein, weil man eine zentrale Bestimmung seiner Situation missachtet. Etiketten können helfen. Und Beschönigen kann schaden. Gewalttäter haben Gewalttaten begangen und sind dafür verantwortlich. Unterstützende Strategien bauen notwendigerweise darauf auf, dass die Dinge beim Namen genannt werden und dass sich die Sozialarbeit nicht zum Komplizen der Verdrängung macht. Also: Kategorisierungen, Etikettierungen, sind Mittel. Ihr Gebrauch muss achtsam, aber entschieden erfolgen. Wir haben oft nicht die Wahl, ob wir Etiketten verwenden oder nicht. Viele Unterstützungen für die Klienten sind nur zu bekommen, wenn wir die richtigen Etiketten verwenden. Um Leistungen aus dem Behindertengesetz zu bekommen, muss die Klientin als behindert etikettiert sein, um in einem Frauenhaus unterzukommen, muss sie sich als Gewaltopfer etikettieren lassen. Die Etiketten, die wir verwenden und verwenden müssen, sind oft nicht solche, die von der Sozialarbeit entwickelt wurden. Es sind Etiketten, die aus dem Alltagsbewusstsein kommen, aus anderen Fachbereichen, die politisch generierten Entscheidungen entstammen, ev. juristischen Texten entnommen sind. Wir arbeiten mit fremdem Material. Sie sind Teil der Diagnose, aber sie sind nicht die Diagnose. Sie allein sind keine Diagnose. Das jemand alkoholsüchtig ist, ist wichtig, aber Alkoholsucht ist keine soziale Diagnose. Aber eine soziale Diagnose, die die Alkoholsucht eines Klienten ignoriert, liegt wahrscheinlich ziemlich daneben. Zu Punkt 4: Wo liegen akute Gefährdungen für den Klienten oder für ihm nahestehende Personen. Gibt es aktuelle Gefahren eines drohenden Ausschlussprozesses? Wenn ja, muss hier zuerst gehandelt werden. Die drohende akute Gefahr muss gebannt werden. Zu Punkt 5: Ansatzpunkte für eine Veränderung zu finden, Anschlussstellen für die Kooperation mit dem Klienten, das ist der dialogische und explorative Auftrag der Sozialarbeit. Hier hat die Aufmerksamkeit für das Detail ihren Ort. Die Diagnose knüpft an an die Eigendiagnose der Klienten. Nicht unbedingt, weil sie meint, diese Eigendiagnose sei objektiv richtig (was immer das auch sein mag). Sondern weil es der günstigste Weg zu einer Zusammenarbeit mit dem Klienten ist. 3. Anforderungen an diagnostische Verfahren Ich habe nun einige Dimensionen sozialer Diagnostik benannt, jetzt ist es an der Zeit, einen Anforderungskatalog zu erstellen: Wie müssen Verfahren der Sozialen Diagnostik beschaffen sein, dass sie brauchbar sind. 1) Soziale Diagnostik muss zur Logik, zum Blickwinkel der Sozialarbeit passen Der Blickwinkel der Sozialarbeit ist jener auf die „Person in der Situation“ oder auf „Person in Umwelt“. Sozialarbeit interessieren die Probleme der Lebensführung der KlientInnen, oder, in anderen Worten, die Probleme der Alltagsgestaltung. Diagnostische Verfahren müssen daher dieses Verhältnis von Person und Umwelt erfassen. Die Logik der Sozialarbeit ist eine Logik der Individualisierung, des Eingehens auf die Subjektivität. Es ist eine Logik des gezielten Beziehungsaufbaus, des Dialogs und der Aufmerksamkeit für die Eigendiagnose der KlientInnen. Die Logik der Sozialarbeit ist eine, die jeden Kontakt bereits als Intervention versteht. Eine säuberliche Trennung zwischen Diagnose und Therapie ist daher nicht möglich. Anamnese und Diagnose sind bereits Intervention, und die Intervention hat diagnostische Anteile. 2) Soziale Diagnostik darf die Selbststeuerung der KlientInnen nicht behindern, sondern soll sie günstigenfalls vorantreiben Sozialarbeiterische Unterstützungsprozesse sind in dem Maße erfolgreich, als es gelingt, dass die KlientInnen ihre Möglichkeiten der Selbststeuerung besser wahrnehmen können. Jedes diagnostische Verfahren, das KlientInnen nur auf einen Objektstatus reduziert, das ihn nur als „zu Behandelnden“ fasst, ist daher fehl am Platz, ungeeignet, kontraproduktiv. 3) Diagnostische Verfahren sollen helfen, Interventionen (und Nicht-Interventionen) fachlich zu begründen Ich meine diesen Satz ganz wörtlich: Diagnostische Verfahren sollen helfen, also nicht die Interventionsplanung vollständig determinieren. Der Dialog, der Prozess und andere Informationen, die in den angewendeten Verfahren nicht erfasst wurden, können den Interventionsplan ebenfalls beeinflussen. Interventionen, das sind in der Sozialarbeit nicht nur sogenannte „Maßnahmen“, sondern das sind auch Thematisierungsstrategien in der Beratung. Was machen wir als Sozialarbeiter zum Thema, wo agieren wir konfrontativ, wo können wir (vorläufig) auf Konfrontation verzichten. Fachlich, das heißt erkennbar in Übereinstimmung mit Blickwinkel und Wissensstand der Profession. Das heißt: anders als „aus dem Bauch heraus“ oder in einer Alltagslogik. Fachlich, das heißt, dass die Begründung als fachliche Begründung erkennbar ist, auch im Dialog mit anderen Professionen. 4) Soziale Diagnostik muss die Komplexität des Falles erschließen und doch so strukturieren, dass Entscheidungen möglich werden Sozialarbeitsfälle sind tendenziell hochkomplex und dynamisch. Für eine fachliche Interventionsentscheidung müssen wir uns diese Komplexität des Falles aneignen, sie aber auch strukturieren, sodass sie geordnet und aufbereitet wird für eine kluge Einschätzung und für eine Fokussierung der Interventionen auf das Wichtige, Mögliche und Aussichtsreiche. 5) Soziale Diagnostik muss den Dialog mit den KlientInnen unterstützen Und jetzt kommen wir zu einer der wichtigsten Anforderungen an diagnostische Verfahren in der Sozialarbeit:Sozialarbeit ist ein kooperativer Prozess ist, an dem der Klient mitarbeiten muss, soll etwas herauskommen. Die Eigendiagnose der Klienten spielt daher eine hervorragende Rolle im Prozess. Diagnostische Verfahren, die diesen Dialog behindern oder zu stark formalisieren sind daher schädlich. 4. Verfahren der Sozialen Diagnostik Ich will Ihnen nun einige Verfahren kurz vorstellen, die meines Erachtens die vorhin genannten Anforderungen sehr gut erfüllen und die für die Sozialarbeit außerordentlich brauchbar sind. 1) Netzwerkkarte / P3S Die Netzwerkkarte ist ein Instrument der kooperativen Diagnostik. Kooperative Diagnostik heißt, dass sowohl die Zusammenstellung der Daten als auch deren Interpretation in Kooperation von KlientIn und SozialarbeiterIn erfolgt. Kooperative Diagnostik ist beides gleichzeitig: Ein Mittel, damit die Fachkräfte ein genaueres Bild über die Situation der KlientInnen erhalten; und ein Mittel, damit die KlientInnen ihre eigene Situation strukturiert einschätzen und aus dieser Einschätzung Schlussfolgerungen ziehen können. Kooperative Diagnostik ist damit immer auch Arbeit an der Eigendiagnose der KlientInnen. Bei der Netzwerkkarte wird das unterstützende Soziale Umfeld der KlientInnen grafisch als Netz dargestellt, in dessen Zentrum als sogenannte Ankerperson der Klient steht. Ich empfehle eine fixe Sektoreneinteilung.  Die Netzwerkkarte hat als theoretischen Hintergrund die Netzwerktheorie. Unter den verschiedenen Verfahren der Netzwerkdiagnostik, unter denen prominent auch das P3S, der Personal Social Support Survey nach Pearson, zu nennen ist, wähle ich die Netzwerkkarte als Instrument aus, weil sie relativ genau ist und gut in einen Beratungsprozess eingebaut werden kann. Außerdem ermöglicht sie durch die Konstruktion von Daten in einem Bild das Erkennen von Zusammenhängen und Änderungsmöglichkeiten, die anders nicht so leicht zugänglich wären. Nach meinen Erfahrungen gelingt SozialarbeiterInnen nach kurzer Einübungszeit auch bald die Anwendung in der Praxis und die Ergebnisse sind bei einem relativ hohen Anteil von Fällen relevant, d.h. sie eröffnen neue Perspektiven für die Fallbearbeitung. Wie auch bei anderen diagnostischen Verfahren handelt es sich hier nicht nur um ein Notationssystem, also das Festhalten von Informationen, sondern der diagnostische Prozess ist zweistufig: Zuerst wird die Netzwerkkarte erstellt, in sie fließen Informationen ein, die z.T. bereits vorliegen, z.T. im Gespräch erhoben wurden. Mit der Erstellung der Grafik kann der Prozess in die zweite Phase treten. Das Bild selbst wird Gegenstand der Interpretation, wobei man sich bei dieser Interpretation im Arsenal der Netzwerkwissenschaft bedienen kann.  Um diesen zweiten Schritt bewältigen zu können, ist aber eine Einschulung in die Technik der Netzwerkdiagnostik erforderlich. Werden Netzwerkkarten (oder andere Instrumentarien, wie das später vorgestellte Inklusions-Chart) für die Begutachtung verwendet, ist eine schriftliche Zusammenfassung und Interpretation erforderlich. Die Netzwerkkarte ist aber auch ein hervorragendes Instrument der kooperativen Diagnostik. Unter kooperativer Diagnostik verstehe ich diagnostische Verfahren, die gemeinsam mit den KlientInnen durchgeführt werden, bei denen gleichzeitig am Bild des Sozialarbeiters vom Fall und am Bild des Klienten von seiner Lebenssituation gearbeitet wird. 2) PIE Nun will ich Ihnen das Person In Environment Classification System vorstellen, das in den USA von Karls und Wandrei entwickelt wurde und für den Arbeitsbereich der Sozialarbeit von der Intention her eine ähnliche Rolle wie das ICD10 in der Medizin spielen soll. Auch wenn es fraglich ist, ob das jemals gelingen kann, ist der Versuch trotzdem interessant. Das PIE ist auch ein sehr gutes Instrument für die Diagnose. Das PIE verwendet „Problem“ als zentralen Begriff und umfasst 4 Achsen, von denen 2 im engeren Sinne sozialarbeiterische Achsen sind.  Die Achse 1 umfasst „Probleme in Rollen“. Hier ist die Terminologie interessant. Mit der Entscheidung für „Problem“ als zentralen Terminus wird der thematischen Offenheit der Sozialarbeit Rechnung getragen. Was als Problem bezeichnet werden kann, ist von den Sichtweisen und Definitionen der Beteiligten abhängig und bezieht sich nicht notwendigerweise auf eine als allgemeingültig vorausgesetzte Norm. Insofern ermöglicht das PIE eine nicht-stigmatisierende Klassifikation. Es wird das Problem verortet und mit einigen Indizes versehen: Problemtyp, Intensität, Dauer und Copingfähigkeiten. Die Kombination dieser Indizes erleichtert eine Problemreihung, die letztlich im Ergebnisblatt erfolgt und eine Beschränkung auf maximal 3 zu bearbeitende Probleme je Achse verlangt. Die Achse 2 vermisst die Probleme in der Umwelt der KlientInnen, soweit sie für sie relevant sind. Achse 3 fokussiert das psychische, Achse 4 das physische Funktionieren. Diese Achsen sind nicht mehr Gegenstand sozialarbeiterischer, sondern medizinischer Diagnostik. Sie fließen in das PIE als Rahmenbedingungen ein. 3) Inklusionschart Entgegen der schon einigermaßen erprobten Netzwerkkarte und dem PIE ist das Inklusionschart ein Instrument, das ich im Anschluss an die z.B. von Heiko Kleve vertretene Sichtweise von Sozialarbeit als Profession des Inklusions-Managements entwickelt habe bzw. dzt. noch entwickle. Es werden Niveau und Tendenzen der Inklusion der KlientInnen in relevante gesellschaftliche Funktionssysteme auf einer einfachen 5-stufigen Skala erfasst, daneben wird die derzeitige Tendenz festgehalten und schließlich in einer Textspalte der Stand kurz erläutert.  Inklusion, das erfasst den tatsächlichen Stand der Zugänglichkeit von lebensführungsrelevanten Funktionssystemen, vorerst unabhängig davon, ob die Gründe dafür in der Person der KlientInnen oder in ihrer Umwelt liegen. Es ist sozialarbeiterisch, weil es nicht Personen diagnostiziert, ihnen keine „Eigenschaften“ zuschreibt, sondern weil es eine Person-Umwelt-Relation in den Blick nimmt. In einem Diskussionbeitrag bei einer Tagung in Bielefeld hat ein deutscher Kollege gemeint, für ihn sei Diagnose nichts anderes als üble Nachrede. Ich sehe keine üble Nachrede darin, wenn wir feststellen, dass diese Person keinen Zugang zum Gesundheitssystem hat. Die Stärke des Instruments liegt sicher darin, dass es einen raschen Überblick über die Inklusion der KlientInnen liefert und Gefahrenmomente sichtbar macht. Es ist nach kurzer Einarbeitung leicht handhabbar. Im Gegensatz zur Netzwerkkarte ist die Inklusions-Chart weniger für kooperative Diagnostik geeignet und erleichtert eher den SozialarbeiterInnen die Findung und Begründung einer Betreuungsstrategie. 4) Black Box Diagnostik  Schließlich will ich Ihnen noch einen Typus sozialarbeiterischer Diagnostik vorstellen, der sich besonders gut in den Prozess einfügt und der Instrumente wie die vorgenannten zwar nicht ersetzen, aber hervorragend ergänzen kann. Als Black-Box-Diagnostik bezeichne ich Verfahren, die die Eigendiagnose der KlientInnen unterstützen und strukturieren. Wir als BeraterInnen überlassen den diagnostischen Prozess den KlientInnen selbst, wir erfahren günstigenfalls die Schlussfolgerungen, die die KlientInnen daraus ziehen, und arbeiten dann mit diesen Entscheidungen. Die Rolle der SozialarbeiterInnen ist am ehesten mit der von ModeratorInnen zu vergleichen. Ihr Wissenszuwachs über den Fall bleibt minimal, und trotzdem geht was weiter. Faszinierend, oder? Black Box Diagnostik macht manchen Angst, die glauben, man müsse alles wissen. Ich stelle hier nur ein ganz einfaches und gängiges Verfahren vor, damit Sie ein Bild davon haben, was ich meine. Aber es gibt auch wesentlich aufwändigere und potente Verfahren. Zum Einfachen: Problemrankings und Skalierungen sind solche Mittel. Beim Problemranking wird der Klient darum ersucht, bis zur nächsten Sitzung eine „Hitparade“ der Probleme aufzustellen, die er bearbeitet haben möchte. Er soll diese gerangreihte Liste dann zur nächsten Sitzung mitbringen, und auf ihrer Basis werde man besprechen, wie es weitergehen könne. Bei Skalierungen wird die Klientin ersucht, den derzeitigen Status bei einem relevanten Problem auf einer Skala von 1 bis 10 einzuschätzen. Wenn ich einen Klienten ersuche, sein Verhältnis zu seinen Eltern auf einer Skala zwischen 1 und 10 zu verorten, wobei 1 katastrophal und 10 prächtig sein soll, so wird er die Kontaktfrequenz, die Häufigkeit und Intensität von Streits, das Ausmaß an erfahrener Liebe, an Unterstützung, seine Gefühle beim Gedanken an seine Eltern überlegen, wird mit früheren Phasen dieser Beziehung vergleichen und mit anderen ihm bekannten Eltern-Kind-Beziehungen, mit seinen Vorstellungen von einer guten Eltern-Kind-Beziehung und seinen Wünschen an seine Eltern. All das wird er einfließen lassen in seine Entscheidung. Sagen wird er: 5. In diese Entscheidung gingen all die ambivalenten Gefühle ein, die wir normalerweise unseren Eltern gegenüber haben. Im Beratungsprozess kann so eine Verdichtung sinnvoll sein, wir kennen die Skalierung als ein Mittel, um die Gedanken zu strukturieren und zu fokussieren. Wir könnten zum Beispiel dann den Klienten auffordern, sich zu überlegen, wie er auf einen Wert von 7 kommen könnte. Was müsste er dafür tun? Er wird auf die Überlegungen zurückgreifen, die er vorher angestellt hat. Er hat sie ja noch zur Hand, sie sind nicht verschwunden.  Betrachten wir allerdings diese Zahl 5 von außen, wissen wir nicht, welche Überlegungen und Informationen in sie eingeflossen sind, können wir die auch nicht wieder herausholen. Die 5 sagt fast nichts. All die Ambivalenzen sind verschwunden, die vorher im Kopf des Klienten waren. Vor allem aber ist festzuhalten, dass sich dieser Wert nicht mit den Werten vergleichen lässt, die von anderen Klientinnen und Klienten gewählt wurden. Er ist kein Maß. Er ist ein qualitatives Datum, ein Symbol für ein Bündel an Erfahrungen, Gefühlen und Wünschen, und dieses Symbol kann nur entziffern, wer es selbst niedergeschrieben hat. Das meine ich mit Black-Box-Diagnostik. Damit schließe ich vorerst meinen kleinen Rundgang durch brauchbare diagnostische Verfahren in der Sozialarbeit und komme zum Schluss. 5. Standardisierung von Verfahren In meiner Beschäftigung mit der Thematik überraschte mich das Potenzial, das in einer neuen Sozialen Diagnostik steckt. Es lohnt sich, nach fast hundert Jahren professioneller Entwicklung die Ansprüche der Gründermütter wieder aufzugreifen – nun in Kenntnis der bisherigen Entwicklung und Erfahrung. Einige Instrumente sind eine echte Hilfe dabei, den Dialog mit den KlientInnen produktiv zu führen. Einige liefern neue Blicke auf den Fall und machen uns sicherer bei der Planung unseres Vorgehens. Und alle, zumindest alle vorgestellten, sind geeignet, unsere saozialarbeiterische Professionalität im Diskurs mit den Nachbarprofessionen erfolgreicher darzustellen und unseren Einschätzungen größeres Gewicht zu verleihen, vorausgesetzt, wir lernen nun auch noch, souveräne Gutachten zu schreiben. Zum Schaden unserer KlientInnen wird es nicht sein! Sie sehen also, dass es Verfahren gibt, die hilfreich sein können, die die genannten Bedingungen erfüllen. Eine Reihe von anderen diagnostischen Verfahren können Sie in meinem eben erschienenen Buch „Soziale Diagnostik“ nachlesen oder auf meiner Website, wenn Sie mir diese kleine Werbung erlauben. Brauchbare Instrumente gibt es also, ihre Anwendung müsste gelehrt und gelernt werden. Trotzdem habe ich noch Wünsche an die Scientific Community der Wissenschaft der Sozialen Arbeit. Wenn wir unser professionelles Instrumentarium verbessern wollen, wenn wir unsere diagnostischen Instrumente und unsere professionellen Einschätzungen gleichwertig in den Diskurs mit Nachbarprofessionen einbringen wollen, werden wir um Bemühungen zu einer Standardisierung unserer Sprache und Instrumente nicht herumkommen. Die bisher eher nachlässig episodische Beschäftigung der Sozialpädagogik und der Sozialarbeitswissenschaft mit der Frage von Begriffen und Standards ist in hohem Grade schädlich und einer Stärkung der Profession abträglich. Was kann sinnvolle Standardisierung sein? 1) benötigen wir allgemein akzeptierte Termini für die charakteristischen Arbeitsformen der Sozialarbeit. Ich halte es z.B. für eine Schande, dass jene charakteristische Arbeitsform der Individualhilfe, die einzelfallbezogen Beratung mit Interventionen im sozialen Umfeld verbindet, keinen Namen hat. Wir haben kein Wort für die wichtigste Arbeitsform unserer Profession. Wie wollen wir so uns selbst und den Angehörigen anderer Professionen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Spezifik der sozialarbeiterischen Herangehensweise erklären? 2) benötigen wir eine ernsthafte und vor allem genaue Auseinandersetzung mit den diagnostischen Instrumenten, die wir anwenden. Ich will das kurz am Beispiel der Netzwerkkarte erläutern. In der letzten Zeit ist in einigen Publikationen die Netzwerkkarte als diagnostisches Instrument vorgestellt worden. Es kursieren allerdings verschiedenste Formen, bei Kleve sieht sie anders aus als bei Gehrmann/Müller, Mischformen mit dem Genogramm sind im Umlauf, die Visualisierung ist oft nicht gut durchdacht und vor allem nicht argumentiert. So sehr ich meine Kolleginnen und Kollegen schätze, so seltsam mutet es an, dass nirgendwo begründet wird, weshalb ebendiese und nicht eine andere Variante der Netzwerkkarte verwendet wird – so, als wäre das nicht besonders wichtig. Ich verstehe das nicht. Wenn dieses diagnostische Instrument mächtig ist, und ich bin davon überzeugt, dass es das ist, dann kann nicht gleichgültig sein, ob wir 4 oder 8 Sektoren verwenden, was wir darin darstellen und was nicht. Und vor allem: Es kann die Interpretation des Instruments nicht beliebig sein. Der Interpretation wird i.d.R. in den Publikationen aber keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 3) Sind Hausaufgaben zu machen: Es spricht nicht für die Seriosität der Disziplin, wenn zwar in den letzten Jahren regelmäßig das PIE positiv besprochen wird und in verschiedenen Büchern jeweils kurze Artikel dazu veröffentlicht werden, sich aber noch niemand der Mühe unterzogen hat, das Manual und die Auswertungsformulare zu übersetzen. Diese Beispiele sollen zeigen, dass die wissenschaftliche Community eine Verantwortung für die Entwicklung der Profession hat. Tagungen wie diese sind wichtig, aber sie reichen nicht. Gefragt sind Ernsthaftigkeit, Sorgfalt und Genauigkeit, gefragt sind Standards. Und zu denen kommt man nur über einen seriösen Diskurs und über Kooperation. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir zugehört haben. Ich wünsche Ihnen noch eine spannende Tagung. |