|

Soziale Arbeit und der gesellschaftliche Raum: Verwaltung oder Ermutigung des Sozialen?

Peter Pantucek |

|

Referat auf der Fachtagung "Sozialraum oder Sozialräumung?" der Equal-Entwicklungspartnerschaft Donau – Quality in Inclusion.

St. Pölten, 15. März 2007 |

|

|

|

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dass Soziale Arbeit, ja das Soziale überhaupt, sich im Raum der Gesellschaft ereignet, das ist ja wohl eine Binsenweisheit. Und eine Binsenweisheit braucht man normalerweise gar nicht extra zu erwähnen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer beginnen schon zu gähnen, wenn man den ersten Satz noch nicht einmal vollendet hat. Ich bitte Sie, das Gähnen noch ein bisserl aufzuschieben. Ich will nämlich von einer der aufregendsten Entwicklungen in der Diskussion des Sozialen und der Sozialen Arbeit erzählen, die sich derzeit abspielen, die wir beobachten können und mitgestalten wollen. Es ist die Entwicklung, dass sich Sozialarbeit in einer neuen Form ihrer gesellschaftlichen Stellung bewusst wird, dass sie theoretisch und praktisch an einem Selbstverständnis arbeitet, das ihr in der Zukunft interessante Möglichkeiten eröffnet. Wie alle Innovationen, hat auch diese eine Tradition. Wie alle Innovationen, kommt sie von den Rändern, wird von Minderheiten getragen. Wie alle Innovationen, die die Chance auf Durchsetzung haben, darauf, einmal Mainstream zu werden, kommt sie von mehreren Seiten gleichzeitig. Ich komme später darauf zurück, aber zuerst einmal sollte ich wohl einmal beschreiben, worum es geht. Gesellschaftlich organisierte HilfeHilfe hat immer schon verschiedene Formen gehabt. Einzelne Menschen fühlten sich berufen oder moralisch verpflichtet, anderen, denen es nicht so gut ging, beizustehen. Ihnen Almosen zu geben, oder Ratschläge, oder Hand anzulegen wie der Pfadfinder, der in diesem traditionellen Bild einer alten Frau über die Straße hilft. Aber das ist noch nicht gesellschaftlich organisierte Hilfe, sondern nur mitmenschliche Hilfe. Wie wir am Bild des Pfadfinders mit seiner täglichen guten Tat sehen können, hat schon die Mitmenschlichkeit ihre Tücken. Im Witz findet sich die alte Frau schließlich auf der anderen Straßenseite, obwohl sie dort gar nicht hinwollte. Wenn Hilfe zu einem gesellschaftlichen Funktionssystem ausgestaltet wird, zum Sozialwesen und zum Gesundheitswesen, dann bleibt der angedeutete Widerspruch zwischen dem Wunsch zu helfen, der nun ein Wunsch der Gesellschaft ist, und dem Willen der einzelnen Menschen erhalten. Er reproduziert sich immer neu, auch in vielen zu bearbeitenden Fällen. Hilfe will Wirkung zeigen, und viele, denen geholfen werden soll, scheinen diese Wirkung zu hintertreiben. Verwaltung und Justiz greifen dann auch schon einmal auf Zwang zurück. Aber es kommen auch neue Dilemmata hinzu. Eines davon ist die Frage, ob den Menschen nicht mit einer Neugestaltung der Gesellschaft oder ihres Steuerungssystems, der Politik, mehr und nachhaltiger geholfen wäre, als mit persönlicher Freundlichkeit und Beratung durch SozialarbeiterInnen. In radikaler Form hat diese Frage zuletzt die 68er-Bewegung aufgeworfen. Wenn auch deren Antworten letztlich dürftig gewesen sein mögen, die Frage bleibt. Und an den „gesellschaftlichen Verhältnissen“ muss sich auch heutige Sozialarbeit abarbeiten. Manchmal tut sie es resignativ, manchmal mit moralischer Empörung. Ein pragmatischer Zugang zu diesem Dilemma war und ist die Gemeinwesenarbeit, die versucht, im Nahraum der Gemeinde, der Nachbarschaft, des Stadtteils Verhältnisse eines gemeinschaftlichen Austauschs herbeizuführen, einer sanft gestützten Selbstorganisation. Wenn in einer Gemeinde betreutes Wohnen für ältere MitbürgerInnen mit der Einrichtung eines Tauschkreises verknüpft werden soll, dann befinden wir uns auf dieser Ebene, und Sozialarbeit interessiert sich sehr für ein solches Projekt. Darüber hinaus erkennen wir aber, dass die Wahrnehmung des Gesellschaftlichen, der Beziehungen von Menschen im Raum, nicht nur in der Gemeinwesenarbeit, sondern in allen Handlungsfeldern und Handlungsformen der Sozialen Arbeit Bedeutung hat, uns weiterbringen kann. Zwar hat Sozialarbeit in ihren professionellen Anfängen diesen Blick gehabt, Mary Richmond, Jane Addams standen dafür. Aber dieser Blick in den Raum scheint verloren gegangen zu sein. Er wurde überlagert durch eine mächtige Reaktion des öffentlichen Bewusstseins auf die Vereinzelung der Menschen, auf die Individualisierung. Diese Reaktion war der Siegeszug der Psychologie und der Psychotherapie als universelle Deutungsinstanz für alles, was das Leben unrund macht. In vulgarisierter Form sind psychologische und psychologisierende Deutungsmuster heute Allgemeingut geworden, Teil des Alltagsbewusstseins der Menschen. Sie sind selbstverständlich da. Sie richten den Blick auf Personen, nicht so sehr auf die Welt, in der diese Personen ihr Leben führen müssen. Wir haben viel gelernt von der Psychologie und der Psychotherapie, aber wir haben unseren Blick auch einengen lassen. Es gilt, die Breite des sozialarbeiterischen Blicks wiederzugewinnen, damit die Sozialarbeit eine eigenständige und nützliche Rolle in den Gemeinwesen spielen kann. Eine Rolle, die sonst kaum jemand ausfüllen kann. Nämlich den Blick gleichzeitig auf die Person, ihren Alltag, ihre Individualität, ihr Leben, Leiden und Handeln, und auf die Welt zu richten, in der diese Person ihr Leben zu führen hat. Das alles mit dem lebendigen Alltag der Menschen als Scharnier, um das sich alles dreht. Das methodische Inventar der Sozialarbeit ermöglicht die Beeinflussung von beidem. Die Steigerung der Fähigkeit der Personen, mit der Welt zurechtzukommen, und die Verbesserung der Bewohnbarkeit der Gemeinden, der Gesellschaft, des Auskommens von Gemeinwesen mit ihren Rändern. Wenn wir von Sozialraumorientierung sprechen, dann gilt es diese Handlungsdimension zu erschließen. Ich will das nun an 3 Beispielen ausführen: Beispiel 1 – die Jugendwohlfahrt, genauer: das Jugendamt.

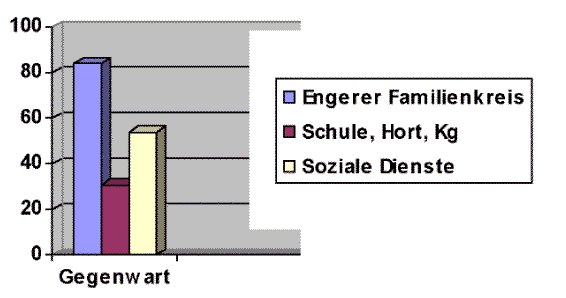

In den letzten Wochen sind wieder einmal Jugendämter ins Gerede gekommen. Anlass war die Skandalisierung eines Versäumnisses. Sie haben die mediale Aufregung wohl verfolgt. Tatsächlich haben die Jugendämter derzeit ernsthafte Probleme bei der Realisierung ihres Schutzauftrags für Kinder, oder, um es juristisch auszudrücken, mit ihrer Garantenstellung. Wir sehen, dass sie sich fast nur mit den Müttern auseinandersetzen, wenig mit den Kindern, in vielen Fällen überhaupt nicht mit den Vätern, und nur ganz selten mit der erweiterten Familie, praktisch nie mit Nachbarschaft und Freundeskreisen. Ressourcen der sozialen Kontrolle und der Hilfe bleiben systematisch ungenutzt. Ein Kollege untersuchte die Protokolle von Teamsitzungen, in denen Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung besprochen und beschlossen wurden. Wenn es um die Gegenwart ging, wurde die engste Familie erwähnt, recht oft die Schule. Weitere Verwandte kamen nicht in den Blick der Besprechungen.

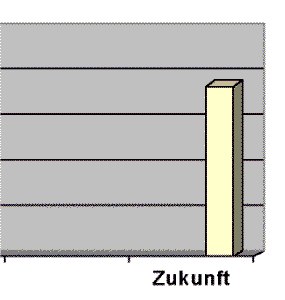

Wo es um die Zukunft ging, verschwand auch die engste Familie aus dem Blickfeld, und es werden nur mehr über institutionelle Ressourcen gesprochen.

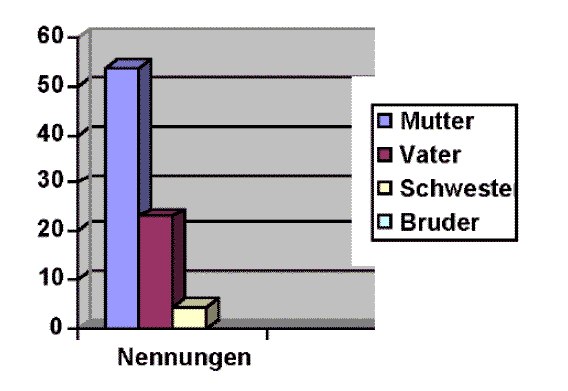

Innerhalb der engsten Familie wiederholt sich dieses Bild. Die Mütter sind im Blick, die Väter werden nur in einer Minderheit der Fälle überhaupt erwähnt, noch schlechter geht es den Geschwistern.

Dieser verengte Blick der Behörde verdoppelt die so oft beklagte Vereinzelung der Menschen in dieser Gesellschaft, verschärft sie bei jenen, die tendenziell ohnehin schon in der Isolation sind. Eine Kollegin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass bei allen Skandalfällen der Jugendwohlfahrt in den letzten Jahren Isolation ein auffälliges Element war. Isolation der Kinder und auch ihrer engsten Betreuungspersonen. Wir propagieren nun eine Vorgangsweise, die systematisch in jedem Fall das soziale Umfeld erschließt. Das die Kinder, die Kleinfamilien, eingebunden sieht in Beziehungen der Verwandtschaft und der Nachbarschaft. Die die Väter, Stiefväter, Großeltern, Onkel, Tanten, die lokalen Einrichtungen, Nachbarschaften einbezieht, aktiviert, ihnen Verantwortung nicht wegnimmt, sondern bei der Wahrnehmung mitmenschlicher Verantwortung unterstützt. Ein Programm der Förderung sozialer Verantwortung. Das erfordert ein neues Verständnis von der Rolle der Fachkräfte und der Rolle der Behörde. Und das erfordert eine Organisationsform, die Aktivitäten der SozialarbeiterInnen vor Ort ermöglicht, fördert. Vor allem auf dem Land heißt das: Raus aus den Amtshäusern, Kooperation mit Gemeinden, Schulen und Pfarren. Familienkonferenzen und Beteiligung. Soziale Arbeit in der Jugendwohlfahrt als Moderation und Aktivierung, als Unterstützung der UnterstützerInnen. Rahmenbedingungen wie ein restriktives Dienstreisenregime, personelle Unterbesetzung der Ämter und eine Konzentration auf Regeldienstzeiten sind hier hinderlich, sie müssen geändert werden. Wir hoffen, dass es nicht noch weitere dramatische Unglücksfälle geben muss, bis sich die Jugendwohlfahrt den Raum des Sozialen erobert, Fall für Fall, aber auch in der gesamten Ausrichtung ihrer Tätigkeit, in ihrem Selbstverständnis.

Beispiel 2 – StreetworkEin zweites Beispiel: die nachgehende Jugendarbeit. Diese Methode der Sozialarbeit scheint den Bezug zum Sozialen Raum naturgegeben zu haben. Schließlich bewegen sich dabei die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Raum, suchen die Orte auf, wo sich die Zielgruppen aufhalten, arbeiten an den Konflikten mit den anderen NutzerInnen des öffentlichen Raumes. In den letzten Jahren wurden in Niederösterreich in einigen Städten solche Arbeitsformen etabliert, die sich auch als lebensweltorientierte Projekte verstehen. Lebenswelt, das ist der Raum, in dem Menschen leben, ihren Alltag gestalten. Der öffentliche Raum ist bei allen Menschen, die sich einen Rest an Mobilität bewahrt haben, wichtiger Teil ihrer Lebenswelt. Er ist ein Raum, in dem sie sich bewegen, den sie nutzen, der sie „in der Welt“ sein lässt.

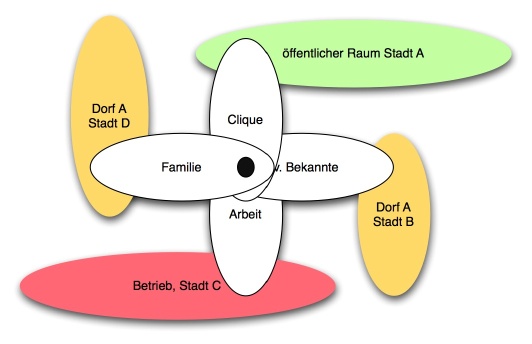

Aber auch hier gibt es verengte Sichtweisen. Wenn sich der Blick nur auf die Clique richtet, auf die Peer-Group der Gleichaltrigen, mit denen die Jugendlichen ihre Freizeit verbringen und im öffentlichen Raum auftreten. So wichtig diese Clique auch ist, die Jugendlichen haben familiäre Beziehungen, Beziehungen zu Personen, die in ganz andere gesellschaftliche Räume einbezogen sind und ihnen Wege dorthin freihalten, öffnen können, wenn sie sie benötigen. Die Einengung des Blicks auf bloß einen Zusammenhang, in diesem Fall auf die Freizeitgruppe, auf den subkulturellen Zusammenhang, lässt das ungenutzt, wo die eigentlichen Chancen für die KlientInnen liegen. Lebenswelt schichtet sich für jede Person anders auf, und die öffentlich sichtbaren Welten sind anders organisiert als die individuellen Lebenswelten. Es ist die Vielfalt der persönlichen Lebenswelten, die es in den Blick zu nehmen gilt, nicht bloß kleine Ausschnitte. Nicht auf „Zuständigkeit“ ist zu achten, sondern auf die Chancen für die Einzelnen, für das Klientel.

Ich höre von KollegInnen oft, dass sie sich auf ihre Zuständigkeit berufen, auf ihren „Auftrag“, und zwar in einem einengenden Sinn: „das ist nicht unser Auftrag“. Dabei gehört es zu den recht gut gesicherten Ergebnissen der Wirkungsforschung, dass ein lockerer Umgang mit Zuständigkeitsgrenzen, eine weite Interpretation des Auftrags, die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs deutlich erhöht. Gegen die einengende Zuständigkeitssicht ist die Logik der Professionalität zu setzen, die Logik des Falles, die Zuständigkeitsgrenzen notorisch überschreitet.

Beispiel 3 – SRO KurzinterventionSchließlich unser Ansatz der sozialraumorientierten Kurzintervention, der im Anschluss von Maria Maiss und Ursula Stattler noch genauer dargestellt wird. Hier setzen wir direkt an den Strukturen des Gemeinwesens an. Wir verwenden Techniken des Casework, der sozialen Einzelhilfe, in einem sozialen Setting: Wer anfragt, wird als Partner akzeptiert. Die Problembeschreibungen werden akzeptiert. Mit den AnfragerInnen erheben wir den Kontext: In welchem Zusammenhang taucht das genannte Problem auf, welche Strukturen zur Bearbeitung des Problems gibt es im Gemeinwesen, was sehen andere Akteure als Problem, wie würden sie das beschreiben. Kurze Anstöße zur Selbstorganisation werden gegeben; da kann es schon vorkommen, dass neue Probleme auftauchen, die erstgenannten als Thema verschwinden. Nötigenfalls bieten wir Rituale und Formen an, in denen und mit denen das bearbeitet werden kann. Bald ziehen wir uns wieder zurück. Es geht dabei immer darum, die Ressourcen des Gemeinwesens zu aktivieren, und es geht immer um Inklusion, um den Einschluss von Menschen in das Leben der Gesellschaft. Um das Schaffen von neuen und das Reparieren von beschädigten Beziehungen. Es geht also um das Soziale, wie könnte es bei einem sozialarbeiterischen Ansatz anders sein.

Konzeptuelle Ansätze:Ich habe eingangs behauptet, die Innovation kommt von mehreren Seiten. Ich werde nun das Versprechen, das zu erläutern, einlösen: Das Soziale neu zu denken, das scheint heute unumgänglich zu werden. So wie es nötig ist, die Demokratie umfassender zu denken, als das bisher hierzulande üblich war.

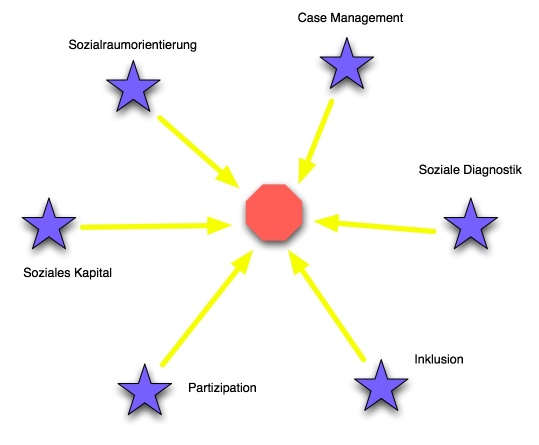

dann sind wir aufgerufen, nicht einfach so weiterzumachen wie bisher. Sozialarbeit, die kommunale Selbstverwaltung, die Polizei, das Gesundheitswesen, wir alle tragen dazu bei, dass dieses Land funktioniert. In der Sozialen Arbeit gibt es eine Reihe von Ansätzen, die alle in die gleiche Richtung zielen, die die Verantwortung der Sozialarbeit für das Funktionieren von Hilfe in dieser Gesellschaft ernst nehmen. Eine kurze Aufzählung muss hier genügen: „Sozialraumorientierte Arbeit“Unter dem Schlagwort der Sozialraumorientierung versammeln sich eine Reihe von gesellschafts- und gemeinwesenbezogenen Ansätzen. Die für Organisationen radikalste Form ist die Zusammenfassung verschiedener Sozialer Einrichtungen für ein Gebiet, die Erstgellung eines globalen Sozialraumbudgets. Geld wird nicht mehr nur oder in erster Linie für Einzelfälle gegeben, sondern für die Sicherstellung einer umfassenden sozialen Infrastruktur in einem Gebiet. Da wird es dann für die Organisationen vernünftig, ehrenamtliche Arbeit zu fördern, die bestehende Infrastruktur an gegenseitiger Verantwortung heranzuziehen. Vernünftig nicht nur, weil man sich das so einbildet, sondern auch finanziell vernünftig. Sie können sich vorstellen, dass das allerdings schwer umzusetzen ist. Die ganze Tradition der Organisation der Behörden, der auf Individualansprüche ausgerichteten Gesetze sind hier ein oft unüberwindbares Hindernis. Wie wir Sozialraumorientierung verstehen, das habe ich vorhin schon skizziert. Schon unser pragmatischer Ansatz ist allerdings für viele eine Herausforderung. „Case Management“Das Konzept des Case Management im Gesundheits- und Sozialwesen beschäftigt sich mit ähnlichen Problemlagen. Zersplitterte Hilfen sollen koordiniert, aufeinander abgestimmt werden, und das natürliche soziale Umfeld von PatientInnen und KlientInnen wird in die Planung und Organisation von Hilfen einbezogen. Case Management ist als Konzept nicht neu, schön langsam wird es auch in Österreich zum Thema. Der Psychosoziale Dienst der Caritas in Niederösterreich versucht es umzusetzen. Krankenkassen interessieren sich dafür, das Arbeitsmarktservice. Eine österreichische Gesellschaft für Care- und Case-Management ist in Gründung. Auch an dieser Entwicklung beteiligt sich die FH St.Pölten. Wir bringen hier unser sozialraumorientiertes Verständnis ein. Wie das vorgenannte Konzept der Sozialraumorientierung stößt auch Case Management an die Grenzen überkommener Zuständigkeitsregelungen. Kooperation, Teilung von Verantwortung, das Ganze für die Patientinnen und Klienten im Blick haben, das will gelernt sein, das stellt sich nicht von selbst ein. „Soziale Diagnostik“In den letzten Jahren beschäftigt sich die professionelle Sozialarbeit verstärkt mit Fragen der Diagnostik. Vor allem steht dabei die Frage im Vordergrund, was es denn nun genau ist, das Sozialarbeit in den Blick nimmt und worauf sie ihre Interventionen richtet. Im Gegensatz zur medizinischen und psychologischen Diagnostik ist das die gesellschaftliche Einbindung der Menschen, ihre Alltagsorganisation im Austausch mit ihrer sozialen Umwelt. Fragen der materiellen Beteiligung, des Zugangs zu Ressourcen der Gemeinde, der Familie und der Nachbarschaft. Soziale Diagnostik orientiert die Sozialarbeit auf den sozialen Raum, auf Fragen der Inklusion, der Einbindung von Menschen in die Gesellschaft. „Inklusion“Damit wären wir beim nächsten Begriff, nämlich dem der Inklusion. Europäische Programme stellen das Problem der Exklusion, des Ausschlusses von Menschen und Menschengruppen in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit. Die Entwicklung der Gesellschaft in der Union wird auch dadurch mitbestimmt, ob es gelingt, diese Exklusionen zu überwinden. Seien es nun Roma und Romni, seien es Arbeitslose, MigrantInnen, religiöse Minderheiten: Inklusion bedeutet, sie in die Gesellschaft hereinzuholen, als Mitgestalter und als Personen mit vollem Zugang zu den Ressourcen des Gemeinwesens, zum Arbeitsmarkt und als Bürgerinnen und Bürger der Union. Entscheidend sind hier sowohl die Gesetze, die Inklusion oft erschweren, als auch die Leistungen der Gemeinden und Nachbarschaften. „Partizipation“Logisch schließt sich Partizipation, die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung der Gesellschaft, des Lebensumfelds an. In den Gemeinden funktioniert das oft noch ganz gut, aber auch die haben so ihre Probleme mit manchen Gruppen, zum Beispiel mit älteren MitbürgerInnen, mit den zugezogenen, den ZweitwohnungsbesitzerInnen, oder mit den Kindern und Jugendlichen. Schwerer mit der Partizipation tun sich schon die Organisationen des Sozial- und Gesundheitswesens. Kaum eine macht sich Gedanken darüber, wie die NutzerInnen an der Kontrolle der Einrichtungen, an wesentlichen Entscheidungen beteiligt werden könnten. Wie die kommunale Selbstverwaltung ist die Partizipation ein Eckstein für demokratische Organisationen. Sie erleichtert, Organisationen so zu gestalten, dass sie den Bedürfnissen der NutzerInnen dienen. Ich habe gerüchteweise gehört, dass bei einer Untersuchung zur Zufriedenheit der BürgerInnen damit, wie sie bei den Behörden behandelt werden, die Sozialeinrichtungen am schlechtesten abgeschnitten haben. Es würde mich nicht wundern, wenn das Gerücht einen realen Hintergrund hätte. Die Organisation des Sozialen, vor allem bei den Behörden, ist noch sehr paternalistisch. „Soziales Kapital“Und schließlich weist die Rede vom Sozialen Kapital in die gleiche Richtung, in die Richtung der Qualitäten des Sozialen Raums. Die Bereitschaft zu gegenseitiger Hilfe, zu dem, was man so „ehrenamtliche Arbeit“, gemeinschaftlicher und mitmenschlicher Verantwortung nennen kann. Das Soziale Kapital einer Gesellschaft soll gefördert werden, auch durch die Organisationen gesellschaftlicher Hilfe. Natürliche Strukturen gegenseitiger Verantwortung wären zu fördern, nicht dadurch zu ruinieren, dass man sie durch institutionelle Hilfen blind ersetzt. Das sind einige Ansätze, die sich alle mit dem gleichen Problem beschäftigen. Mit dem, dass man das Gelingen des Sozialen in unserer Gesellschaft nicht auf die zuständigen Behörden, nicht auf die Caritas und die Volkshilfe abwälzen kann. Dass aber diese Organisationen eine umfassendere Verantwortung haben, dass sie mitzuarbeiten haben an der Förderung der gegenseitigen Aufmerksamkeit in unserer Gesellschaft. Dass sie als demokratische Organisationen in einer demokratischen Gesellschaft eine strukturelle Verantwortung haben, die schon bei der Bearbeitung des Einzelfalls sichtbar wird. Im Einzelfall sind die natürlichen Umwelten zu respektieren und zu fördern. Aber auch eine Verantwortung, die den Gemeinden, Nachbarschaften, der Gesellschaft gegenüber besteht. Die Verantwortung zur Einmischung in das Zusammenleben. Professionelle Soziale Arbeit wird diese Verantwortung verstärkt wahrnehmen. Die sozialraumorientierten Projekte, die wir an der FH derzeit durchführen, zeigen Wege dafür auf. Nicht zufällig interessieren wir uns auch für Fragen der Sicherheit, kooperieren dabei gerne mit der Polizei, mit der Bahn, wieder mit Gemeinden. Wir hoffen auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, mit den Kolleginnen und Kollegen in den Organisationen, mit den interessierten VertreterInnen aus den Gemeinden. SchlussSie sehen, Soziale Arbeit bewegt sich, und sie bewegt sich in Richtung einer aktiveren Rolle im Diskurs darüber, wie Menschen in der Gesellschaft des beginnenden 21. Jahrhunderts zusammenleben sollen. Sie bewegt sich zu einer Einmischung in Fragen der Politik, der Gestaltung der Gesellschaft und der Gestaltung von gesellschaftlichen Hilfen. Und sie vergisst dabei keineswegs ihren Bezug auf den Einzelfall, der sie besonders auszeichnet. Schon Ilse Arlt, die letztlich isoliert gebliebene Innovatorin der Sozialarbeit in Österreich, 1912 Gründerin der ersten Schule für „Volkspflege“, wie sie es nannte, verband diese beiden Pole sozialarbeiterischen Denkens: Sie dachte Armut gesellschaftlich, kritisierte die Organisation der Wohlfahrt, wollte sie auf eine wissenschaftliche Basis stellen, und verteidigte die absolute Würdigung jedes einzelnen Individuums. Wir haben dem Institut für Soziale Inklusionforschung an der FH St.Pölten ihren Namen gegeben, weil wir in unseren Bestrebungen, Sozialarbeit zu einer anerkannten wissenschaftlichen Disziplin und zu einer wichtigen Stimme bei der demokratischen Gestaltung der Gesellschaft machen zu wollen, diese Ambivalenz leben wollen. Wir interessieren uns für den Einzelfall, für die einzelnen Menschen in ihren Schwierigkeiten, ihren Alltag zu gestalten. Eben deswegen ist unser Blick auf den Raum gerichtet, in dem sie das tun müssen, tun können. Ihr familiärer Raum, ihre Nachbarschaft, der soziale Raum ihrer Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen, der Raum der gesellschaftlichen Institutionen, und der gesellschaftliche Raum als großer Raum des Austauschs. Es dürfte deutlich geworden sein, dass die Organisation demokratischen Zusammenlebens und die Organisation von Hilfe in einer demokratischen Gesellschaft nicht bloß über guten Willen zu erreichen sind. Es bedarf dafür auch der Techniken, des methodischen Wissens, ja wenn man so will, einer Technologie der Förderung von Ressourcen, der Förderung von Austausch. Seien das nun Tauschkreise, Familienkonferenzen oder Netzwerkinterviews. Wie sich die Soziale Arbeit den Raum in ihrer Methodik und Theorie erobert, können sich die Kommunen und der Staat die Sozialarbeit erobern als ein Instrument, um partizipative Demokratie möglich zu machen, um eine in soziale, ethnische, religiöse, kulturelle und subkulturelle Gruppen und Untergruppen zerfleddernde Gesellschaft am Funktionieren zu halten. Ein Instrument zur Förderung von Inklusion, zur Steigerung des Sozialen Kapitals. Am besten entwickeln wir das gemeinsam. Die Kommunen, die Organisationen des Sozialwesens, die Soziale Arbeit und ihre Wissenschaft bzw. die Fachhochschule als ihr Entwicklungslabor.

|