Die Soziale Arbeit lebt seit Jahrzehnten recht gut mit ihrer Identitätskrise. Sie weiß nicht genau, was sie ist, und manche halten genau das für ihre Stärke (Kleve 2000, Bardmann 2001). In manchen Kontexten der Praxis nützen Kolleginnen und Kollegen tatsächlich die Unbestimmtheit der professionellen Identität, um sich Freiräume professionellen Handelns abseits von Organisationsroutinen zu schaffen. Sozialarbeit ist eine innovative Profession, eine, die die Etablierung von neuen Zugängen und neuen Projekten inzwischen gut gelernt hat und gut beherrscht.

Andererseits behindert die Unklarheit über die fachliche „Zuständigkeit“. In mehrprofessionellen Teams sind SozialarbeiterInnen oft bloß ExpertInnen zweiter Klasse. So nah sie an den Lebensproblemen der KlientInnen sind, so schwer fällt es ihnen, ihre eigene Expertise – einmal abgesehen von einer Verdopplung der Sicht der KlientInnen – geltend zu machen. MedizinerInnen, PsychologInnen etc. haben es da leichter. Der Mangel an einer präzisen Definition des eigenen Zuständigkeitsbereichs der Sozialarbeit trägt auch dazu bei, dass in Organisationen kaum jemand etwas dabei findet, sozialarbeiterische Aufgaben Personen mit anderen Qualifikationen zuzuteilen.

In der wissenschaftlichen Fachdiskussion hat sich in den späten 1990er-Jahren eingebürgert, dieses Thema anhand der Frage des „Gegenstandes“ einer Sozialarbeitswissenschaft abzuhandeln. Für die angedeuteten Probleme der Praxis erwies sich allerdings dieser Diskurs als nicht besonders hilfreich.

Näher an den Fragestellungen der Praxis ist die zuletzt bedeutend gewordene Debatte um die Rolle der Diagnostik. Diagnostische Verfahren können m.E. dazu beitragen, dass die FachkollegInnen in ihrer Expertise sicherer werden und dass sie ein klareres Bild von der Spezifik ihres Beitrags zum Unterstützungsprozess bekommen. Voraussetzung dafür ist allerdings das Training eines sorgfältigen Umgangs mit den Instrumenten. Dass das nicht immer leicht ist und eingefahrenen beruflichen Routinen mitunter zuwiderläuft, zeigen die Erfahrungen bei der Implementierung. In diesem Beitrag sollen die Möglichkeiten und Schwierigkeiten anhand von 2 Verfahren dargestellt werden, mit denen die Studierenden an der FH St.Pölten bereits früh in ihrem Studium konfrontiert werden.

Netzwerkinterview und Netzwerkkarte

Die erste größere diagnostische Aufgabe, mit der sich Studierende in St. Pölten konfrontiert sehen, ist die Führung eines Netzwerkinterviews. Mit einer Person ihrer Wahl, die keineswegs Sozialarbeits-KlientIn sein muss, sollen sie eine Netzwerkkarte erstellen. Das Instrument hilft hier gleich, das Interview zu strukturieren. So haben auch StudienanfängerInnen keine Probleme, ein umfangreiches Gespräch über die Runden zu bringen, das bereits einige Merkmale eines professionellen Interviews hat. Die freie Wahl der InterviewpartnerInnen trägt dazu bei, von vornherein einen umfassend-analytischen Blick auf Lebenssituationen von Menschen zu üben, der sich nicht nur an vermeintlichen Defiziten festmacht.

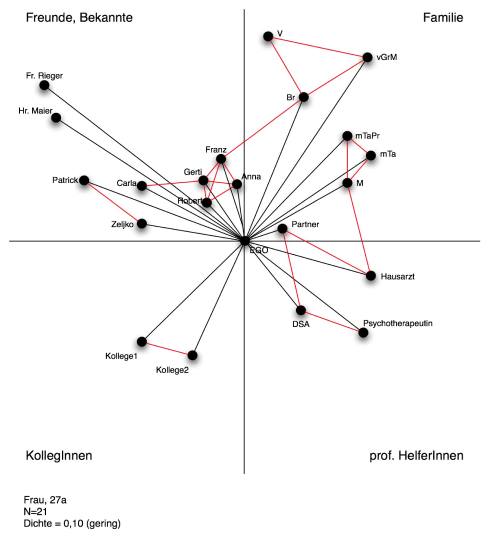

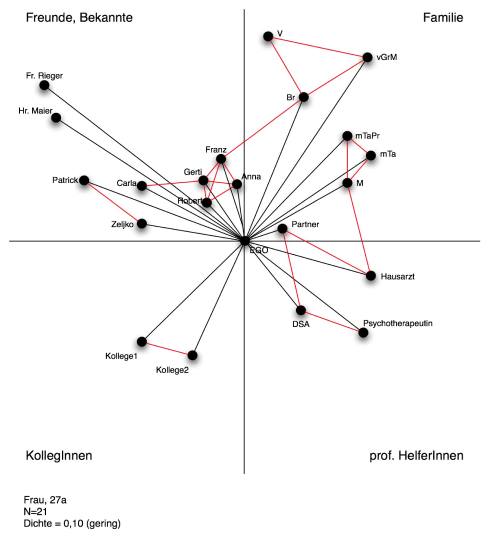

Zur Wahl des Instruments: Wir verwenden ausschließlich eine Netzwerkkarte, die nur zwischen 4 Sektoren unterscheidet. Die Sektoren sind jeweils einem Grundtypus von Beziehungen vorbehalten: familiären, freundschaftlich/nachbarschaftlichen, kollegialen Beziehungen und schließlich den Beziehungen zu professionellen HelferInnen (sh. dazu Abb. 1). Es wird in der Grafik grundsätzlich nicht zwischen „guten“ und „konflikthaften“ Beziehungen unterschieden, nur die Tatsache des sozialen Austausches selbst wird aufgezeichnet und durch die Linie zwischen EGO (der Ankerperson) und dem Symbol für eine andere Person dargestellt. Die Entfernung zwischen den Knoten[1] bzw. die Länge der Kanten[2] symbolisiert die Nähe der Personen zueinander. „Nähe“ ist hier ein Konglomerat aus Intensität und Frequenz der Austauschbeziehung, emotionaler Intensität und subjektiver Bedeutungszuschreibung.

Abbildung 1: Muster Netzwerkkarte

Auf der Standardform der NWK (Netzwerkkarte) zu bestehen, ist didaktisch geboten. Mit dem Zeichnen und der Interpretation der NWK üben die Studierenden einen objektivierenden Zugang zu einem vorfindlichen Lebensfeld ein. Sie müssen lernen, sich der Abstraktion, die jedes diagnostische Verfahren (und jedes professionelle Wissen) beinhaltet, zu bedienen. Sie lernen die nötige Disziplin, die erst eine objektive Interpretation des Ergebnisses – und damit das Erkennen von noch nicht Erkanntem, von Überraschendem – ermöglicht. Weiters macht nur eine konsequente Einhaltung der formalen und inhaltlichen Regeln den Vergleich von Netzwerkkarten möglich. Die stets gleiche Aufteilung und Platzierung der Sektoren (familiäre Beziehungen rechts oben, nachbarschaftlich/freundschaftliche links oben, kollegiale links unten, professionelle Hilfe rechts unten) ermöglicht bereits nach kurzer Einübungszeit eine rasches Erkennen der Grundstruktur eines sozialen Netzes. Diese Vorteile gehen verloren, wenn die Erstellungsregeln nicht so genau genommen werden.

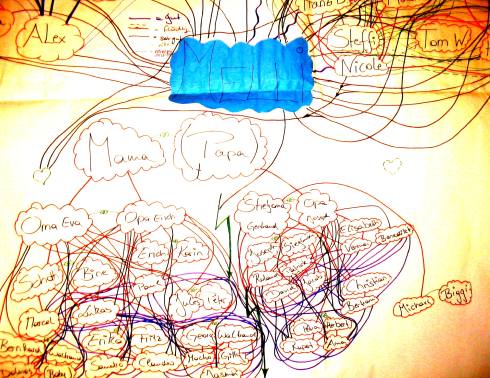

Erfahrungsgemäß neigen Studierende, aber auch so manche LektorInnen, dazu, es mit Regeln nicht so genau zu nehmen. Sie verwenden die Netzwerkkarte als expressives Instrument, lassen eine Fülle von vermeintlichen zusätzlichen Informationen in die Darstellung einfließen oder versuchen sie zu behübschen (ein Beispiel dafür: sh. Abb. 2). Die Sektoreneinteilung wird verändert, Personen werden zu Wolken, Konflikte werden mit Blitzen und harmonische Beziehungen mit Herzerln markiert. Resultat ist eine unübersichtliche, schwer zu interpretierende und jedenfalls kaum vergleichbare grafische Darstellung. Von manchen wird diese Ignoranz gegenüber wohlbegründeten Regeln der Darstellung und Analyse als „kreativ“ schöngeredet. Das ähnelt der absurden Einstellung, ein Musiker dürfe sein Instrument nicht beherrschen, da das seine „Kreativität“ einenge; oder man mache ein Spiel (z.B. Fußball oder ein Brettspiel) „kreativer“, wenn man die Regeln nicht kennt oder sich an sie nicht hält. Das Gegenteil ist der Fall: Erst das regelkonforme Beherrschen des Handwerkszeugs eröffnet die Spielräume für meisterliche Kreativität. Und wer es auf Meisterschaft nicht anlegt, wird immer noch besser bedient sein, wenn er/sie wenigstens die regelkonforme Handhabung des Instruments beherrscht.

Abbildung 2: expressive Netzwerkkarte

Möglicherweise ist das eines der Probleme sozialarbeiterischer Professionalität: Angesichts eines Mangels an klar definierten und einstudierten Regeln und Verfahren wird ein Kult des Ungenauen, letztlich des Beliebigen gepflegt, der professionelle Sorgfalt gleich für bürokratische Abweichung hält. Die Bürokratie ist das Element, das sich alltagspraktisch in den Organisationen Sozialer Arbeit allerdings durchsetzt. Wenn man dieser nicht professionelle Sorgfalt, sondern nur Ungenauigkeit entgegensetzt, ist man auf der Verliererseite. Das kann man dann idealisieren und mit dem Pathos des Widerstands versehen, aber an der marginalisierten Position der Sozialarbeit ändert es nichts.

Wenn wir auf einer korrekten Umsetzung der Regeln für die Erstellung einer Netzwerkkarte bestehen, versuchen wir auch ein Verständnis für das Verhältnis von Theorie und Praxis in einer Profession in prekärer Lage bei den Studierenden durchzusetzen. Sie sollen lernen, dass sich Theorie und professionsbezogene Wissenschaft auch in Verfahren und definierten Vorgehensweisen niederschlägt. Dass das Erlernen des Handwerks das Beherrschen dieser Werkzeuge einschließt, und dass es keineswegs darum geht, die Werkzeuge stets neu zu erfinden. Ihre Modifikation und Verbesserung setzt voraus, dass man sie zuerst einmal beherrscht, ihr Potenzial (und ihre Grenzen) kennengelernt hat.

Möglicherweise ist das größte Hindernis bei der Etablierung der Sozialen Arbeit als Profession nicht die Ignoranz der „anderen“, sondern der anscheinend tief verwurzelte Zweifel der Studierenden und PraktikerInnen an der Sozialarbeit als Handwerk. Gerade was den Kern der Arbeit betrifft, die Einschätzung der Lebenslage der KlientInnen und die Entscheidung über Intervention und Nicht-Intervention, herrscht Misstrauen gegen jede Form von professionellen (und damit objektivierten) Regeln, also der Anwendung von akkumuliertem Wissen. Während die Bürokratie der Trägerorganisationen i.d.R. ihre Wünsche durchsetzt, bleibt wissensgestützte professionelle Genauigkeit oft auf der Strecke.

In den Netzwerkinterviews sind die Studierenden aufgerufen, das Instrument der Netzwerkkarte mit den Interviewten gemeinsam zu verwenden. Die Interviewerin hält den Stift und legt das Blatt gut einsehbar auf den Tisch. Sie erklärt die 4 Sektoren und lässt dann die Interviewten die Personen ihres sozialen Netzes aufzählen. Immer wieder wird nachgefragt: „Wohin soll ich das zeichnen?“ „Ist diese Person näher als jene oder weiter entfernt?“. Was unter „Nähe“ zu verstehen ist, muss nicht genauer erläutert werden. Die Metapher vom „Nahestehen“ umfasst für die Interviewten i.d.R. genau jenes Bündel an Merkmalen, das wir oben genannt haben. Hilfe bei der Zuordnung benötigen die Interviewten in einigen Fällen aber doch:

- Personen, mit denen die Interviewten in Konflikt stehen, werden von ihnen gerne recht entfernt positioniert, manchmal überhaupt verschwiegen. Hier muss, um die Grafik nicht zu verfälschen, korrigierend eingegriffen werden. Hochfrequente intensive Austauschbeziehungen sind, auch wenn die damit verbundenen Gefühle zwar stark, aber negativ sind, jedenfalls nahe an der Ankerperson zu zeichnen. Hier ist zu erwähnen, dass die Netzwerkgrafik nicht eine Kartographierung von aktueller Unterstützung, sondern von Austauschbeziehungen in ihrer ganzen Ambivalenz und damit auch in ihrer Potenzialität ist. Man geht davon aus, dass alle Austauschbeziehungen sowohl Aspekte von Hilfe, als auch von Belastung haben. Die Ambivalenz von Hilfe und Kontrolle, die üblicherweise der Sozialarbeit zugeschrieben wird, ist eben nicht nur ein Aspekt professioneller Beziehungen, sondern von menschlichen Beziehungen überhaupt. Die Studierenden lernen so, Ambivalenz vorerst einmal auszuhalten und nicht vorschnell zu urteilen.

- Interviewte neigen dazu, Personen, mit denen die Austauschbeziehungen stillgelegt sind, gar nicht zu erwähnen. Häufig sind es z.B. die Väter, die ohne Nachfrage der Interviewer in der NWK gar nicht aufscheinen würden. Zum Interview gehören daher Nachfragen: „Und haben Sie nicht auch einen Vater (Onkel / Tanten / Großeltern etc.)?“; „Gab es Freunde, mit denen Sie jetzt keinen Kontakt mehr haben?“. Das Verschweigen solcher Beziehungen scheint meist auf extrem unausgeglichenen „Konten“[3] zu beruhen, wobei beide Varianten zum gleichen Ergebnis führen: Entweder hat die andere Person Schuld auf sich geladen, weshalb man mit ihr nichts mehr zu tun haben will, oder die Ankerperson hat selbst Unterstützung und Geduld einer Person überbeansprucht und will aus Scham oder Furcht vor Zurückweisung den Kontakt nicht wieder aufnehmen. In beiden Fällen kann möglicherweise mit geschickten Netzwerkinterventionen wieder ein Unterstützungspotenzial aktiviert werden. Den „Kompromiss“, zwar den Knoten für die Person einzuzeichnen, aber eben keine Linie zur Ankerperson zu ziehen, akzeptieren die Interviewten üblicherweise.

- Gelegentlich fordern die Interviewten das Einzeichnen von Haustieren (besonders beliebt sind Hunde) und betonen, dass diese wichtige „Vertrauenspersonen“, „das Wichtigste im Leben“ sind. Hier sind die Studierenden dazu zu ermutigen, sich als ExpertInnen für das Instrument zu verstehen und darauf hinzuweisen, dass es um die sozialen – also zwischenmenschlichen – Kontakte geht und das auf die Bedeutung des Tieres zwar in der Beschreibung bzw. Analyse eingegangen wird, nicht aber im Visualisierungsinstrument, da damit Ergebnisse verfälscht werden würden. Ähnliches gilt für das gelegentliche Problem, dass Persönlichkeiten in der Netzwerkkarte genannt werden wollen, mit denen keinerlei persönlicher (weder direkt noch indirekter) Kontakt bestand oder besteht. Dazu zählen Schriftsteller, deren Werke die Identitätsentwicklung der Ankerperson beeinflussten, aber auch namhafte Personen, die für das berufliche Selbstverständnis von Relevanz waren und sind[4].

- Nachzufragen ist auch nach sogenannten schwachen Beziehungen. Das sind niederfrequente Beziehungen, die nicht durch besondere Intensität gekennzeichnet sind. Die Netzwerke dieser Personen überschneiden sich kaum mit dem Netz der Ankerperson. Eben deswegen können sie originelle Hilfen bieten, die im Milieu der Ankerperson nicht zugänglich wären. Um diese schwachen Beziehungen zu erfassen, bedarf es i.d.R. auch der Nachfrage.

Mit dem Instrument der Netzwerkkarte erleben sich die Studierenden erstmals als professionelle InterviewerInnen. Die Regeln leiten Sie durch das Gespräch, das sie selbst – im Wortsinne – führen müssen. Die eigentliche Herausforderung folgt allerdings erst, wenn das Gespräch beendet, die Netzwerkkarte fertiggezeichnet ist. Den Studierenden wird dann nämlich eine Distanzierung abverlangt, die Voraussetzung für eine fachgerechte Deutung ist. Distanzierung, das heißt vorerst, all die Geschichten und Geschichterln einzuklammern, die man beim Interview gehört hat. Distanzierung heißt auch, die eigenen rasch vorgenommenen inhaltlichen und emotionalen Bewertungen beiseitezuschieben. Distanzierung heißt, sich nun ausschließlich auf das zu konzentrieren, was die Grafik zeigt.

Wir finden hier den Kern einer wissenschaftlich gestützten, reflektierten Praxis: die Fähigkeit, zwischen Nähe/Involviertheit und dem nüchternen Blick von außen zu wechseln; die Fähigkeit, zum Zwecke des Erkenntnisgewinns den Blick zu konzentrieren; die Bereitschaft, sich von Verfahren der Diagnostik überraschen zu lassen und eigene spontane Einschätzungen zu revidieren.

In den Dialog mit dem Fall tritt nun etwas Drittes ein. Die Einschätzung ist nicht mehr nur eine Sache zwischen KlientIn und SozialarbeiterIn, sondern eine zwischen den beiden und dem Verfahren. Die Fachkräfte wechseln die Position, sie sind dann „AgentInnen“ des Verfahrens und des in ihm verdichtet enthaltenen kumulierten Wissens. Während der Auswertung sind sie WissenschafterInnen: sie sehen kurzfristig von ihrem Handlungsdruck ab, orientieren sich am objektiv Sichtbaren.

Der erste Schritt ist noch relativ leicht: Die InterviewerInnen zählen die Knoten ab und ermitteln so die Netzwerkgröße. Mithilfe einer Formel ermitteln sie die Netzwerkdichte[5]. Im zweiten Schritt werden dann allein die Grafik und die Information über Geschlecht und Alter der Ankerperson als Informationen herangezogen, um zu einer Einschätzung zu kommen. Alle anderen Informationen, die im Zuge des Interviews oder einer früheren Beschäftigung mit dem Fall bekannt geworden sind, werden eingeklammert.

Im Seminar kann man diese Haltung unterstützen, indem die Auswertung und erste Interpretation durch andere Studierende erfolgt. Die InterviewerInnen stehen nicht zur Verfügung, um ergänzende Informationen zu geben. Die InterpretInnen sind so ganz auf sich allein gestellt und gezwungen, sich anhand der Grafik ein Bild zu machen.

Maßstab für die Beurteilung ist vorerst das Erwartbare: Welches soziale Netzwerk lässt sich (wie in unserem Beispiel von Abb. 1) bei einer 27-jährigen Frau im Österreich des beginnenden 21. Jahrhunderts erwarten? Noch vor der Interpretation der Grafik wird so das eigene Vorwissen abgeklärt, werden Normalitätsstandards verhandelt. Die Frage nach der Normalität ist nicht deshalb relevant, weil Sozialarbeit über „normale“ Lebensentwürfe zu wachen hätte. Das hat sie, zumindest auf Basis ihres eigenen professionellen Selbstverständnisses, nicht. Trotzdem ist das Erkennen der Differenz einer vorfindlichen Lebenssituation zu einer erwartbaren, „normalen“ Lebenssituation für sie stets wichtig. Wichtig, um einen alternativen Lebensentwurf als solchen überhaupt erkennen zu können; wichtig, um eine mögliche Diskrepanz zwischen Lebensentwürfen der KlientInnen und Lebensrealität erkennen und thematisieren zu können (denn auch die KlientInnen haben Normalitätsvorstellungen); wichtig, um Auffälligkeiten des sozialen Netzes der KlientInnen erkennen zu können.

Im zweiten Schritt wird das vorfindliche Netz mit dem erwartbaren verglichen. In unserem Beispiel ist auf den ersten Blick alles da, was so zu erwarten war. Aufrechte familiäre Beziehungen, FreundInnen, sogar KollegInnen. Eine eher geringe Netzwerkgröße (erwartbar wäre bei gut sozial eingebundenen Personen dieses Alters eher eine Netzwerkgröße von ca. 40 oder mehr), vor allem aber die geringe Dichte für diese Netzwerkgröße[6] machen stutzig.

Sieht man sich die NWK im Detail an, gibt es einige Auffälligkeiten im Vergleich zum Erwartbaren. Da ist zuerst die Nicht-Beziehung zum Vater – ein häufiges Merkmal in den NWKs von KlientInnen der Sozialen Arbeit. Noch auffälliger (und auch seltener), ist die Isolation des Partners, der weder zur Familie der Ankerperson, noch zu deren FreundInnen/Bekannten in Austauschbeziehungen steht. Die dritte Auffälligkeit ist die Präsenz einer Sozialarbeiterin im Netz.

Die Betrachtung der Grafik wirft einige Fragen auf, für eine erste Interpretation müssen die Studierenden aber auf eine Beantwortng dieser Fragen verzichten. Sie sollen zuerst anhand des Bildes zu einer Einschätzung gelangen, die Stärken und Schwächen des vorfindlichen Netzes benennen können. In diesem Fall: Stärken sind das Vorhandensein von sowohl familiären, als auch freundschaftlichen Beziehungen, sogar von KollegInnen. Weiters die Existenz von zumindest 2 Clustern im FreundInnen-Sektor und die geringe Vernetzung zwischen den Sektoren. Die Abhängigkeit der Ankerperson ist nicht sehr groß, trotzdem gibt es eine Reihe von AnsprechpartnerInnen, die beratend und/oder unterstützend sein können. Schwächen sind die ungeklärte bzw. abgebrochene Beziehung zum Vater, vor allem aber die Isolation des Partners. Die Studierenden erhalten nun den Auftrag, einen ersten Vorschlag für eine Verbesserung des Netzwerks bzw. für netzwerkbezogene Interventionen zu machen. Ein SOLL-Netzwerk würde den Partner in Kontakt mit der Familie sehen und mit einem Teil der FreundInnen/Bekannten. Der Vater würde vielleicht nicht näher rücken, aber es gebe zumindest einen Kontakt zu ihm.

Erst jetzt erhalten die InterpretInnen die Gelegenheit, mit der Fallbringerin bzw. dem Fallbringer zu sprechen. Sie sollen zuerst ihre Analyse der NWK vorstellen, dann können sie Fragen stellen oder der Interviewerin die Gelegenheit zu illustrierenden Erzählungen geben.

Die Studierenden neigen dazu, die Anweisungen für den Ablauf des Interpretationsprozesses zu unterlaufen. Statt auf der Basis der Datenlage zu einer Einschätzung zu kommen, stellen sie voreilig Kausalhypothesen auf, die ihrer Meinung nach das So-Sein des Netzes erklären können. Die Neigung zu frühzeitigen Kausalhypothesen („wahrscheinlich war der Vater gewalttätig“, „wahrscheinlich kennt sie ihren Partner erst seit kurzem“, etc.) zeigt sich nicht nur bei der Arbeit mit der NWK, sondern ist bei vielen Studierenden der Sozialarbeit eine Strategie, um Irritationen rasch zu beiseiteschieben zu können. Solche frühe Kausalhypothesen sind gefährlich: Sie behindern das Verstehen und sind für die einzuschlagende Interventionsstrategie von fragwürdigem Wert. Für die ist allemal wichtiger, was IST (und was sein kann), als was vielleicht einmal WAR. Soziale Diagnostik ist weniger an Ursachen orientiert, als an der Analyse der derzeitigen Situation und der Möglichkeiten zu ihrer Veränderung.

Am Beispiel des Vaters: Möglicherweise gab es ja Verletzungen, hat der Vater früher Schuld auf sich geladen. Trotzdem wird die Ankerperson (auch aus Gründen ihrer Identitätskonstruktion) ein Verhältnis zu dieser Person, deren Gene sie in sich trägt und die Teil ihrer Geschichte ist, finden müssen. Die frühere Schuld des Vaters (wenn es denn eine gibt) ist nicht notwendigerweise ein Hindernis für künftige Kontakte, ja sogar für künftige Hilfe. All das kann in der Beratung thematisiert werden, wenn man denn nicht wegen einer frühen Kausalhypothese diese Chance gleich wieder beiseiteschiebt, verleugnet.

Gelingt es den Studierenden nicht, schnelle Kausalhypothesen zu bilden, so überschütten sie die FallbringerInnen voreilig mit Fragen. Die objektivierte Kraft der Grafik wird dann in Geschichten und Geschichterln aufgelöst. Die FallbringerInnen müssen „erklären“, wie es zu diesem Netz kam. Auch hier besteht die Gefahr, dass sich das, was vorerst zwar vielleicht unerklärlich, aber augenscheinlich war, durch „Erklärungen“ verflüchtigt. Eine mögliche Interventionsperspektive löst sich dann wieder auf und verschwindet in der erzählten Unausweichlichkeit der Lebenssituation der KlientInnen.

Was zu lernen ist, ist das Durchhalten der objektiven Sicht und das Beharren auf den Schlussfolgerungen, die sich daraus ergeben. Die Reparatur der Beziehung zum Vater IST ein Thema, gleichgültig, ob der Beziehungsabbruch verständlich erscheint. Die Aufhebung der Isolation des Partners steht auf der Tagesordnung, auch wenn es verständlich ist, dass er bisher den Verwandten der Ankerperson aus dem Weg gegangen ist.

Es ist nicht weniger als das Aushalten von Ambivalenz, was hier zu lernen ist. Eine zentrale Fähigkeit, ohne die gute Sozialarbeit nicht gedacht und praktiziert werden kann. Man VERSTEHT, wie die KlientInnen in diese Situation kommen konnten, trotzdem orientiert man auf Veränderung. Man VERSTEHT, dass Veränderung schwierig ist, wird auf diese Perspektive aber nicht verzichten können. Man VERSTEHT die Sichtweise der KlientInnen, hat aber auch eine eigene und ist bereit, zu sagen, was man sieht. Man lässt sich nicht wegschwatzen, was man sieht, wofür es Evidenz gibt.

Im Seminar dient das Bestehen auf der strengen Form der Bearbeitung der Netzwerkkarte dem Erlernen dieser zentralen professionellen Fertigkeiten. Die Form sei hier noch einmal zusammengefasst und rekapituliert:

- Die Studierenden erhalten die Aufgabe, ein Netzwerkinterview mit einer Person ihrer Wahl zu führen. Dabei wird eine NWK nach den Vorgaben erstellt. „Kreative“ Gestaltung wird dezidiert ausgeschlossen. Sie machen die ersten Auswertungsschritte, indem sie Netzwerkgröße und Netzwerkdichte bestimmen. Auf der Grafik wird Geschlecht und Alter der interviewten Person vermerkt.

- Die Grafik wird im Seminar 2 anderen Studierenden (InterpretInnen) ohne weitere Informationen vorgelegt.

- Die InterpretInnen überlegen zuerst, welche Gestalt des Netzwerks für eine Person dieses Geschlechts und Alters erwartbar wäre.

- Die InterpretatorInnen beschäftigen sich dann mit der vorliegenden NWK und beurteilen sie. Sie sind angewiesen, auf die Entwicklung von Kausalhypothesen zu verzichten.

- Die Charakteristika des Netzes werden aufgelistet, und zwar sowohl das Erwartbare / die Stärken, als auch die Abweichungen / Auffälligkeiten.

- Die InterpretInnen entwerfen eine Skizze für netzwerkbezogene Interventionen: Wie müsste das Netz verbessert werden, um gut funktionieren zu können.

- Die Fallbringerin bzw. der Fallbringer tritt nun in Kontakt zu den InterpretInnen, ihr/ihm werden die Ergebnisse der Analyse vorgetragen.

- Jetzt besteht die Möglichkeit für die FallbringerInnen, Stellung zu nehmen und/oder ergänzende Informationen zu geben.

- Die InterpretInnen beharren auf ihrer Interpretation und diskutieren mit den FallbringerInnen, wie angesichts der ergänzenden Informationen (Geschichten und Geschichterln) eine Strategie zur Verbesserung des Netzes angelegt werden könnte.

- In der Seminargruppe berichten die Studierenden über Interpretation und Gespräche. Nachjustierung, ergänzende Hinweise durch die Lektorin.

Für die Interpretation müssen die Studierenden auf Wissen über funktionierende Netzwerke zurückgreifen können. Daher wird der Übung eine kleine Einführung in Netzwerktheorie vorauszugehen haben. Diese hier auszuführen, ist aus Platzgründen leider nicht möglich.

Ich habe nun skizziert, wie im Sozialarbeitsstudium mit Hilfe eines diagnostischen Instruments zentrale Elemente des professionellen Habitus trainiert werden können. Das Bestehen auf eine stringente Einhaltung der Regeln des Verfahrens und der Regeln der Bearbeitung ist Voraussetzung für das Gelingen der Übung.

Biographisches Interview und Zeitbalken

In ähnlicher Weise gilt das für das zweite mächtige Instrument der sozialen Diagnostik, den biographischen Zeitbalken. Da Grundlegendes zum Umgang mit diagnostischen Verfahren im Studium der Sozialarbeit bereits am Beispiel der Netzwerkkarte ausgeführt wurde, kann dieses Instrument kompakter vorgestellt werden.

Meist bruchstückhafte biographische Erzählungen sind Bestandteil der meisten Beratungsprozesse. Daten zur Biographie der KlientInnen erreichen SozialarbeiterInnen auch über Vorakte, Berichte und Erzählungen anderer HelferInnen und Angehöriger. I.d.R. werden diese selektiven Berichte herangezogen, um Lebens- und Problemverläufe zu rekonstruieren und um kausale „Erklärungen“ der gegenwärtigen Situation zu generieren.

Biographische Verfahren sind Bestandteil einer sozialpädagogischen Diagnostik, wie sie von den Vertretern der hermeneutisch orientierten Schule propagiert wird (exemplarisch: Schütze 1983, Loch/Schulze 2002). In deren Blickpunkt steht die biographische Erzählung der KlientInnen, ihre Sinnkonstruktion. Konsequenterweise wird nahezu ausschließlich mit narrativen Interviews gearbeitet.

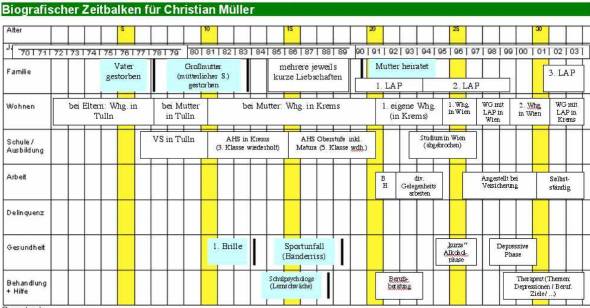

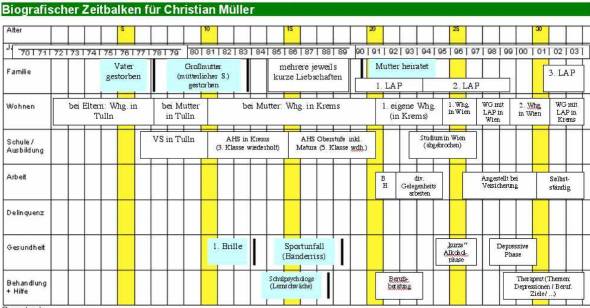

Das biographische Interview anhand des Zeitbalkens hat einen anderen Fokus, orientiert auf die Realbiographie mehr als auf die Biographiekonstruktion durch die Erzählung. Um den Zeitbalken in seinen Dimensionen (Familie, Wohnen, Bildungskarriere, Arbeit, Delinquenz, Gesundheit, Behandlung und Hilfe) füllen zu können (ein Beispiel zeigt Abb. 3), reicht das narrative Interview nicht aus. Anhand der Grafik sind immer wieder Nachfragen erforderlich, vor allem nach der genauen zeitlichen Situierung von biographischen Ereignissen. Nicht selten müssen die Interviewten selbst dann Dokumente zu Rate ziehen, um einen Ablauf zu rekonstruieren und eine genauere Verortung vorzunehmen. Im Gespräch selbst wird daher bereits eine – sanfte – Konfrontation der erzählten Biographie mit der Plausibilität eines aufgezeichneten Ablaufs vorgenommen.

Abbildung 3: Biographischer Zeitbalken Christian Müller

Studierende können auch hier ihre InterviewpartnerInnen frei wählen. Viele nutzen die Gelegenheit, um nahe Verwandte (Eltern, Großeltern etc.) über ihr Leben zu befragen. Die Zwänge des Instruments, vor allem die Notwendigkeit, den Beginn und das Ende von Lebensabschnitten, einzelne Ereignisse genau auf der Zeitachse zu positionieren, strukturieren das Gespräch, das durch einen Wechsel von Erzählungen und dem Suchen nach Positionierung und Evidenz gekennzeichnet ist. Insofern ähnelt es einem sozialarbeiterischen Beratungsgespräch, das ja auch neben den Äußerungen subjektiver Sichten der KlientInnen die „hard facts“ zum Gegenstand haben muss.

Im Kontext von dem, was Studierende unter „Beziehung“ verstehen, also dem lebendigen Gespräch in der face-to-face Situation, in dem günstigenfalls auch „Verständnis“ und „Sympathie“ entstehen, fällt es Studierenden schwer, gleichzeitig ihre Rolle als ForscherInnen durchzuhalten. Die Zwänge des Instruments erleichtern das zwar, oft aber unterbleiben notwendige Nachfragen. So wird zum Beispiel der Auszug oder das Hinzukommen eines Mitbewohners selten als bedeutsame Veränderung der Wohnsituation registriert, wenn die InterviewpartnerInnen nicht selbst auf der Markierung dieser Veränderung beharren.

Deutlicher zeigen sich die Schwierigkeiten bei der Einnahme einer forschenden und analytischen Position bei der Interpretation des Zeitbalkens. Viele Studierende wiederholen bei ihrer schriftlichen Interpretation bloß das ohnehin Offensichtliche bzw. ergänzen es durch ein Referieren von erklärenden Erzählungen der InterviewpartnerInnen. Auch hier ergibt sich das Problem, dass die Studierenden die Geschichten der Interviewten übernehmen, um Irritationen rasch beiseitezuräumen. Gelingt das nicht, greifen sie auf (mitunter hanebüchene) Kausalhypothesen zurück (im Beispiel: „die Schulprobleme in der 3. Klasse sind wahrscheinlich auf den Tod des Vaters zurückzuführen“). Das Bedürfnis, alles zu „verstehen“, genauer: das Offensichtliche möglichst rasch wegzuerklären, scheint sehr groß zu sein. Viele Studierende bemühen sich, möglichst keine unerklärten Leerstellen offenzulassen.

Soll das biographische Interview anhand des Zeitbalkens, das für Studierende sehr attraktiv ist, zur Entwicklung eines professionellen Habitus beitragen, bedarf es der Bereitschaft der LektorInnen zur „Ent-Täuschung“ der Studierenden: Das vermeintliche „Verstehen“ muss angezweifelt werden, alternative Deutungen sollten angeboten werden. Der Ablauf der Bearbeitung im Seminar kann gleich erfolgen, wie bei der Netzwerkkarte. Allerdings ist ein noch größeres Engagement der LektorInnen gefordert. Biographische „Normalverläufe“ sind den Studierenden weniger präsent als „normale“ soziale Netze. Vor der Interpretation der Zeitbalken ist daher am Beispiel von Geburtskohorten zu diskutieren, was denn nun eine erwartbare Biographie sein könnte, was also sowohl für die InterpretInnen als auch für die Interviewten die Normalitätsfolie sein könnte, vor der die Einschätzung der Biographie stattfindet[7].

Der objektive Blick auf den Zeitbalken (Identifizierung der erwartbaren und nicht erwartbaren Umbrüche, Wiederholung von Lebenssituationen, derzeitige Situation im Vergleich zur bisherigen Biographie) müsste auch durch LektorInnen exemplarisch vorgeführt werden. Der Mehrheit der Studierenden gelingt es dann, in einem zweiten Interpretationsversuch die analytische Position einzunehmen.

Der professionelle Blick

Professionelle Sozialarbeit zu betreiben, das erfordert nicht nur die Kenntnis von möglichen Unterstützungsprogrammen für KlientInnen, von methodischen Grundformen und der Dynamik marginalisierter Lebenswelten. Professionalität zeigt sich in der Fähigkeit, zwischen der forschenden Position und der empathischen Kommunikation mit den KlientInnen felxibel wechseln zu können. Das größte Hindernis dafür ist die dem Alltagshabitus eigene Neigung, Widersprüche, kognitive Dissonanzen schnell über verfrühte Einschätzungen und Kausalhypothesen oberflächlich zu bereinigen. So sehr die Studierenden ermutigt werden sollen, ihren Alltagsverstand zu benutzen und zu trainieren, so wichtig ist es, sie in der verlangsamenden Technik disziplinierten Forschens und Abwägens zu unterweisen. Diagnostische Verfahren wie die hier beispielhaft vorgestellten sind dafür sehr gut geeignet. Vor allem ist es die Verbindung von wissenschaftlich generiertem Wissen, das in die Form und die Interpretationsregeln der Verfahren Eingang gefunden hat, mit der Erfahrung des Falls, der Persönlichkeit der KlientInnen und der (auch emotionalen) Dynamik der Interviewsituation, die herausfordernd sind.

Erfahrenen SozialarbeiterInnen fällt es i.d.R. leichter als Studierenden, mit den Anforderungen der Verfahren umzugehen. Sie können bereits mehr „Abgeklärtheit“ einbringen und werden von den Geschichten und den Geschichterln der KlientInnen nicht mehr so stark beeindruckt, dass sie bereit wären, die distanzierte Betrachtung der Realsituation hintanzustellen. Insofern ist den Front-Line-SozialarbeiterInnen ein recht gutes Zeugnis auszustellen. Ihnen gelingt es meist rasch, das Potenzial von theoriegeleiteten diagnostischen Verfahren für sich zu erschließen.

Für die Studierenden stellen die beschriebenen Aufgaben eine beträchtliche Herausforderung dar. Sie bereits am Beginn des Studiums damit zu konfrontieren, ist u.E. ein Beitrag zur Entwicklung des professionellen Blicks. Die Naivität des Alltagsblicks und der meist „helfenden“ Motivation für das Studium wird hier auf eine erste Probe gestellt. So schwierig die Aufgaben sein mögen, so ertragreich sind sie und so nachhaltig kann ihre Wirkung sein. Die LektorInnen benötigen allerdings die Bereitschaft, auf der Einhaltung von Regeln zu bestehen und sich nicht von vermeintlicher „Kreativität“ oder emotional getöntem „Verstehen“ von stringentem Verfolgen der Lernziele abhalten zu lassen. Das kann zwar kurzfristig schlechtere Ergebnisse in der studentischen Lehrveranstaltungsbewertung zur Folge haben (jedeR liebt es mehr, bestätigt statt in Frage gestellt zu werden), aber die Mühe lohnt sich.

Literatur

Bardmann, Theodor M. (2001): Eigenschaftslosigkeit als Eigenschaft. Soziale Arbeit im Lichte der Kybernetik des Heinz von Foerster. In: Das gepfefferte Ferkel. Online-Journal für systemisches Denken und Handeln November 2001: http://www.ibs-networld.de/ferkel/von-foerster-05.shtml am 8.3.2002.

Kleve, Heiko (2000): Die Sozialarbeit ohne Eigenschaften. Fragmente einer postmodernen Professions- und Wissenschaftstheorie Sozialer Arbeit. Freiburg im Breisgau.

Loch, Ulrike / Schulze, Heidrun (2002): Biografische Fallrekonstruktion im handlungstheoretischen Kontext der Sozialen Arbeit. In: Thole, Werner (Hg.): Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch. Opladen. S. 559-576.

Pantucek, Peter (2005): Soziale Diagnostik. Verfahren für die Praxis Sozialer Arbeit. Wien und Köln.

Schütze, F. (1983): Biographieforschung und narratives Interview. In: Neue Praxis Heft 3. S. 283-293.

[1] „Knoten“ ist in der Theorie der Social Networks die Bezeichnung für die kommunizierenden Elemente, in unserem Fall sind das jeweils Personen.

[2] „Kante“ ist in der Theorie der Social Networks die Bezeichnung für die dargestellte Kommunikation, in der Regel durch eine Linie, die zwei Knoten verbindet. In unserem Fall stellt eine Kante eine soziale Austauschbeziehung dar. Kanten können Vektoren, also gerichtet sein, sie werden dann mit einem Pfeil versehen. Für die NWK wird von einer für menschliche Beziehungen typischen gegenseitigen Beeinflussung ausgegangen und auf die Vektordarstellung verzichtet.

[3] Unter „Konto“ verstehen wir hier – vereinfacht gesprochen – die Summe von Geben und Nehmen in einer Beziehung. Solche Konten sind selten ausgeglichen, eben deshalb kann die Beziehung weitergehen, bleiben die Personen einander verpflichtet. Die extreme Unausgeglichenheit kann allerdings Beziehungen ebenfalls zum Stillstand bringen. Die „Kontoführung“ erfolgt i.d.R. individuell und subjektiv, also können die beteiligten Personen sehr unterschiedliche Auffassungen vom „Kontostand“ haben.

[4] In einem Interview mit einem Supervisor bestand dieser darauf, dass Freud, Aristoteles aber auch die Romanfigur Oblomov genannt werden.

[5] sh. dazu genauer Pantuček 2005:141-150

[6] Je größer ein personzentriertes Netzwerk ist, umso geringer ist die erwartbare Dichte. Für die Netzwerkgröße 21 wie im vorliegenden Fall ist eine Dichte von 0,10 ziemlich gering. Für ein Netzwerk mit der Größe 40 wäre diese Dichte eher hoch.

[7] Angedeutet wird der Interpretationsprozess in Pantucek 2005.

|