Texte

Soziale Diagnostik in der Klinischen Sozialarbeit.

- Details

- Erstellt am Sonntag, 14. März 2010 09:04

Beitrag, erschienen in "Klinische Sozialarbeit. Zeitschrift für psychosoziale Praxis und Forschung", 2. Jgg., Heft 2/2006.

Diagnostizieren, das hatte in der Sozialarbeit lange Zeit keinen guten Ruf. Eine „sozialpädagogische Diagnose“, ausgerichtet an der biografischen Methode und aufgerüstet mit hermeneutischer Methodik beherrschte das Feld, zumindest das Feld des veröffentlichten Diskurses zum Thema. Erst in den letzten Jahren wurden zusehends auch andere Formen von Diagnostik für die Soziale Arbeit publiziert. Die Ablehnung von nachvollziehbaren und standardisierten Verfahren bleibt aber weiterhin spürbar.

Im Zuge einer gewünschten Professionalisierung der Sozialen Arbeit und ihrer besseren Positionierung in der Zusammenarbeit mit anderen Experten wird sie jedoch nicht umhin kommen, sich zumindest einiger der Wege, wie sie zu Situationseinschätzungen kommt, bewusster zu werden. Dazu gehört wohl auch die Beschreibung von Verfahren der Situationsabbildung und Situationseinschätzung. Diese Verfahren können grundsätzlich standardisiert werden, d.h. es kann ihr Ablauf beschrieben und es können Bedingungen dafür genannt werden, wie sie kunstgerecht anzuwenden seien.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Eine Soziale Diagnostik, die den Charakter der Sozialarbeit als dialogische Profession aushebelt, wäre kontraproduktiv. Die Sicht der KlientInnen von ihrer Situation, deren Eigendiagnose, muss weiterhin pragmatischer Ausgangspunkt von Beratungsstrategien bleiben. Und die Fantasie, dass es ein zentrales Verfahren, sozusagen das ultimative Verfahren, geben könnte, das dann „die“ Diagnose für die Soziale Arbeit darstellte, ist nicht nur unerfreulich, sondern auch unrealistisch. Wir haben also von einer Vielfalt an möglichen diagnostischen Verfahren auszugehen. Diese Vielfalt relativiert gleichzeitig das Gewicht der einzelnen Verfahren: Keines ist alleine geeignet, die Komplexität des Falles abzubilden, und keines erspart weitergehende Überlegungen oder gar den Dialog mit den KlientInnen, die Verhandlungen mit den Fallbeteiligten über das, was zu tun ist.

Soziale Beratung als Interventionsform der Sozialarbeit bietet den Klienten einerseits Informationen (juristische, medizinische, soziale Informationen – Informationen über die Bedingungsstrukturen für ihre Versuche, das eigene Alltagsleben in den Griff zu bekommen), andererseits wird mit ihnen an ihrer eigenen Sicht der Dinge, an ihrer Eigendiagnose, gearbeitet. Diagnostische Verfahren können klientenzentriert sein, d.h. sie können ein Werkzeug für die Klienten sein, um ihre Sicht auf ihre Handlungsmöglichkeiten zu schärfen. Andere Verfahren wiederum dienen in erster Linie den Fachkräften, um sich ein eigenes differenziertes und pointiertes Bild zu verschaffen.

Indem wir uns mit der Frage beschäftigen, wie eine systematische Diagnostik in der Sozialen Arbeit aussehen könnte, arbeiten wir auch an der Klärung des Bildes von Sozialarbeit selbst, an der Schärfung ihres Profils und an der Entwicklung ihres Potenzials als eine wissenschaftlich gestützte Profession. Jedes einzelne Verfahren, vor allem, wenn man versucht es genau zu beschreiben und die Interpretationsmöglichkeiten gleichermaßen einzuschränken (nicht zu überdehnen) und zu erschließen, verweist auf eine Eigenheit, eine Charakteristik professioneller Situationseinschätzung, Entscheidungsfindung und Interventionsplanung.

Zu klären ist auch das Verhältnis von tendenziell zu standardisierender sozialer Diagnostik und „Verstehen“, also einem dialogischen und hermeneutischen Zugang zu Fällen und Klienten. Schließlich propagieren die Vertreter einer „sozialpädagogischen Diagnostik“ hermeneutische Verfahren als Königsweg, und begründen ihre Ablehnung anderer Verfahren mit der Befürchtung, dass der Sozialarbeit ihr klienten- und verstehensorientierter professioneller Kern abhanden kommen könnte.

Dem wäre zuallererst entgegenzuhalten, dass die bisherige Orientierung auf unstandardisierte und verstehende Verfahren nicht dazu geführt hat, dass die Beliebigkeit der Interventionsplanung und ihre Schwachstellen – vor allem die mangelnde Nachvollziehbarkeit – beseitigt werden konnten. Die alleinige Ausrichtung auf hermeneutische Zugänge scheint die Praktiker zu überfordern und kann selten in einer methodisch einigermaßen sauberen Form angewandt werden.

Die Verwendung standardisierter (hier: beschriebener und beschreibbarer) Verfahren zur Falleinschätzung kann und soll die basale Logik sozialarbeiterischer Fallbearbeitung nicht außer Kraft setzen. Das heißt vor allem, dass sie den notwendig dialogischen Charakter der Arbeit mit den Klienten nicht suspendieren, sondern unterstützen müssen. Die Ergebnisse der Diagnose bleiben auch Momentaufnahmen, sind im Laufe der Zeit zu überprüfen oder auch wieder zu verwerfen. Sie kleben nicht am Klienten wie ein Etikett, sie dienen der Analyse einer Situation, in der sich die Person befindet, nicht einer Einschätzung der Person. Viele Vorbehalte gegen Diagnostik in der Sozialarbeit nähren sich aus dem Missverständnis, dass dadurch Personen verunglimpft würden. Dies wäre allerdings nur der Fall, wenn und insoweit es sich um eine Personendiagnostik handeln würde, aus der dann umstandslos auch Prognosen abgeleitet würden, die den Klienten den Zugang zu Lebenschancen absprechen.

Es scheint praktisch zwei gravierende Probleme bei sozialarbeiterischer Situationseinschätzung zu geben, Beide sind der Komplexität des Felds und dem grundsätzlich offenen Fokus, der vermeintlichen „Allzuständigkeit“ der Sozialarbeit geschuldet.

Das erste Problem ist die nötige Gewinnung einen differenzierten und die Komplexität der Situation erfassenden Blicks auf die Situation. Hier besteht die Gefahr, dass die Erkundung zu schnell abgebrochen wird oder dass potenziell für die Bearbeitung des Falles bedeutende Informationen nicht eingeholt werden. Dieser Mangel kann zu kurzsichtigen Interventionsstrategien führen, die Schwierigkeiten eher perpetuieren als lösen. Für die Fachkräfte liegt ein abgekürzter Prozess der Datenfindung nahe, sobald sich eine vermeintlich passende Erklärung für die sich darbietende Situation gefunden hat. Sie entgehen dadurch der Gefahr eigener Unsicherheit, ersparen sich die Notwendigkeit des Umgangs mit widersprüchlichen Informationen und/oder Hypothesen. Die Komplexitätsreduktion wird vorgenommen, bevor die Komplexität der Situation überhaupt erkannt ist.

Das zweite Problem ist das Fehlen von Systemen der Ordnung von Daten, die beim Vorhandensein von zahlreichen Informationen über die Lebenssituation der Klienten eine Gewichtung der Informationen und die begründete Fokussierung der Interventionen ermöglichen. Die Komplexität des Falles wird so zwar erfasst, kann aber nicht auf nachvollziehbare Weise wieder reduziert werden und die Interventionsstrategien müssen zufällig bleiben oder persönlichen Vorlieben folgen.

So manchem erfahrenen Sozialarbeiter gelingt es, diese Schwierigkeiten mithilfe eines „tacit knowledge“ zu bewältigen. So anerkennenswert das auch ist, kann das für eine Profession nachvollziehbare Verfahren zur Bewältigung der oben genannten Probleme der Fundierung ihrer Interventionen nicht ersetzen. Die Kunstfertigkeit, die aus der reflektierten beruflichen Erfahrung kommt, soll nicht abgewertet werden, im Gegenteil, aber sie muss bei einer Profession ein Surplus darstellen, Kennzeichen der Meisterschaft sein, die auf einem soliden Bestand vermittel- und beschreibbaren Handwerks aufruht.

Ich habe versucht, eine Reihe von Verfahren zu beschreiben, mit denen die genannten Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen wären. Um sie gewinnbringend anwenden zu können, ist allerdings auch eine Weiterentwicklung des professionellen Selbstverständnisses gefordert. Zum einen wäre die verbreitete Furcht vor einer strukturierten Darstellung und Überprüfung von Daten und Entscheidungen zu überwinden. Zum anderen müssten die Fachkräfte lernen, dass die schriftliche Niederlegung von Daten nicht wie bei einer bloßen Dokumentation Endpunkt der Arbeit ist, sondern erst Ausgangspunkt für die interpretatorischen Aufgaben. Die Diagnose ist also nicht schon z.B. durch die Erstellung einer Netzwerkkarte geleistet, sondern das so entwickelte Bild von bestimmten Aspekten der Situation bedarf erst seiner Deutung – einer Deutung, die sich vorerst einmal auf die Aussagekraft und die innere Logik des Modells einzustellen hätte. Erst wenn diese Arbeit geleistet ist, können mit Gewinn die Findings auf die Fallsituation als ganze bezogen und in ihrer Bedeutung für die weitere Strategie der Bearbeitung eingeschätzt werden.

Wie die ersten Erfahrungen bei Versuchen praktischer Nutzung diagnostischer Verfahren zeigen, ist dieses Vertrauen in die mögliche Aussagekraft geordneter und ggf. visualisierter Daten selten gegeben. Viele Fachkräfte neigen dazu, schon bei der Auswertung unkontrolliert weitere Informationen oder anders gewonnene Einschätzungen einzuspielen. Das führt dann gelegentlich dazu, dass mögliche neue Sichten auf den Fall frühzeitig abgewehrt oder wegargumentiert werden. Der Gewinn bleibt dann sehr begrenzt.

Worin sollte der Gewinn bestehen? M.E. haben beschreibbare Verfahren der Datengewinnung, Datenordnung und Dateninterpretation richtig angewandt eine Serie von Vorzügen, die im Prozess der Fallbearbeitung selbst wirksam werden:

- Sie leiten Teile der Exploration an und verringern so die Gefahr, dass Unterstützungsnotwendigkeiten übersehen werden.

- Sie ermöglichen zumindest partiell die Gewinnung von Abstand und sind so ein Gegengewicht zur Involvierung der Fachkräfte, die sich stets von selbst herstellt

- Sie geben den Fachkräften Mittel zu einer nachvollziehbaren Strukturierung von Interventionen und Gesprächen in die Hand

Darüber hinaus ermöglicht die für die Erstellung von Verfahren notwendige Modellbildung eine bessere wissenschaftliche Fundierung der Interventionen der Sozialen Arbeit.

Es sollte außerdem in der Debatte nicht übersehen werden, dass Organisationen und Fachkräfte schon bisher systematisch Daten sammeln, aufzeichnen und interpretieren. Mangels klar beschriebener professioneller diagnostischer Verfahren sind es i.d.R. allerdings von den Organisationen unter wesentlichem Einfluss der Verwaltungsebenen selbstgestrickte Dokumentationsraster, die die Fallbearbeitung und die Interventionsentscheidungen maßgeblich beeinflussen und strukturieren. Juristische und verwaltungspragmatische Begriffe und Überlegungen stehen dabei naturgemäß im Vordergrund. Oder anders gesagt: Ohne organisationsübergreifende standardisierte diagnostische Verfahren wird nicht die Lebenslage der Klienten, sondern das Handlungsproblem der Organisation im Zentrum des diagnostischen Interesses stehen.

Ich stelle in der Folge beispielhaft einige Verfahren vor, die auf unterschiedliche Weise zu strukturierten Situationseinschätzungen führen , wie sie für sozialarbeiterische Interventionsentscheidungen relevant sind.

Arbeit an der Problemdefinition

Am Beginn der Arbeit am Fall steht gewöhnlich (zumindest) ein – von wem auch immer formuliertes – Problem. Um es zum Ausgangspunkt der Arbeit machen zu können, muss zuerst an einer vollständigen Problemformulierung gearbeitet und festgestellt werden, wer der Beteiligten bereit ist, für die Lösung welches Problems auch Energie einzusetzen. Für eine handwerklich solide Sozialarbeit ist die seriöse Arbeit mit dem präsentierten Problem bzw. den präsentierten Problemen notwendiger Ausgangspunkt. Dies auch, weil nur so eine praktische Eingrenzung des Feldes möglicher Interventionen erreicht werden kann. Vergleichbar ist das mit den ersten Schritten in einer medizinischen Diagnostik, wo die vom Patienten beschriebenen Schmerzen der logische Ausgangspunkt für die weitere erkundende Vorgehensweise des Arztes sind.

In der ersten Exploration wird der nähere Problemkontext erhoben und eine bearbeitbare Problemformulierung gesucht. So entfaltet sich der mögliche „Fall“ bereits in dieser ersten Annäherung an ihn im Eröffnungsgespräch. Relevant sind der inhaltliche, soziale, individualhistorische und phänomenologische Rahmen des Problems: Mit welchen anderen lebensführungsrelevanten Problemen ist das präsentierte Problem verbunden (von welchen wird es beeinflusst und welche beeinflusst das Problem oder eine mögliche Lösung)? Wer ist noch vom Problem und/oder seiner Lösung betroffen und wie ist die Sicht dieser Personen auf den Sachverhalt? Welche vergebliche oder erfolgreiche Versuche der Problemlösung gab es bereits? Wie genau, seit wann genau und wie oft genau tritt das Problem auf? Inwiefern ist es ein Problem, das die alltägliche Lebensführung behindert oder gar dominiert? Solche und ähnliche Fragestellungen schaffen Voraussetzungen für die beratende und praktische Unterstützung. Sie dienen der Erfassung des Interventionsraumes.

Wie so manches andere Verfahren auch sind die Arbeit an der Problemdefinition und die Erkundung des Problemkontextes kooperative Verfahren, das heißt, dass sie von der Fachkraft strukturiert und angeleitet werden, aber unter wesentlicher aktiver Beteiligung der Klienten stattfinden. Man kann bei solchen Vorgehensweisen von einer Einheit von Diagnose und Intervention sprechen, denn die systematische Erhebung der Daten in Gesprächsform leitet die Klienten schon zu einer geordneten Reflexion ihrer Situation an, hat Beratungscharakter, ist Arbeit an der Eigendiagnose der Klienten. Da eine der bedeutenderen Interventionsstrategien der Sozialarbeit das Hinführen der Klienten zu bewussten eigenen Entscheidungen auch unter schwierigen Rahmenbedingungen (Stress, Unübersichtlichkeit der Situation etc.) ist, kann eine solche Form der ersten Diagnostik (die übrigens beim Auftauchen neuer Fragestellungen/Themen in der Beratung wiederholt werden kann) auch als Interventionstechnik beschrieben werden. Gleiches gilt für das in der Folge dargestellte Netzwerkinterview und die Formen der Black-Box-Diagnostik.

Notationen: strukturierte Datenerhebung und Datendarstellung

Um Fallsituationen überblicken zu können, ist eine dem sozialarbeiterischen Fallverständnis angemessene Form der Notation von Daten hilfreich. Fälle haben den Klienten als personales Zentrum, getreu der paradigmatischen Sichtweise „Person in Umwelt“ umfassen sie jedoch auch für die Klienten relevante Personen aus dem familiären, nachbarschaftlichen und institutionellen Umfeld. Die Konstruktion eines Falles umschließt ein Set von Personen, gegenseitigen Verpflichtungen und Beziehungen, in das Sozialarbeit immer auch direkt oder indirekt eingreift. Der Sozialarbeiter selbst ist jedenfalls Teil des Geflechts.

Die einzige wirklich weit verbreitete Form der Notation ist derzeit das Genogramm. Notationsmethoden, vor allem visualisierende, enthalten stets ein Bündel an impliziter Theorie. Sie stellen bestimmte Daten und bestimmte Beziehungen zwischen den Daten dar, während sie andere notwendig ausblenden. Notationen sind anschauliche Modellbildungen, daher würde sich die theoretische und kontrolliert empirische Auseinandersetzung mit Notationsformen lohnen. Das Genogramm konzentriert den Blick auf die verwandtschaftlichen Beziehungen und unter denen wieder auf direkte Abstammungslinien. Individualbiografisches wird kaum sichtbar, soziale Beziehungen außerhalb der verwandtschaftlichen kommen nur unzureichend in den Blick. Die Popularität des Genogramms ist ein Nachhall der Popularität früherer Formen der Familientherapie. Seine Angemessenheit als nahezu alleinige oder zumindest dominante Form der Visualisierung von klientenbezogenen Daten in der Sozialarbeit wäre zumindest zu hinterfragen.

Ich schlage weitere Notationen vor, z.B. als basale Erschließung des Fallinventars die Erstellung einer Personalliste, die alle Mitspielerinnen und Mitspieler einer Problembearbeitung auflistet (Pantucek 2005:134 ff). Die relativ einfache Listenerstellung hat bereits den Vorzug, den Fall als sozialen Fall zu entfalten, somit die genuin sozialarbeiterisch-professionelle Sichtweise in der Aufzeichnung der Basisdaten aufzunehmen.

Hilfen zur Interventionsplanung

Diagnostische Verfahren, die die Lebenslage zu erfassen versuchen, dienen einer umsichtigen Interventionsplanung. Schließlich soll vor allem bei Interventionsprozessen, die über eine Kurzberatung hinausgehen, abgesichert sein, dass Gefährdungen für die Klienten nicht übersehen werden und chancenreiche Wege gesucht und gefunden werden. Die Breite der sozialarbeiterischen Zuständigkeit erfordert dabei Ansätze, die tendenziell alle wesentlichen Dimensionen der Lebensführung bzw. der sozialen Einbindung der Klienten erfassen und eine nachvollziehbare Reihung von Themen ermöglichen. Dafür gibt es einige Möglichkeiten. Das Inklusionschart (sh. Abb. 1) nimmt die Möglichkeiten der Teilhabe von Klienten an lebensführungsrelevanten sozialen Bezugssystemen in den Blick und ermöglicht die Beurteilung der Dringlichkeit von Interventionen. Für die Interventionsentscheidung ist nicht nur die Tatsache des derzeitigen (teilweisen) Ausschlusses relevant, sondern auch die aktuelle Tendenz: Droht eine Verschlechterung, so ist die Unterstützung dringend.

Netzwerkdiagnose: Kartographierung des sozialen Kapitals

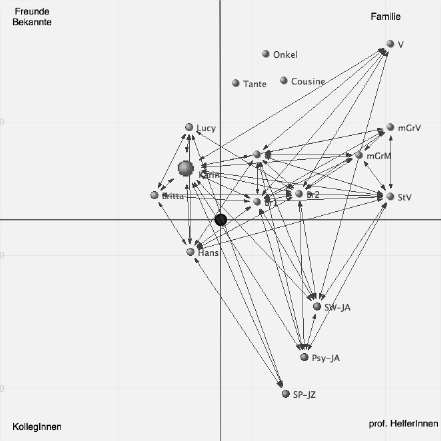

Wenn es denn eine Königsdisziplin der sozialen Diagnostik geben sollte, dann ist das wohl die Netzwerkanalyse. Für die Einzelfallarbeit können mit Instrumenten wie der Netzwerkkarte die sozialen Beziehungen von Personen anschaulich modelliert werden. Anschaulich, das heißt, dass die Netzwerkgrafik nicht nur dem geübten Interpreten Möglichkeiten der Deutung und der Entwicklung einer Strategie zur Verfügung stellt, sondern dass das Bild auch für Klienten verstehbar, bearbeitbar und nutzbar ist. In der Literatur findet man einige Varianten dieser Modellierung personenbezogener Netze (z.B. bei Kleve 2003, Budde 2005).

Ich empfehle ein einfaches Modell (sh. Abb. 2), das die Fläche mit der Ankerperson im Zentrum in vier Sektoren einteilt, die jeweils einen Grundtypus von Beziehungen repräsentieren: Verwandtschaftlich/familiäre, freundschaftlich/nachbarschaftliche, kollegiale, professionelle. Weiters empfehle ich den Verzicht auf die bei anderen grafischen Darstellungen gebräuchlichen Kennzeichnungen des dzt. dominanten Charakters der Beziehungen, z.B. als Koalition oder Konflikt. Aus gutem Grund: Die überwiegende Mehrzahl der Beziehungen hat i.d.R. ambivalenten Charakter, d.h. sie sind sowohl unterstützend, als auch einschränkend, sie belasten und eröffnen Möglichkeiten. Die Nicht-Fixierung des Beziehungscharakters im Modell erleichtert die Thematisierung ihres Potenzials bzw. der je nicht-dominanten Seite der Ambivalenz. Die einzige Beziehungsform, die eine gesonderte Kennzeichnung erfährt, ist eine eventuelle multiplexe Beziehung. Unter multiplexen Beziehungen werden jene verstanden, in denen die Beziehungspartner einander in zahlreichen Rollen begegnen. Solche Beziehungen tendieren zur Ausschließlichkeit, dünnen also das Netzwerk aus, und drohen bei zusätzlichen Belastungen gekündigt zu werden.

Die Netzwerkdiagnosen eröffnen in der Sozialarbeit ungewöhnliche Möglichkeiten: Einige Charakteristika eines personenbezogenen Netzes sind auch in Kennzahlen ausdrückbar, vor allem Netzwerkgröße und Dichte (Pearson 1997); die Visualisierung von personenbezogenen sozialen Netzen kann mittels geeigneter Software verbessert werden. Dafür wäre allerdings noch einiges an Arbeit zu leisten. An der FH St.Pölten sind derzeit in Zusammenarbeit mit Experten für Simulationstechnik Entwicklungsprojekte in Planung, um geeignete Software zu erstellen.

Black-Box-Diagnostik

Unter Black-Box-Diagnostik verstehe ich jene Verfahren, die es Klienten ermöglichen, die Eigendiagnose ihrer Situation so zu strukturieren, dass ihnen die Arbeit an Verbesserungen erleichtert wird. Während Expertendiagnostik den Fachkräften einen klareren Blick auf den Fall und seine Herausforderungen erleichtert, leistet Black-Box-Diagnostik das gleiche für die Klienten. Das Spektrum reicht von relativ einfach anzuwendenden Problemrankings und Skalierungen bis zu Familienkonferenzen. Für das Gelingen sind klare Vorgaben für den Ablauf und ggf. die Unterstützung durch Beispiele oder einfache Formulare entscheidend.

Die Ranking-Technik – um ein einfaches Beispiel zu verwenden – funktioniert so, dass Klienten ersucht werden, von einem Beratungstermin zum nächsten eine „Hitparade“ der Probleme, an denen sie arbeiten wollen (oder der Ziele, die sie erreichen wollen) aufzustellen, diese Liste niederzuschreiben und zur nächsten Sitzung mitzubringen. Auf Anfrage kann man ihnen zugestehen, dass sie sich dazu auch mit Personen aus ihrem sozialen Umfeld beraten können, jedoch solle die Liste ihre ganz persönliche Entscheidung enthalten. Man werde die Liste dann als Ausgangspunkt für die Planung der weiteren Unterstützung verwenden. In der Regel nehmen die Klienten diese Aufgabe sehr ernst, können sich abseits des Zeitdrucks der Beratungssituation damit beschäftigen. Der Zwang zur Reihung erfordert eigene Entscheidungen, einen ordnenden Blick, eine Fokussierung. So einfach die Aufgabe aussieht, wird in ihre Lösung doch die ganze Komplexität der Situation einbezogen werden und ein realistischer Blick auf das Mögliche gefördert.

Deutlich aufwändiger, aber dem gleichen Prinzip folgend, ist für die Familiensozialarbeit das Verfahren des „Family Decision Making Program“. Hier wird in einer Situation, in der das Eingreifen des Jugendamtes bevorsteht (zum Beispiel bei möglicher Fremdunterbringung) der Rat der erweiterten Familie einberufen, der alleine tagt, bei seinen Beratungen Experten konsultieren kann, und dem Jugendamt einen alternativen Prozedierungsvorschlag unterbreiten soll, der dann verhandelt wird.

Black-Box-Diagnostik erfordert die Bereitschaft der Sozialarbeiter, die Klienten alleine (oder vielleicht mit Personen ihres Vertrauens) an der Situationseinschätzung arbeiten zu lassen und das Ergebnis dann auch als Verhandlungsgrundlage zu akzeptieren. Die Fähigkeit, zwischen der eigenen Situationseinschätzung, den eigenen fachlichen Prioritäten, und der mit den Klienten auszuhandelnden Strategie zu unterscheiden, scheint mir generell für die Wirksamkeit von Unterstützungsprozessen unter Verwendung diagnostischer Verfahren entscheidend zu sein: Kein Verfahren, keine Diagnose, stellt das letzte Wort dar.

PIE und das Problem der Klassifikation

In der sozialarbeiterischen Debatte zur Diagnostik wurde in den letzten Jahren häufig auf das „Person-In-Environment“ Klassifikationssystem für die Soziale Arbeit von Karls und Wandrei (1994) Bezug genommen. Dieser Versuch, eine Klassifikation zu entwickeln, die der Sozialarbeit eher angemessen ist, als die entsprechenden Abschnitte in medizinischen Klassifikationssystemen (zum Beispiel dem ICD10), ist jedenfalls interessant schon von seinem Ansatz her und verdiente eine intensivere Beschäftigung und wissenschaftliche Ausarbeitung.

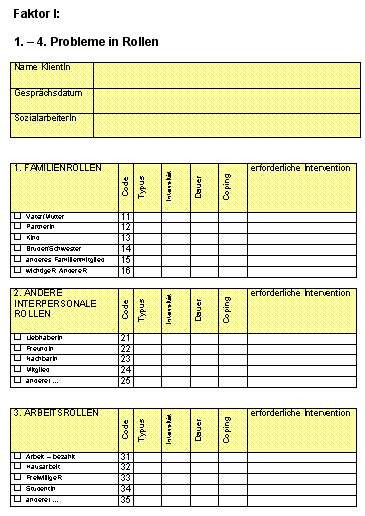

Das PIE identifiziert 4 relevante Achsen: Probleme in Rollen, Probleme in der Umwelt, psychische und physische Gesundheit. Vor allem die erste Achse (sh. Abb. 3) klassifiziert die erkennbaren Probleme danach, in welcher der Alltagsrollen sie erscheinen (z.B.: Person in Rolle als Mutter, als Bruder, als Konsument etc.) und ordnet ihnen Indizes der Stärke, der Dauer und der Copingfähigkeiten zu. Die Indizierung ermöglicht eine anschauliche Reihung, die bei Mehrproblemfällen für die Entscheidung über die Interventionsstrategie sehr hilfreich sein kann. Die zweite Achse bietet eine umfassende Möglichkeit der Einschätzung der sozialen und gesellschaftlichen Umwelt der Klienten.

Sowohl die Übersetzung des Manuals als auch die wissenschaftlich gestützte Erprobung stehen hierzulande noch aus. Als alleiniges oder hauptsächliches Instrument sozialer Diagnostik ist das PIE m.E. nicht geeignet, weil es nicht kooperativ erstellt werden kann und weil es in der anschaulichen Erfassung von Ansätzen für aussichtsreiche Bearbeitungsstrategien deutliche Schwächen hat. Allerdings: Gerade im Gesundheitswesen, das von medizinischen Sichtweisen dominiert ist, ist eine sozialarbeiterisch-fachliche gemeinsame Sprache über die zu bearbeitenden Sachverhalte wohl unerlässlich. Wird keine adäquate Form der Klassifikation gefunden und in der Branche durchgesetzt, drohen sozialarbeiterische Sichtweisen unterzugehen und die Sozialarbeit muss in ihrer Berichterstattung und Leistungsabrechnung unangemessenerweise entlang medizinischen Klassifikationen agieren. Es bleibt zu befürchten, dass das negative Auswirkungen auf die professionelle Autonomie hat. Eine konzertierte Anstrengung zur Erarbeitung eines alternativen Modells, das vom Vorschlag des PIE ausgehen kann, nicht aber bei ihm enden muss, scheint dringend zu sein.

Resümee

Die professionelle und wissenschaftliche Beschäftigung mit Sozialer Diagnostik hat gerade erst begonnen. Eine Entwicklung sozialarbeiterischer Professionalität erfordert Ernsthaftigkeit und Genauigkeit bei den Wegen zu Interventionsentscheidungen, namentlich bei solchen, die Lebenschancen für Klienten zuteilen. Ein Bild von Sozialarbeit, das die Profession wegen der Gesprächsförmigkeit und ihres dialogischen Charakters per se als menschenfreundlich wahrnimmt und Kriterien der Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit ihrer Entscheidungen ablehnt, erweist nicht nur der Profession, sondern auch den Klienten keinen guten Dienst. Was aktuell ansteht, ist die Ausarbeitung, Erprobung und Verbesserung von Verfahren der Diagnostik, Entscheidungsfindung und Klassifikation, die Sozialarbeit auf Augenhöhe mit anderen Professionen des Sozial- und Gesundheitswesens bringen.

Literatur

Ader, Sabine / Schrapper, Christian / Thiesmeier, Monika (Hg.) (2001): Sozialpädagogisches Fallverstehen und sozialpädagogische Diagnostik in Forschung und Praxis. Münster.

Boeck, Thilo / Fleming, Jennie / Kemshall, Hazel (2006): The Context of Risk Decisions: Does Social Capital Make a Difference? In: Forum Qualitative Sozialforschung (Online Journal), 7(1), Art. 17: http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-06/06-1-17-e.htm am 7.2.2006.

Budde, Wolfgang / Früchtel, Frank (2005): Fall und Feld. Oder was in der sozialraumorientierten Fallarbeit mit Netzwerken zu machen ist. Das Beispiel Eco-Mapping und Genogrammarbeit. In: sozialmagazin Nr. 6. S. 14-23.

Castel, Robert (2001): Von der Gefährlichkeit zum Risiko. Auf dem Weg in eine post-disziplinäre Ordnung?. In: episteme. Online-Magazin für Philosophie und Praxis: http://www.episteme.de/htmls/Castel.html.

Höpfner, Norbert / Jöbgen, Manfred / Becker, Roland (1999): Zur Methodisierbarkeit von Hilfe oder Braucht die Soziale Arbeit Diagnosen? In: Peters, Friedhelm (Hg.): Diagnosen, Gutachten, hermeneutisches Fallverstehen. Frankfurt am Main.

Karls, J.M. / Wandrei, K.E. (Eds.) (1994): Person-In-Environment System. Washington.

Karls, J.M. / Wandrei, K.E. (Eds.) (1994): PIE-Manual. Person-In-Environment System. Washington.

Lindemann, Karl-Heinz (1999): Gutachten der Sozialarbeit zwischen professioneller Objektivität, Betroffenenbeteiligung und formalisierten diagnostischen Verfahren. In: Peters, Friedhelm (Hg.): Diagnosen – Gutachten – hermeneutisches Fallverstehen. Rekonstruktive Verfahren zur Qualifizierung individueller Hilfeplanung. Regensburg. S. 49-72.

Merkel-Holguin, Lisa (1996): What is FGDM? Putting Families Back into the Child Protection Partnership: Family Group Decision Making. In: FGDM Online: http://www.ahafgdm.org/what_is.htm am 8.3.2002.

Müller, C. Wolfgang (2002): „Diagnose“: Das ungeliebte Handwerk – Herausforderung für die Fachleute des Jugendamtes. In: Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit: Nr.1. S. 42-45.

Pantucek, Peter (2003): Diagnose in der Sozialarbeit: Von der Persönlichkeits- zur Situationsdiagnostik. Referat im Workshop der Sektion Sozialarbeit am Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie, Wien, 26.11.2003. http://pantucek.com/texte/diagnose_oegs.html.

Pantucek, Peter (2005): Soziale Diagnostik. Verfahren für die Praxis Sozialer Arbeit. Wien und Köln.

Pantucek, Peter (2005): Von Hubschraubern und Dschungelpfaden. Diagnostische Verfahren für die Praxis der Sozialen Arbeit. In: sozialmagazin Juli/August. S. 14-20.

Pearson, Richard E. (1997): Beratung und soziale Netzwerke. Eine Lern- und Praxisanleitung zur Förderung sozialer Unterstützung. Weinheim und Basel.

Turner, Francis J. (2002): Diagnosis in Social Work. New Imperatives. New York.