Texte

Institutionskritik, Individualisierung, Gesellschaft.

- Details

- Erstellt am Sonntag, 14. März 2010 09:31

Referat auf dem 1. Ilse Arlt Kolloquium an der FH St.Pölten, 6. Oktober 2007.

![]() Website des Ilse Arlt Instituts für Soziale Inklusionsforschung.

Website des Ilse Arlt Instituts für Soziale Inklusionsforschung.

(Arlt 1921:45)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

Am Ilse Arlt-Institut wollen wir ein sozialarbeitswissenschatliches Institut aufbauen, das die unproduktiven Diskussionen des Mainstreams der deutschsprachigen Debatte eher unbeachtet lässt, das Soziale Arbeit als Leitprofession des Sozialwesens versteht. Wir wollen dort anschließen, wo uns Weiterentwicklung möglich scheint, wo Soziale Arbeit Wichtiges und Neues beizutragen hat, wo sie durch Forschung, Methoden- und Theorieentwicklung zur Inklusion beitragen kann.

Es ist nun fast 50 Jahre her, dass Ilse Arlt ihre letzte Publikation vorgelegt hat. Im Band „Wege zu einer Fürsorgewissenschaft“ resümiert sie noch einmal die Hauptlinien ihres Denkens. Sie war damals bereits über 70 Jahre alt. Es ist faszinierend, dass sie nun nicht vielleicht duldsamer geworden ist. Sie verfasst keinen altersweisen Rückblick auf ihre Tätigkeit, sondern ist streitbar wie kaum jemals zuvor.

Ihren späten Band zu lesen, bereitete und bereitet mir stets außerordentliches Vergnügen. In diesem Beitrag will ich versuchen, dieses Vergnügen verständlich zu machen. Und ich will zeigen, dass die Haltung, das Denken von Ilse Arlt nicht veraltet sind, sondern uns Orientierung beim Aufbau der Sozialarbeitswissenschaft und der Professionalisierung der Sozialen Arbeit geben können und sollen. Nicht nur eine theoretische Orientierung, sondern auch eine Orientierung der Leidenschaft.

Leidenschaft

Reden wir zuerst von Leidenschaft, das ist ja ein in unserer Branche nicht sehr häufig gebrauchtes Wort. Es steht unter dem Verdacht ungesunden Engagements. Vor Jahrzehnten war es ein Buch, Schmidbauers Band „Hilflose Helfer“ zum sog. Helfersyndrom, das unglaubliche Popularität in unserer Branche erlangte und dessen Argumentation in banalisierter Form Eingang in zahlreiche Lehrveranstaltungen und das Alltagsbewusstsein von Menschen in helfenden Berufen fand. Ich schätze die Werke und das Wirken von Wolfgang Schmidbauer sehr. Er selbst hat klärende Worte gesprochen zur Rezeption seines Buches. Entgegen seiner Intentionen ist aber ein Verdachtsmoment gegen jede Art von engagierter Hilfe übriggeblieben: Ein Verdacht gegen das Engagement, das nun als pathologisch begriffen werden konnte, als Defizit der Helfenden. Noch ein Schäuferl drauf legte die Burn-out-Diskussion. Auch hier geht die Rezeption, geht das „Ankommen“ im Alltagsbewusstsein, mitunter seltsame Wege. Engagiert bei der Sache zu sein, wird von manchen als Weg ins Ausbrennen verstanden. Das Distanz-Halten zu den KlientInnen, die sorgsame Trennung von Beruf und Freizeit, erscheinen als die Königswege zur psychischen Hygiene und als unerlässlich für Professionalität. Größer könnte der Irrtum kaum sein.

Ich möchte mit Ilse Arlt heute ein Plädoyer für die Leidenschaft in der Sozialen Arbeit halten. Für eine bestimmte Art von Leidenschaft, gut zusammengefasst in einem Satz aus ihrem Aufsatz „Sparsame Fürsorge“, erschienen 1931:

(Arlt 1931:44)

Sie schreibt in einem von Hingabe, sogar Liebe und von wissenschaftlicher Rationalität. Diese Kombination ist charakteristisch für alle ihre Schriften, und soweit ich erkennen kann, auch für ihre Tätigkeit. Ihr Grundmotiv ist die Unduldsamkeit gegenüber menschlichem Leiden, gegenüber Armut. Die Hingabe gilt der Gewissheit, dass Menschen und die Gesellschaft Ressourcen einsetzen, um Not zu lindern. Zur angemessenen Bewältigung dieser Aufgabe ist Wissenschaft einzusetzen. Und das bringt das rationale Element in ihre Leidenschaft. Wissenschaft betreibt sie mit Hingabe, weil sie ihr Grundmotiv nicht verrät. Die Liebe zu den Unglücklichen ist keineswegs genug, aber sie ist eine Vorbedingung für Professionalität und wirksame Hilfe.

Von den Texten Ilse Arlts kann man diese Leidenschaft lernen. Man kann lernen, welche Formen die Leidenschaft annehmen kann und muss.

Da ist einmal die Überzeugung, dass die Beseitigung von Not möglich ist. Da ist die Überzeugung, dass für die Beseitigung von Not gesellschaftliche und persönliche Ressourcen einzusetzen sind, dass sie dafür immer eingesetzt wurden und auch in Zukunft werden. Da ist allerdings auch das Wissen, dass diese Ressourcen begrenzt sind. Dass der richtige Einsatz auf alle Mittel der Wissenschaft zurückgreifen muss. Dass richtige Hilfe Wissenschaft erfordert, und dass Sparsamkeit geübt werden soll, um die Bedürfnisse von mehr Menschen zu befriedigen. Ilse Arlt bringt beide Pole zusammen: volkswirtschaftliches Denken und das, was wir Individualisierung nennen.

Aber damit bin ich bereits bei ihrem theoretischen Denken, das nie nur deskriptiv ist, sondern wertend: Was nützt, was schadet, wie muss Hilfe organisiert sein, wie haben sich die helfenden Berufe und die Fürsorge als das System der Hilfe ihrem Gegenstand zu nähern. Ein Stück Polemik ist in ihren Schriften.

Leidenschaft eben. Und zwar eine Leidenschaft, die auf Denken angewiesen ist, die das Denken beflügelt, weil sie gespickt ist mit selbstkritischer Skepsis. Ihr Pathos ist ein aufgeklärtes und kritisches Pathos, kein moralisierendes.

welche Wissenschaft?

Wenn wir im Geiste von Ilse Arlt Wissenschaft betreiben wollen, wie kann und soll dann unsere sozialarbeitswissenschaftliche Forschung und Theoriebildung aussehen?

Ist es eine brave Auftragsforschung, die Auftraggeber nicht verärgernd, um sich die Chance auf Folgeaufträge nicht zu verderben? Forschung um der Forschung Willen? Das wohl nicht. Die Gefahr ist aber gegeben. Wir müssen Drittmittel einwerben, um unsere Infrastruktur wenigstens teilweise finanzieren zu können, auf dieser Basis kann der Opportunismus wachsen.

Wäre es die Produktion von Texten voll moralisierender und selbstgerechter Empörung? Diese Art von Kritik, die genau zu wissen glaubt, wo der Feind steht? Heute wäre das der billige und nicht unbeliebte Gestus, der alles Elend der Welt dem unscharf skizzierten „Neoliberalismus“ oder der Globalisierung zuschreibt.

Aber es findet sich noch eine andere Variante vermeintlicher Verwissenschaftlichung. Diese Variante ist eng mit dem verbunden, was unsere britischen KollegInnen „Managerialism“ nennen. Der Managerialismus ist ein Weltbild, geboren aus den schlagwortreichen Handbüchern der Betriebswirtschaftslehre.

Ich muss hier etwas ausholen. Dieser Tage habe ich einen Text über das US-amerikanische Engagement im Irak gelesen (sh. Engelhardt 2007:14). In ihm wurde auch an einen Aspekt des Vietnam-Kriegs erinnert. Bekanntlich war auch der Vietnam-Krieg in den 1960er und 1970er-Jahren ein lange dauernder Krieg, der für die USA keineswegs so lief, wie sich das die Generäle und die politische Führung vorgestellt hatten.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt begann der Generalstab, täglich Erfolgszahlen zu verlautbaren. Wie viele Feinde, damals: Vietkongs, wurden getötet, wie viele amerikanische Soldaten waren umgekommen. Die Zahlen waren stets eindrucksvoll in ihrem Missverhältnis. 100 getöteten Feinden stand eine einstellige Zahl von getöteten Boys der US-Army gegenüber.

Für unseren Zusammenhang noch interessanter: Die USA begannen, den Krieg zu evaluieren. Das „Hamlet Evaluation System“ beispielsweise enthielt 18 Indizes, mit denen der Fortschritt bei der sogenannten Befriedung der Dörfer Südvietnams gemessen werden sollte.

Wie wir alle wissen, endete dieser Krieg mit einer Niederlage der Vereinigten Staaten. Als sie begannen, mit Hilfe von Wissenschaftern den Krieg zu „evaluieren“, zeichnete sich diese Niederlage bereits ab. Die Evaluationen, die einen ansonsten schwer sichtbaren sogenannten Fortschritt in der Kriegsführung nachweisen sollten, konnten daran nichts ändern, ja eigentlich logen sie. Sie trugen dazu bei, dass sich die Führung selbst belügen konnte.

Wenn wir heute die Lage im Irak betrachten, erkennen wir die gleichen Muster. „Body count“ nennt man das Zählen von Toten. Mit dem Zählen von Toten wollen die USA dzt. nachweisen, dass sich die Sicherheitslage im Irak verbessere. Gleichzeitig brechen die militärischen und politischen Kalküle zusammen.

Aber was uns hier zu interessieren hat, ist nicht die Niederlage der USA. Die ist zumindest heute kein Grund, zu jubeln. Und es besteht auch kein Anlass, sich als Europäerin oder Europäer für moralisch oder kulturell höherwertiger als die USA und ihre BürgerInnen zu fühlen.

Was an dieser Geschichte interessiert, ist die Dürftigkeit einer Wissenschaft, die vermeint, sich aufs Zählen beschränken zu können. Die Evaluatoren des Vietnam-Einsatzes versuchten nicht zu verstehen, was im Lande vorgeht. Das Body-Counting im Irak funktioniert ebenso. Es erscheint allen, die Sehen können, zunehmend absurd, und das zu Recht.

Was hat Kriegspropaganda mit Sozialarbeitswissenschaft zu tun? Der Managerialismus im Sozialwesen versucht mit ähnlichen Mitteln, gesellschaftliche Komplexität in den Griff zu bekommen. Das Desaster der USA und ihrer Verbündeten im Irak gründet auf der Ignoranz gegenüber der vorfindlichen Komplexität der irakischen Gesellschaft. Der Managerialismus versucht mithilfe einer ausgefeilten Steuerung der Organisation diese im Wettbewerb besser zu positionieren.

Im günstigsten Fall funktioniert dann die Organisation reibungslos, und die Mission scheitert. Wissenschaftsförmige Aktivitäten wie Evaluationen, Statistik, Befragungen, sogenanntes Benchmarking helfen dabei. Im ungünstigen Fall verliert auch die Organisation ihr Engagement, ihre Seele. Ich kenne einige traurige Beispiele dafür.

Ich habe zuerst brave Auftragsforschung, dann moralisierende Kritik als unproduktive Wege, Wissenschaft zu betreiben, genannt. Als dritte Variante kommt nun die managerialistische Variante dazu, die sich auf die Organisation selbst konzentriert und nicht mehr versucht, das Feld zu verstehen, in dem gearbeitet wird.

Schauen wir uns an, wie Ilse Arlt Fürsorgewissenschaft versteht, vielleicht können wir davon lernen. Ihre „Wege zur Fürsorgewissenschaft“ beginnt sie mit einem ausführlichen Kapitel zu dem, was sie „Gesetzmäßigkeiten des Helfens“ nennt. Hier erläutert sie die Eigenart des Gegenstandes der Fürsorgewissenschaft. Ich werde ihrer Aufzählung folgen und sie jeweils kommentieren.

(Arlt 1958:10)

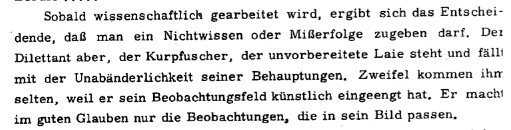

Ich liebe diesen Satz, er fordert uns auf, nicht nur auf das Erwünschte zu blicken, sondern auch auf das Unerwünschte. Viele Kolleginnen und Kollegen aus der Lehre kennen die zahlreichen Seminar- und Diplomarbeiten, Kolleginnen aus der Praxis kennen die eindimensionalen Gutachten und Jahresberichte, die wie Propagandaschriften für eine Einrichtung, eine geplante Maßnahme wirken. So als gebe es nur Gutes daran, keine Risiken und keine möglichen oder wahrscheinlichen Nebenwirkungen. Solche Texte werden von manchen für besonders überzeugend gehalten. Sie sind es nicht, sie sind Zeichen für ein vorwissenschaftliches Verständnis der Sozialen Arbeit, für Dilettantismus.

Was heißt das für unsere Forschungen, für unsere Theoriebildung? Der Blick auf das Unerwünschte, das Misslingende, die Nebenwirkungen muss zum selbstverständlichen Gestus werden. Aus den Misserfolgen kann man lernen, die Nebenwirkungen machen uns klüger. Dilettantismus überwinden, das heißt, den kritischen Blick auf sich selbst zu richten, sich selbst nicht zu trauen. Ich will Arlts Satz noch einmal zuspitzen: Wir müssen die besten Kritiker der Sozialen Arbeit werden, wenn wir ihre besten Propagandisten werden wollen.

![]()

(Arlt 1958:15)

Noch so ein Satz für die Erweiterung des Blicks. Ilse Arlt versteht die Hilfstätigkeit, die Fürsorge, als eine gesellschaftliche Aufgabe, wenn man so will mit Dirk Baecker (1995) als Funktionssystem in unserer Gesellschaft. Für eine Beurteilung ihrer Leistungen reicht also nicht der Blick auf jene KlientInnen, die in den Genuss von Unterstützung gekommen sind. Es ist stets der Bezug zur Gesamtheit jener herzustellen, die der Hilfe bedürfen.

Wir haben das z.B. bei der Evaluation von Suchtberatungseinrichtungen gemacht. Den Erfolgsberichten haben wir gegenübergestellt, wie viele potenzielle KlientInnen es im Zuständigkeitsbereich der Beratungseinrichtung gibt, und haben das zur Beurteilung der Wirksamkeit der Einrichtungen herangezogen. Das rief nicht nur Jubel hervor. Aber wir halten es für eine entscheidende Frage, ob eine Einrichtung ihre Zielgruppe überhaupt in nennenswertem Ausmaß erreicht.

Auch bei Case Management, verstanden als Systemmanagement, geht der Blick zuerst auf die Gesamtpopulation jener, die der Hilfe bedürfen.

Ilse Arlts erster Satz, der von den unerwünschten Nebenwirkungen, zielte darauf, sich auch auf das zu konzentrieren, was man nicht gerne sieht. Dieser zweite Satz verlangt, das vorerst Unsichtbare sichtbar zu machen.

(Arlt 1958:16)

Die Beispiele, die Ilse Arlt dafür anführt, sind Beispiele der Missachtung des Lebenszusammenhangs der KlientInnen. Und das ist auch der immer noch gültige Kern ihrer Kritik: Es ist das Leben der KlientInnen, und da jedes und jeder einzelnen, an dem die Hilfe zu messen ist.

In der Wissenschaft handeln wir uns Probleme ein, wenn wir das ernst nehmen. Die Lebensgeschichten der KlientInnen sind nicht so leicht zugänglich wie die Daten der Einrichtungen, und sie sind besonders schwer auszuwerten. Wir haben begonnen, eine Datenbank mit Fallgeschichten anzulegen, aber das ist noch zu wenig. Systematische Fallstudien zu betreiben, das ist aufwändig und will finanziert werden. Von der Notwendigkeit, solche Studien zu betreiben, sind wir überzeugt.

„Wann wird der Mensch, der in seinen Notwendigkeiten und individuellen Möglichkeiten genau erkannte einzelne Mensch, im Mittelpunkt der Betrachtung stehen, und nicht das Gefüge der Fürsorge?“ (Arlt 1958:17)

(Arlt 1958:23)

Das „anerkannte geistige Forum“ fehlt immer noch. Sozialarbeit ist eine institutionsgebundene Profession. Ihr fehlt eine Organisationsform, die Standards formulieren und durchsetzen könnte. Der Grad der Standardisierung ist beschämend gering. Zentrale Arbeitsformen der Sozialarbeit werden von verschiedenen AutorInnen verschieden benannt. Diagnostische Leistungen können nicht auf Basis anerkannter Standards erbracht werden, weil es diese nicht gibt. Der internationale Vergleich ist aufgrund nicht nur unterschiedlicher Rechtssysteme, sondern auch aufgrund unterschiedlicher Begrifflichkeiten immer schwierig.

So ist es kein Wunder, dass Standardisierungen für die Sozialarbeit von außen kommen, zum Beispiel von der Medizin. Die Klassifikationssysteme ICD10 und vor allem ICF umfassen zunehmend auch soziale Fakten und Belastungen, deren Formulierung eigentlich von der Sozialen Arbeit hätten kommen müssen, wenn, ja wenn sie ein „anerkanntes geistiges Forum“ hätte, und das müsste international sein.

Noch ist da keine Lösung in Sicht. Aber wir werden weiterhin weit unter unseren Möglichkeiten bleiben, wenn wir keine Lösung anstreben.

Volkspflege, wie es Ilse Arlt genannt hat, Soziale Arbeit, wie wir es heute nennen, ist eine Profession und eine Wissenschaft, die das System der gesellschaftlichen Hilfe zum Gegenstand hat. Über die professionellen Standards können nicht die Trägerorganisationen der Sozialen Arbeit entscheiden. Wenn wir sie das tun lassen, dann geben wir den Anspruch auf eine wissenschaftliche professionelle Praxis auf. So wie jede Sozialarbeiterin, jeder Sozialarbeiter in seiner Fachlichkeit dem Ethos der Profession verpflichtet ist, so wird die Festlegung und Weiterentwicklung von Standards fachgerechten Helfens die Aufgabe eines „anerkannten geistigen Forums“ sein müssen.

Noch eine Anmerkung dazu: Im deutschen Sprachraum steht es darum besonders schlecht. Anhaltender Widerstand gegen jede Form von Standards kommt von einer vorwiegend auf den deutschen Universitäten verankerten geisteswissenschaftlich orientierten Sozialpädagogik, die Versuche in Richtung Standardisierung, Finden einer gemeinsamen Sprache mit bitterem Spott und Abwertung überzieht und torpediert. Es ist jene noch machtvolle Schule, die es auch für lächerlich hält, von der Sozialarbeitswissenschaft als Disziplin zu sprechen und die beachtlich viel Energie aufwendet im Kampf gegen diese angebliche Lächerlichkeit. Ich denke, inzwischen brauchen wir diese Auseinandersetzung nicht mehr zu führen. Es ist besser, die Energien in den Aufbau dessen zu stecken, was Ilse Arlt bereits als möglich und notwendig erkannt hat.

So, jetzt aber zurück zur Leidenschaft. Polemik kann ja auch eine Erscheinungsform der Leidenschaft sein.

Wir verlassen nun Ilse Arlts „Gesetzmäßigkeiten des Helfens“ und widmen uns freudigerem, genau gesagt, der Lebensfreude.

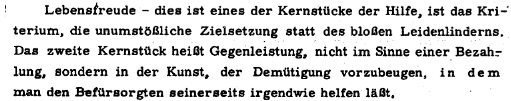

(Arlt 1958:38)

Jetzt hab ich gerade gegen die Pädagogen polemisiert, und dann kommt mit der Lebensfreude ein Begriff ins Spiel, der in der Pädagogik vielleicht eher zu Hause ist als in anderen Wissenschaften.

Mit diesem irritierenden ersten Satz müssen wir erst einmal fertig werden. Was er für die praktische Sozialarbeit heißt, das ist ja relativ leicht auszubuchstabieren, und die Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis wird dieser Satz wahrscheinlich auch weniger beunruhigen.

Aber was kann Lebensfreude für die Wissenschaft heißen? Auch in den staatlichen Sozialprogrammen und Gesetzen wird von Lebensfreude selten die Rede sein.

Arlt schreibt hier von einem Kriterium, nach dem soziale Praxis beurteilt werden kann. Lebensfreude ermöglichen, zugestehen, das ist die Absage an alle Vorstellungen, die Hilfsbedürftigen müssten demütig sein, müssten Kooperation beweisen und müssten sich an die Vorstellungen der Institution anpassen. Lebensfreude, das heißt einen vollen Anspruch auf Leben.

Ich gehe noch einen Schritt weiter. Lebensfreude scheint mir auch eine Voraussetzung für das Betreiben von guter Sozialarbeitswissenschaft zu sein. Ohne sie fehlt der Maßstab, fehlt das emotionale Wissen über die Möglichkeiten des Lebens, fehlt das Verständnis für die Umwege zur Freude unter schwierigen und dürftigen Bedingungen. Sozialarbeitswissenschaft benötigt die Freude am Leben in seinen verschiedenen Erscheinungsformen. Erst diese Freude ermöglicht es, anderen diese Freude auch zuzugestehen und im Fall das Potenzial eines ganzen Lebens zu erkennen.

Wir brauchen das, nicht nur im Front-Line Social Work, sondern auch in der Forschung. Wir haben in den letzten beiden Jahren in einem Forschungsprojekt Fremdunterbringungsfälle untersucht, und ich erinnere mich an die Interpretationssitzungen. Das waren teils fröhliche Sitzungen, teils recht emotionale, bei denen man auch schon einmal empört war, wenn man auf Ignoranz von professionellen Akteuren gegenüber den Lebensäußerungen der Betroffenen gestoßen ist. Beim einen oder anderen Fall fanden wir eine amtliche , eine Herrschafts-Sprache, fanden Unverständnis wichtiger und qualifizierter Profis gegenüber den Versuchen der KlientInnen, ihr Leben zu beeinflussen und zu genießen. Unsere Befremdung und Empörung, unsere Solidarität mit dem Lebenswillen der KlientInnen, waren kein Hindernis bei der Deutung der Fälle, im Gegenteil. Sie motivierten uns zur genauen Analyse. Das Beachten der Lebensaktivität der KlientInnen, dessen was sie tun, wie sie tun, wie sie mit der Organisation tun und mit ihrem eigenen Leben, das ist das Mittel zur Analyse der Organisation. Andersrum: Wenn wir das Funktionieren der Hilfe verstehen wollen, müssen wir auf die KlientInnen schauen, nicht auf die Hilfe.

Die Wissenschaft der Sozialen Arbeit ist keine technokratische Wissenschaft. Sie braucht eine Basis von Lebensfreude bei denen, die sie betreiben, und sie braucht die Freude an der Lebensfreude der KlientInnen der Sozialen Arbeit, auch und gerade wenn sie sich nur in Ansätzen zeigt, auch und gerade wenn sie gerade den Profis die Arbeit zu erschweren scheint.

Nun fehlt noch die Interpretation des zweiten Teils dieses Zitats, das Sie immer noch über mir sehen. Die Gegenleistung der KlientInnen als Mittel, um Hilfe nicht zur Demütigung verkommen zu lassen.

Demütigung wird hier als Möglichkeit vorausgesetzt. Demütigung durch Hilfe. Die Demütigung wird sogar als so wahrscheinlich angesehen, dass eine Vorkehrung dagegen eines von beiden Kernstücken der Hilfe sein soll.

Demütigung ist im Sozialwesen weit verbreitet. Die Demütigung, überhaupt auf das Sozialwesen angewiesen zu sein, bildet die Basis. Demütigende Inszenierungen des Wartens, des von einer Stelle zur anderen geschickt werdens, der peinlichen Befragung. Und viele andere beabsichtigte und unbeabsichtigte Demütigungen.

Wir sind inzwischen gewohnt, KlientInnen zuzugestehen, dass sie sich selbst helfen dürfen und können. Das geht manchmal bis zur Verweigerung der Unterstützung, wenn man sie für „nicht motiviert“ hält, ein grauenhafter Ausdruck, eine Herrschaftsstrategie. Aber im Grunde wird den KlientInnen zugetraut, dass die entscheidenden Aktivitäten von ihnen kommen können und auch müssen, und wir wissen, dass wir all unsere Kunst aufwenden müssen, um sie in die Position der Akteurin, des Akteurs zu bringen.

Arlt geht hier einen Schritt weiter. Sie sieht die Menschen nicht nur als „ihres eigenen Glückes Schmied“. Im Zeitalter der fortgeschrittenen Individualisierung ist zwar dieser Satz abgekommen, nicht aber die dahinter stehende Haltung. Arlt erkennt die KlientInnen auch als Menschen, die ihre Selbstachtung dadurch gewinnen, dass sie Beiträge für andere leisten können. Die Gabe bedarf der Gegengabe, um nicht demütigend zu sein. Den KlientInnen Möglichkeit zur Gegengabe einzuräumen, diese Gegengaben auch anzunehmen oder dritten zu Gute kommen zu lassen, das erst vollendet das, was wir Respekt nennen.

Vorerst ist das eine methodische Anweisung, und als solche ist sie schon anspruchsvoll, erweitert den Blick. Wie ist sie in die Wissenschaft integrierbar?

Wiederum dadurch, dass damit ein Kriterium der Beurteilung benannt ist. Hilfsprogramme, die KlientInnen nicht auch als Gebende vorsehen und vorkommen lassen, sind demnach tendenziell demütigend. Im weiten Begriff von der Sozialraumorientierung, wie wir ihn verwenden, werden die KlientInnen in ihrer Einbindung in ihre soziale Umwelt in den Blick genommen. Die KlientInnen als PartnerInnen in sozialen Austauschbeziehungen, als gebende und nehmende. Als MitgesellschafterInnen in dieser Gesellschaft, die sich ihnen über die Beziehungen in ihrer Lebenswelt erschließt.

Sozialarbeitswissenschaft kann so gesehen nie nur eine Wissenschaft von Defiziten und deren Behebung sein, sondern auch eine Wissenschaft von den Beiträgen der Armen, Verletzlichen und Unterdrückten zur Gesellschaft, eine Wissenschaft von der Ermöglichung dieser Beiträge. (diese Trias findet sich in der Präambel zum Code of Ethics der NASW der USA: people who are vulnerable, oppressed, and living in poverty).

Ein letztes Mal geht es nun um unsere Wissenschaft.

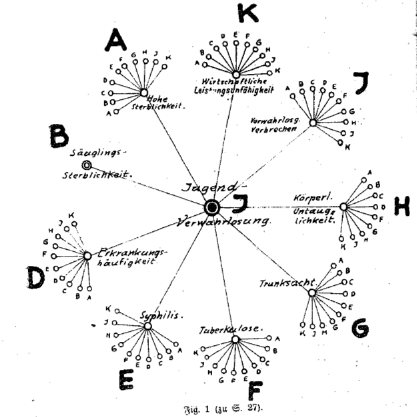

In ihrem Buch „Grundlagen der Fürsorge“, entstanden 1921, schreibt Arlt von der „Unzulänglichkeit der Hilfe nach der Notform“ (da die „Elendsform einmal Wirkung, ein andermal Ursache sein kann“) (27) „von jeder Elendform zweigen nahezu alle anderen Elendsformen ab“ (ebd.).

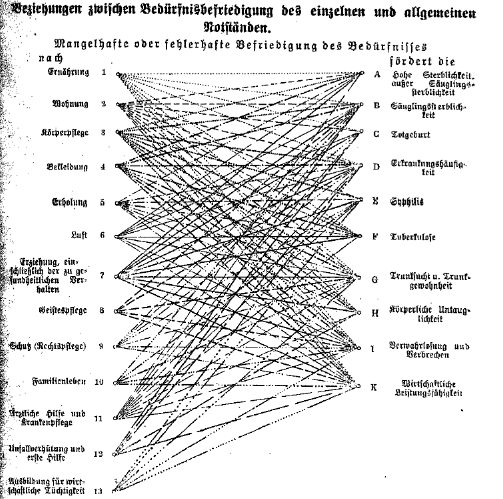

(Arlt 1921:26)

Mit diesem Bild, das Sie hier sehen, hat sie das dargestellt. Aus der einen Not kann eine andere resultieren, aus dieser wiederum eine andere. Die Hilfe, die nur nach der Notform organisiert ist, ist daher zwangsläufig immer wieder unangemessen. Armut, Hilfsbedürftigkeit ist kein Zustand, sondern ein Prozess, schreibt sie mehrfach an anderen Stellen ihres Werks. Die Situation der KlientIn erschließt sich erst aus ihrer Geschichte.

Die Spezialisierung der Hilfen, die Einschränkung der Zuständigkeit von Einrichtungen auf je eine „Notform“ ist den KlientInnen unangemessen. Arlt zieht daraus nicht den Schluss, die spezialisierten Hilfen aufzugeben, sie empfiehlt ihre qualifizierten Volkspflegerinnen als jene Profis, die den Gesamtblick auf die Person in ihrer Situation herstellen können. Wir finden diesen Gedanken in den guten Formen des modernen Case Management wieder.

Für die Sozialarbeitswissenschaft heißt das wiederum, dass der Blick auf die wirklichen Lebenssituationen der KlientInnen, auf das Werden dieser Situationen, unverzichtbar ist.

Arlts Schriften sind ein großes Plädoyer für den Blick auf die gesellschaftliche Situation, die Wirtschaft, als Voraussetzung des Lebens, des Wohlergehens und der Not. Auf die einzelnen Menschen, in deren Lebenssituation sich die gesellschaftliche Situation konkretisiert, und auf die Einrichtungen des Sozialwesens, die sich in diesem Spannungsfeld bewegen, es für die Individuen unterstützend gestalten wollen. Ein anspruchsvolles Programm.

Ihr Weg, dieses Programm zu erfüllen, ist der, die Institutionen am Anspruch wirkungsvoller Hilfe, zu messen. Und wirkungsvolle Hilfe, das ist für sie immer individualisierte Hilfe. Nein, das stimmt so nicht ganz: Liest man Arlt genau, so meint sie, dass Hilfe vorerst als schematische Hilfe wirkungsvoll sein kann, aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Zahlreiche potenzielle KlientInnen erreicht die schematische Hilfe nicht, für jene muss es individualisierte Hilfe geben. Ihr Interesse gilt den Grenzen der schematischen und den Möglichkeiten der individualisierten Hilfe. Wir könnten für uns als Hypothese formulieren: Sozialarbeit beginnt dort, wo die schematische Hilfe aufhört, wirksam zu sein. Und Sozialarbeitswissenschaft ist eine Wissenschaft von den Grenzen der schematischen und den Potenzialen der individualisierten Hilfe.

Und Sozialarbeit wird dort ärgerlich, wo sie nicht mehr individualisiert, sondern selbst schematisch ist.

Und damit wären wir beim abschließenden Thema, beim Kerngeschäft der Studiengänge Soziale Arbeit, bei der Lehre.

Die Bildung von SozialarbeiterInnen

(Arlt 1921:21f)

Ilse Arlts tiefe Überzeugung galt einer wissenschaftlich orientierten Ausbildung der Volkspflegerinnen. Wissenschaftlich orientiert hieß für sie, dass die Studierenden selbst die wissenschaftliche Herangehensweise zu erlernen hatten. Nicht, weil sie eine Forschungskarriere einschlagen sollten, sondern weil sie das für die tägliche Arbeit mit den hilfsbedürftigen Individuen brauchten.

Der ärgste Feind ist nicht die gänzliche Unkenntnis, sondern die Fehlmeinungen, die falsche Gewissheit. Die falsche Gewissheit, die kommt für Ilse Arlt aus einem Mangel an Fantasie. Sie beschreibt eine Übung zum Training der Fantasie: Die lapidare Meldung, dass ein Junge von einer Straßenbahn überfahren worden sei, wird den Studierenden vorgelesen. Sie sollten dann so viele Erklärungen wie möglich für diesen Unfall finden. Am Anfang sei das nur schleppend vorangegangen, nach einiger Zeit seien die Studierenden mutiger geworden im Gebrauch ihrer Fantasie, und schließlich sei man auf 200 Möglichkeiten gekommen, wie es zu diesem Unfall gekommen sei.

Zum einen ist die Geduld zu bewundern, die Ilse Arlt hier offensichtlich aufgebracht hat. Zum anderen ist für alle, die Soziale Arbeit lehren, dieses Beispiel selbst lehrreich. Tatsächlich kennen wir alle das Problem. Studierende, kommen selbst meist aus recht wohlbehüteten Verhältnissen. Bei der Interpretation von Fallsituationen scheint ihnen schlicht das Vorstellungsvermögen zu fehlen, was denn da alles vorgefallen, alles vorangegangen sein könnte. Der Mangel an Fantasie hat dann oft die Dürftigkeit der Interpretation zur Folge. Zu nahe liegen einfachste schematische Erklärungen. Deshalb empfiehlt Ilse Arlt das Training der Fantasie.

Ein weiteres Element ihrer Auffassung von Bildung zur Sozialarbeit ist das Würdigen von Fakten. Sie ermutigte ihre Studentinnen, Fakten über das Leben, die Haushaltsführung, die Organisation von Hilfseinrichtungen zu sammeln.

(Arlt 1921:93)

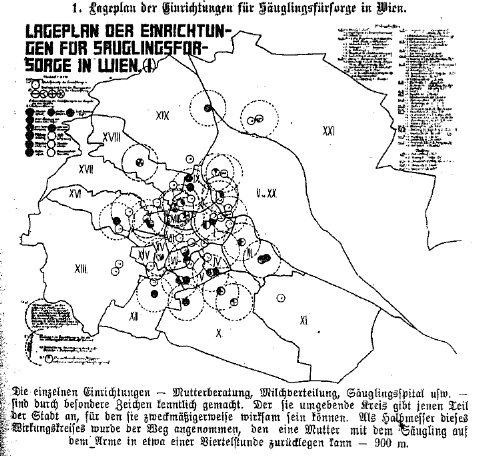

Als Beispiel sehen Sie hier eine Karte der Säuglingsfürsorgeeinrichtungen in Wien, sorgfältig ausgeführt, mit dem Kreis, der die Entfernung markiert, von der aus sie fußläufig zu erreichen sind. Die Grafik entstammt der Seminararbeit einer Studentin.

Wir versuchen in unseren Studiengängen, an diesem Blick der Studierenden zu arbeiten. Wir kämpfen darum, dass sie sich in der Beurteilung des Falles an Fakten orientieren, dass sie eine forschende Herangehensweise lernen.

Wie Ilse Arlt halten wir den kritischen Blick auf die Wirkungen und die Wirksamkeit der sozialen Interventionen für unentbehrlich, ebenso wie den kritischen Blick auf sich selbst, die eigenen Meinungen und die eigenen schnellen Urteile.

Eine Kultur des Lernens und Wissens, der Kritik und des Kritisiertwerdens, das wäre ein Abschied aus einer vordergründigen forderungsarmen Wohlfühlkultur, wie sie manche Akademien für Sozialarbeit gekennzeichnet hat. Ein schwieriger Weg, wie jeder Kulturwandel. Wir versuchen ihn mit Leidenschaft zu gehen, und wissen uns dabei in der Tradition des Denkens von Ilse Arlt.

(Arlt 1958:53)

Literatur

Arlt, Ilse (1921): Die Grundlagen der Fürsorge. Wien.

Arlt, Ilse (1931): Sparsame Fürsorge. In: Soziale Arbeit 1-3 (28). Wien / Leipzig. S. 38-44.

Arlt, Ilse (1958): Wege zu einer Fürsorgewissenschaft. Wien.

Baecker, Dirk (1994): Soziale Hilfe als Funktionssystem der Gesellschaft. In: Zeitschrift für Soziologie: Heft 2. Stuttgart. S. 93-110.

Engelhardt, Tom (2007): Sieben Jahre Hölle. Über das Leichenzählen, Todeszonen und ein Reich der Dummheit. In: Lettre International, Herbst 2007. S. 14-17.

Schmidbauer, Wolfgang (1992): Hilflose Helfer. Über die seelische Problematik der helfenden Berufe. In: ; überarbeitete Neuauflage. Reinbek.