Texte

Soziale Diagnose: Bewusst Beurteilen.

- Details

- Erstellt am Sonntag, 14. März 2010 07:15

Referat auf der Fachtagung der Interessengemeinschaft Justizsozialarbeit. Windischgarsten, 17. Oktober 2002.

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen.

Ich werde in mehreren Schritten versuchen, die Möglichkeiten und Grenzen der Sozialen Diagnose im Gefängnis vor Ihnen zu entwickeln. Ich muss dazu weit ausholen, da es in der Profession derzeit nicht ganz klar zu sein scheint, was Soziale Diagnose überhaupt ist, wozu sie gut sein soll, und wodurch sie sich von anderen Formen der Diagnose, zum Beispiel der psychologischen, unterscheidet.

Ich muss Sie also um Geduld bitten, und um Ihr Vertrauen, dass wir im Laufe dieses Nachmittags schon noch direkt auf unser Thema zu sprechen kommen werden. Zuerst werde ich mich nämlich damit beschäftigen müssen, was der Gegenstand der Sozialarbeit ist, also womit sie sich beschäftigt und was daher von ihr und kompetent nur von ihr diagnostiziert werden kann.

Im zweiten Schritt werde ich Ihnen eine Struktur für den Einsatz Sozialer Diagnosen in mehrprofessionellen Teams vorschlagen. Im dritten Schritt beschäftigen wir uns mit einigen praktischen Problemen. Morgen Vormittag werden Sie dann versuchen können, einige Verfahren der Sozialen Diagnose auf ihre Verwendbarkeit zu überprüfen.

Aber vorerst zurück zum Start.

Teil 1

Ich nehme an, dass Sie in Ihrer Ausbildung von Mary Richmond gehört haben. Sie arbeitete in den USA und war die profilierteste Vertreterin der „COS“, der Charity Organisation Societies. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sie die Gründermutter der Sozialarbeit war. Was war ihr Konzept? Sie hat die staatliche und zivilgesellschaftliche Wohlfahrt keineswegs erfunden, die gab es schon, und es waren bereits beachtliche Gelder, die in Programme der organisierten Hilfe flossen. Das Angebot der Charity Organization Societies war, die Effizienz des Mitteleinsatzes zu erhöhen – ja, genau das! Dafür mussten SpezialistInnen ausgebildet werden, und diese SpezialistInnen waren die ersten Sozialarbeit-Profis. Ihre besondere Leistung war es, fallbezogen entscheiden zu können, welche Hilfen sinnvoll und welche weniger aussichtsreich waren. Mary Richmond erkannte, dass man sich dafür auf die Zielpersonen, die KlientInnen, einlassen musste. „Not alms, but a friend“ bot sie den Armen. Keine Almosen also, die „friendly visitors“ boten den KlientInnen nicht Almosen, sondern das Gespräch – und über ihre Expertisen den Zugang zu passgenauen Hilfen.

Sie können sich vorstellen, dass der Ruf der Sozialarbeiterinnen ein, wie man es mit einem schönen Zentralbegriff unserer Profession nennen würde, „ambivalenter“ war. Schließlich hing es von ihrer Einschätzung ab, was man bekommen konnte und was nicht.

Welches Problem lösten diese frühen Kolleginnen? Sie lösten ein uns wohlbekanntes Problem, nämlich das der mangelnden „Passung“ zwischen Sozialprogrammen und dem stets besonderen sogenannten Einzelfall. Die Mittel, die für soziale Hilfsprogramme bereitgestellt wurden und bereitgestellt werden, sollen immer gesellschaftliche Probleme lösen. Die Menschen aber wollen ihr persönliches Problem gelöst haben. Das „doppelte Mandat“ der Sozialarbeit, ihre Stellung zwischen den KlientInnen und den Programmanbietern, ist das Lebenselixier unserer Profession, es ist genau der Ort unserer Professionalität. Hier entfalteten bereits Mary Richmonds frühe Sozialarbeiterinnen ihre speziellen Fähigkeiten.

Ihre Leistung war eine diagnostische, sie nutzten, was an Ressourcen da war, und sie nutzten es nicht wahllos, sondern nachdem sie sich ausführlich mit denen unterhalten hatten, zu deren Nutzen diese Programme angeblich geschaffen worden waren. Zum Werkzeug einer solchen Tätigkeit gehört notwendig eine Haltung der Skepsis gegenüber den Segnungen der Wohlfahrtsprogramme – und eine Skepsis gegenüber den Begehrlichkeiten der Klientinnen. Das eigene, fachlich abgesicherte Urteilen ist gefragt. Dieses Urteilen musste aber doppelt „passend“ sein: Anschlussfähig an die Lebenswelt und den Alltag der KlientInnen, anschlussfähig an die Hilfsprogramme.

Wenn die zentrale sozialarbeiterische Aufgabe die der Herstellung von „Passung“ ist, die Verknüpfung gesellschaftlicher Programme zur Lösung sozialer Probleme mit individuellen Bedürfnissen zur Verbesserung des Lebens, dann ist die Diagnose im Zentrum der Sozialarbeit angesiedelt, kann man ohne sie nicht auskommen.

Aber was ist mit der sozialarbeiterischen Kunst der Gesprächsführung, der Hilfe zur Selbsthilfe, den kunstvoll dialogischen Hilfsprozessen, den umfänglichen Fähigkeiten des Verhandelns nach allen Seiten, dem weisen Optimismus, also mit all dem, was wir als Kunst der Gestaltung von Unterstützungsprozessen kennen? Wir nehmen das für uns in Anspruch und wissen, wie wenig der Ablauf dieser Prozesse vorhersagbar ist. Die Themen wechseln, die Umweltbedingungen ändern sich, Rückschläge sind an der Tagesordnung. Flexibilität ist gefragt, und gleichzeitig müssen wir die Struktur des Hilfsprozesses aufrechterhalten. Kann all das, kann das andauernd Dialogische, kann die Unsicherheit darüber, wie es weitergehen wird, überwunden werden durch eine Besinnung auf die Diagnose als zentrale Aufgabe der Sozialarbeit?

Nein, das geht natürlich nicht. Die Soziale Diagnose ist zu einer professionellen Leistung der Sozialarbeit geworden gerade durch das Wissen , dass es unmöglich ist, Hilfsprozesse erfolgreich bürokratisch zu planen. Um die Wirksamkeit von Hilfen wahrscheinlicher zu machen, muss der Kontakt mit den Empfängern der Hilfe gesucht, der Dialog aufgenommen werden. Und je schwieriger die Situation, umso wichtiger ist es, den Dialog aufrechtzuerhalten. Der Ort der Sozialen Diagnose ist der Dialog.

Heute grassieren zwei große Illusionen:

Die erste Illusion besteht darin, zu meinen, professionelle Sozialarbeit hätte ihre Aufgabe vor allem am Beginn von Hilfsprozessen. Die Sozialarbeiterin arbeite diagnostisch, könne dann eine spezielle Speisekarte zusammenstellen, die den Fortgang des Prozesses berechenbar und verrechenbar mache. Sie diagnostiziert, dann wird entschieden: diese Gruppentherapie, diese materielle Absicherung, diese Schuldnerberatung. Dann sei der Ablauf klar, der Mitteleinsatz kalkulierbar. Allenfalls gesteht man noch zu, dass die Evaluation noch unter Beteiligung der Profis geschehen könne.

Als Illusion erweist sich diese Vorstellung aus einigen sachlichen Gründen. Der wichtigste ist, dass die Soziale Diagnose ohne Daten, die nur vom Klienten selbst zu kriegen sind, nur vage bleiben kann. Sie ist umso präziser, je mehr der Klient daran mitarbeitet. Voraussetzung für diese Mitarbeit ist der Aufbau einer Klient-Sozialarbeiter-Beziehung. Das braucht etwas Zeit, und es braucht Formen der Kooperation.

Die zweite, der ersten inhaltlich entgegengesetzte, Illusion besteht im Glauben, wegen der Schwierigkeiten der Prognose könne man in der Sozialarbeit auf Diagnose und Evaluation verzichten. Es reiche der Dialog.

Diese Illusion muss bereits bei der Aufgabe, den Dialog zu führen, scheitern. Dialog ist nämlich nur dann möglich, wenn zwei Individuen ihre Sicht der Dinge, ihre Urteile, gegenüberstellen. Wenn sich der Sozialarbeiter eines Urteils enthält, wie will er dann einen Dialog mit dem Klienten führen?

Also: Wir brauchen die Diagnose als einen kontrollierten Weg, zu Urteilen zu kommen. Und wir brauchen das Wissen um ihre Vorläufigkeit, um unsere Professionalität zu wahren und nicht zu Bürokraten zu verkümmern.

Aber was gilt es zu diagnostizieren? Worin besteht die „Passung“, das Wirksam-Machen von gesellschaftlichen Programmen zur Lösung sozialer Probleme?

Auch dafür müssen wir zuerst einmal ein bisserl ausholen. In der sozialarbeitswissenschaftlichen Diskussion gehen heute viele davon aus, dass der Gegenstand der Sozialarbeit die Lösung sogenannter Sozialer Probleme sei. Aber was ein soziales Problem ist und was nicht, das entscheidet nicht die Sozialarbeit. Das ist immer und notwendigerweise eine politische Entscheidung, eine die im öffentlichen Diskurs vorbereitet wird. Letztlich ist es dann ein politisches Gremium, das Maßnahmen zur „Lösung“ dieses Problems beschließt. Sie kennen einige dieser Problemkarrieren. Einrichtungen, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, haben ihre Existenz und Finanzierung der Neudefinition eines Sozialen Problems zu verdanken. Wir konnten das mitverfolgen: Beim „sexuellen Missbrauch“, bei der „Verschuldung“, bei der „Spielsucht“ und so weiter. Ältere Begriffe dieser Art sind „Armut“, „Kriminalität“, „Verwahrlosung“ und ähnliche. Diese Begriffe sind keine sozialarbeiterischen Begriffe, sondern solche des Alltagsdiskurses und des politischen Diskurses. Diese Etiketten kleben auf den Geldpackerln, mit denen die Gesellschaft Einrichtungen der Sozialen Arbeit und der Justiz finanziert. Man muss sich auf sie beziehen, sie verwenden, weil sie die Legitimation für den Einsatz von Zeit und Geld bringen. Aber mit der Feststellung, dass es sich um einen Fall von … handle, ist man einer sozialen Diagnose noch nicht einmal näher gekommen.

Ja, man kann in dieser Argumentation sogar noch einen Schritt weiter gehen: Was ein Fall für die Sozialarbeit ist, entscheiden eigentlich nicht SozialarbeiterInnen. Das entscheiden Institutionen oder Personen aus der Umwelt der KlientInnen oder der Klient selbst. Sie definieren etwas als Problem, das der sozialarbeiterischen Bearbeitung bedarf. Kontaktaufnahme durch den Klienten, Zuweisung oder Überweisung durch eine Institution, die Meldung, dass jemand stört und damit zu einem Problem wird, das sind die Modi am Anfang eines sozialarbeitereischen Bearbeitungsprozesses, am Anfang eines sozialarbeiterischen Hilfsprozesses. Wer zum Sozialarbeiter geschickt wird, hat ein Problem. Wer ihn freiwillig aufsucht, auch.

Zugespitzt könnte man sagen: Die Problemformulierungen, die zur Kontaktaufnahme führen, sind die Symptome, die die Sozialarbeiter zu kurieren haben. Aber gibt es dahinter so etwas wie eine Krankheit? Kann man diese Symptome „lesen“, wie ein Arzt die Symptome seiner Patienten liest und deutet?

Ja, einerseits ist das möglich. Jemand erzählt uns davon, dass er seine Miete nicht bezahlt hat und wir denken an drohende Wohnungslosigkeit oder an Verschuldung. Für beides haben wir Bearbeitungsprogramme im Kopf, wir kennen prinzipiell die Kur.

Nein, andererseits ist es nicht möglich, die Problemformulierungen von Klient und Umwelt wie Symptome einer Krankheit zuzuordnen. Die Problembeteiligten liefern sehr unterschiedliche Beschreibungen, und bei genauerer Betrachtung erweisen sich mehrere Begriffe als gleichermaßen zutreffend. Verschuldung, Isolation, eine dürftige Bildungsbiografie, Konflikte mit wichtigen Personen des Lebensfeldes, Delinquenz etc. sind möglicherweise Begriffe, die gleichermaßen bestimmte Aspekte der Situation beschreiben.

So besehen liegt es nahe, gleich das Handtuch zu werfen. All das ist sicher nicht zu „heilen“. In eine noch fatalere Verstrickung gelangen wir, wenn wir auch noch die „Ursache“ der momentanen Problemlagen in den Blick zu nehmen versuchen. Wir bewegen uns im Feld des Bio-psycho-sozialen:

- Die Geschichte der Person und ihrer Beziehungen,

- der aktuelle Status ihrer Beziehungen,

- ihr Denken über die eigene Geschichte,

- die Deutungsmuster, mit denen sie ihre jetzige Situation in den Griff zu bekommen versucht,

- der Zustand ihrer näheren Umwelt und des Gemeinwesens,

- ihr körperlicher, gesundheitlicher Zustand,

- ihr Zugang zu materiellen Ressourcen

- die gegenwärtige Rechtslage und

- die Meinungen und Einschätzungen des sozialen Umfelds,

all das trägt zur jetzigen Situation bei, konstruiert sie mit. Was jetzt ein Problem ist, ist, wie es so schön heißt, überdeterminiert. Es hat nicht eine Ursache, sondern viele.

Wir gewinnen mit der Aufzählung solcher Defizitbegriffe also nicht viel, am allerwenigsten gewinnen wir Handlungsfähigkeit. Schon aus diesem pragmatischen Grund hat sich Sozialarbeit seit langem darauf verständigt, den Unterstützungsprozess an den gerade anstehenden Fragen der Lebenssicherung und der Notwendigkeiten des Alltags der Klienten zu orientieren. Die Kunst der Sozialarbeit besteht nicht darin, alle vermeintlichen sozialen Krankheiten aufzuzählen, an denen der Klient leidet. Die Kunst besteht darin, Wege zu suchen, wie trotz dieser „Krankheiten“ Alltagsleben möglich sein kann. Für die Klienten und für jene, die mit dem Klienten Alltag leben wollen oder müssen.

Was kann nun das Resümee dieser ersten Überlegungen sein? Für mich besteht es darin, dass soziale Diagnose zur Grundausstattung der Sozialarbeit gehört; dass sie zwischen Klient und Umwelt/Gesellschaft vermittelt, dass die sozialen Probleme von anderen definiert werden, nämlich in einem grundsätzlich politischen Prozess; dass soziale Diagnose von den vorfindlichen Problemdefinitionen ausgeht, sich darin aber nicht erschöpfen kann und wird.

Soziale Diagnose unterscheidet sich grundsätzlich von bürokratischer Feststellung der Zuständigkeit. Sie ist pragmatisch und kritisch gegenüber dem Klienten, seinem Umfeld und den Hilfsprogrammen. Sie erhöht die Chance auf die Wirksamkeit von Hilfen.

Teil 2

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in diesem zweiten Teil des Referats will ich mich mit den Möglichkeiten und Grenzen der Sozialen Diagnose beschäftigen.

Ich habe den ersten Teil des Referats damit beendet, dass ich die Diagnose als wesentlichen Teil des Beratungsprozesses dargestellt habe. Sie hat ihre Bedeutung in der Ermöglichung des Dialogs. Ich werde darauf noch etwas detaillierter zu sprechen kommen. Zuerst aber soll es um eine andere Funktion der Sozialen Diagnose gehen.

Sowohl Mary Richmond als auch im deutschen Sprachraum Alice Salomon betonten die Bedeutung der Sozialen Diagnose als Ausweis für die Sozialarbeit als Profession. Die Soziale Diagnose stehe neben der medizinischen und einer allfälligen psychologischen Diagnose als selbstverständliche und notwendige Ergänzung. Es ergebe sich damit eine grundsätzliche Gleichwertigkeit der Zugänge. Die sorgfältige Diagnose verschaffe den Sozialarbeiterinnen die Anerkennung ihres Expertinnentums.

Glaubt man den Kolleginnen und Kollegen, ist diese Anerkennung aber nun, fast hundert Jahre später, immer noch nicht gesichert. Gerade gegenüber den selbstsicheren Auftritten der Nachbarprofessionen fühlen sich SozialarbeiterInnen seltsam unsicher beim Einbringen ihrer Expertisen. Nicht zuletzt deswegen steigt die Nachfrage nach Fortbildungen zur sozialen Diagnostik. Man hätte auch gerne eine so schöne, unangreifbare Form der Diagnose, mit der man die anderen beeindrucken kann.

Ist es möglich, zu einer solchen Form der Diagnose zu kommen? Ich denke ja, mit gewissen Einschränkungen.

Wie könnte eine Diagnose aussehen, die SozialarbeiterInnen in einen mehrprofessionellen fallbezogenen Diskurs einbringen könnten?

Ich denke, dass ich spätestens jetzt etwas genauer erklären muss, was ich unter Diagnose verstehe. Ich werde das in freier Anlehnung an die Gedanken von Francis J. Turner tun, seine Unterscheidung zwischen Assessment und Diagnose mit einigen systemtheoretischen Gedanken verbindend.

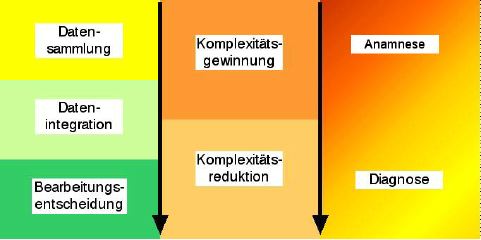

Der Prozess der Diagnose erfordert zwei Schritte. In einem ersten Schritt muss es mir darum gehen, die Komplexität des Problem-Zusammenhangs zu gewinnen. Die Präsentation des Problems durch die Betroffenen erfolgt meist noch in sehr einfacher Form. Es scheint einfach zu sein, schwierig zu lösen, aber in seinem Aufbau einfach. Oft erzählen uns die Betroffenen sogar die vermeintliche Lösung vor dem Problem: Ich brauche einen Ausgang zu meiner ehemaligen Lebensgefährtin. Dieser Schüler kann nicht bei seiner Familie bleiben, er muss in ein Heim, usw.

Unsere Aufgabe besteht in der Exploration: Um welche Personen handelt es sich, in welchem Kontext steht die Frage, die angebotene Lösung. Wir gewinnen ein differenzierteres Bild der Situation. Je mehr wir sie betrachten, umso komplexer werden die Zusammenhänge. Diese Tätigkeit der Gewinnung von Komplexität nennen wir Assessment.

Der zweite Schritt besteht darin, aus den nun erkennbaren vielfältigen Zusammenhängen herauszufiltern, woran zu arbeiten sein wird. Wir müssen die vorerst aufgebaute Komplexität des Bildes vom Fall wieder reduzieren.

Nach welchen Gesichtspunkten reduzieren wir nun, vereinfachen wir wieder. Es ist klar, wozu wir vereinfachen: Wir vereinfachen, um Handeln und argumentieren zu können.

Hier gibt es nun wieder zwei Möglichkeiten, nämlich zwei diagnostische Zwecke:

A) Gewinnung von Überblick (Blick aus dem Hubschrauber, um zu sehen, in welchem Zusammenhang wir uns überhaupt befinden)

B) Heuristik (das Suchen nach Pfaden durch den Dschungel).

Beim Ersteren ist der Blick auf die großen Vernetzungen gefragt, beim Zweiten der Blick aufs Detail. Methodisch sind das zwei sehr verschiedene Aufgaben, die aber beide zu erledigen sind. Manche diagnostische Verfahren ermöglichen das sehr gut.

Sozialarbeiterische Diagnostik kann folgende Dimensionen umfassen:

1. die Kartografierung der Problembeschreibungen, die Anlass der Beschäftigung mit dem Fall sind (Typ A)

2. die Aufnahme, Darstellung und Einschätzung des Sozialen Status (Typ A)

3. die absichtsvolle Etikettierung des Klienten, um ihm Zugang zu aussichtsreichen Unterstützungsmöglichkeiten zu gewähren (Typ B)

4. die Identifizierung von dringlichen Unterstützungsverfahren, um akut drohende Prozesse der Desintegration, des Ausschlusses, zu verhindern (Typ B)

5. das Finden von aussichtsreichen Ansatzpunkten für Veränderung (Typ B)

Beginnen wir mit Punkt 1, der Kartografierung der Problembeschreibungen. Diese sind ein erster und oft bereits ziemlich ergiebiger Hinweis auf das Feld der Problemstellungen. Mit den Problembeschreibungen öffnet sich bereits ein Horizont von Personen, Institutionen und Konflikten, die im gegebenen Fall eine Rolle spielen. Es lassen sich Gefahren und Möglichkeiten erkennen. In der Exploration gehen wir von der eigenen Frage bzw. Problemdarstellung des Klienten aus, fragen dann systematisch nach den Sichten der Important Others, der wichtigen Personen und Institutionen in seinem Lebensfeld. Solange diese sich nicht selbst äußern können, stehen die Vermutungen des Klienten über deren Sicht als Platzhalter in unserem Diagnosetableau – korrekterweise mit einem Fragezeichen versehen. Wir arbeiten also vorerest oft nur mit dem Bild, das der Klient von seiner Umwelt veröffentlichen will, nicht mit seiner Umwelt selbst.

Es ist gut möglich, aus dieser ersten Bestandsaufnahme bereits vorsichtige Schlüsse zu ziehen, die auf unserer Erfahrung und unserer Lebensweltkenntnis basieren.

Nun zu Punkt 2: „Sozialer Status“ meint eine Erfassung der derzeitigen Position des Klienten in der Gesellschaft, seinem Umfeld, in der eigenen Biografie. Es geht dabei um die Gewinnung von Überblick, wieder um den Diagnose-Typus A. Aus dieser Erfassung – wie aus der vorherigen – lassen sich direkt noch keine Handlungsstrategien ableiten. Aber es entsteht eine Landkarte, mit deren Hilfe mögliche Wirkungen und Nebenwirkungen von Maßnahmen nicht nur der Sozialarbeit, sondern auch der Nachbarprofessionen und von Institutionen diskutiert werden können.

Meines Erachtens ist bei aufwändigeren Programmen, also bei allen, in denen ein mehrprofessionelles Team mit dem Fall über mehr als nur eine kurze Zeit beschäftigt ist, die Erhebung und Einschätzung des sozialen Status durch eine Sozialarbeiterin unbedingt angezeigt. Medizinische und psychologische Einschätzung wird damit durch den Blick auf die Lebenssituation des Klienten notwendig ergänzt. Diese Einschätzung kann schematisiert erfolgen. Das amerikanische PIE (Person in Environment, Person in Umwelt) – Manual ist dafür zum Beispiel ein sehr geeignetes Instrument, Sie werden es morgen kennenlernen.

Zu Punkt 3: Wir haben all die negativen Folgen des Missbrauchs von Etiketten, von „Labels“ gelernt. Manche dienen dazu, den Ausschluss von Menschen zu legitimieren. Die Identifizierung der Person mit ihrem Label. Die Stigmatisierung, die mit manchen Labels einhergeht.

Auf der anderen Seite wissen wir allerdings, dass die Etikettierung eines Menschen auch Ressourcen frei machen kann – und dass sie zu mehr Klarheit verhelfen kann. Einen Alkoholiker einen Alkoholiker zu nennen, kann Kräfte frei machen, wie uns die Anonymen Alkoholiker gelehrt haben. Einen politischen Flüchtling nicht als politischen Flüchtling zu bezeichnen, kann ihm Unterstützungen versperren und kann respektlos sein, weil man eine zentrale Bestimmung seiner Situation missachtet. Etiketten können helfen.

Und Beschönigen kann schaden. Gewalttäter sind Gewalttäter. Unterstützende Strategien bauen notwendigerweise darauf auf, dass die Dinge beim Namen genannt werden und dass sich die Sozialarbeit nicht zum Komplizen der Verdrängung macht.

Also: Kategorisierungen, Etikettierungen, sind Mittel. Ihr Gebrauch muss achtsam, aber entschieden erfolgen. Die Etiketten, die wir verwenden, sind selten solche, die von der Sozialarbeit entwickelt wurden. Es sind Etiketten, die aus dem Alltagsbewusstsein kommen, aus anderen Fachbereichen, die politisch generierten Entscheidungen entstammen, ev. juristischen Texten entnommen sind. Wir arbeiten mit fremdem Material. Sie sind Teil der Diagnose, aber sie sind nicht die Diagnose. Sie allein sind keine Diagnose.

Zu Punkt 4: Wo liegen akute Gefährdungen für den Klienten oder für ihm nahestehende Personen. Gibt es aktuelle Gefahren eines drohenden Ausschlussprozesses? Wenn ja, muss hier zuerst gehandelt werden. Die drohende akute Gefahr muss gebannt werden.

Zu Punkt 5: Ansatzpunkte für eine Veränderung zu finden, Anschlussstellen für die Kooperation mit dem Klienten, das ist der dialogische und explorative Auftrag der Sozialarbeit. Hier hat die Aufmerksamkeit für das Detail ihren Ort. Die Diagnose knüpft an an die Eigendiagnose der Klienten. Nicht unbedingt, weil sie meint, diese Eigendiagnose sei objektiv richtig (was immer das auch sein mag). Sondern weil es der günstigste Weg zu einer Zusammenarbeit mit dem Klienten ist.

Ich habe nun den möglichen Aufbau einer sozialarbeiterischen Expertise in einem mehrprofessionellen Team (bzw. im Arbeitszusammenhang eines mehrprofessionellen Teams) beschrieben. Anzuschließen sind noch die interventionsbezogenen Schlussfolgerungen aus den oben beschriebenen diagnostischen Urteilen:

Aber das ist erst die Hälfte des Beitrags, der von der Sozialarbeit gefordert ist. Die andere Hälfte besteht in der eigenen fachlichen Einschätzung der Situation, und sollte folgende Fragen beantworten bzw. auf sie noch einmal unter dem Gesichtspunkt geplanter und möglicher Interventionen eingehen:

Wie sieht das „Problemumfeld“ aus, also in welcher sozialen Situation befindet sich der Klient objektiv.

- Mit welchen Schwierigkeiten ist bei der Implementierung von Bearbeitungsprogrammen zu rechnen?

- Welche Nebenwirkungen der Bearbeitungsprogramme sind erwartbar?

- Wie können diese Nebenwirkungen klein gehalten oder wie kann ihnen begegnet werden?

- Wie müssen Programme eingebettet werden, damit sie ihre Wirksamkeit entfalten können?

- und schließlich: welche Programme und Maßnahmen sind verzichtbar, weil

- ihre Risiken zu groß sind,

- Klient und Umfeld nicht dafür bereit sind,

- das Kosten-Nutzen-Verhältnis schlecht ist,

- die Neben- und Folgewirkungen nicht kontrollierbar wären.

SozialarbeiterInnen gehen bei dieser Einschätzung von ihren Lebensweltkenntnissen, von ihren Kenntnissen über die Logik von Hilfsprozessen und von ihren Kenntnissen über die Subjektivität des Klienten aus.

Allgemeine Lebensweltkenntnis haben sie sich hoffentlich durch ihre längerdauernde Arbeit mit KlientInnen aus dem Milieu erworben. Sie verstehen das Milieu als Subkultur mit eigenen Deutungsmustern, aus denen sich der Klient systematisch bedient und bedienen muss. Spezielle Lebensweltkenntnis erwächst aus der Aufnahme des „Falles“, aus der Datenerhebung.

Ihre Kenntnis über die Logik von Hilfsprozessen haben sie in ihrer Ausbildung erworben. Sie kennen die Phänomene Widerstand, Übertragung, Motiviertheit, Ambivalenz usw. usf.

Die Kenntnis von der Subjektivität der Klienten haben sie im Zuge des diagnostischen Prozesses bei den Gesprächen mit den KlientInnen mittels aufmerksamen Zuhörens, mittels sozialarbeiterischer Gesprächstechnik und Techniken des Verstehens erworben.

Teil 3

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

In diesem dritten Abschnitt möchte ich noch auf einige Schwierigkeiten eingehen, mit denen wir bei der Entfaltung unserer diagnostischen Expertise konfrontiert sind.

1. Die Rolle des Sprechers des Klienten

Die Präsentation der Sozialen Diagnose kollidiert in multiprofessionellen Teams notorisch mit einer zweiten Aufgabe, die der Sozialarbeit zusteht und die sie i.d.R. auch wahrzunehmen versucht: Sie ist in diesen Teams Sprecherin der Alltagslogik des Klienten. Eben deshalb, weil es ihr professionell um die Passung, um die Anschlussfähigkeit der Maßnahmen an die Lebenslagen und Deutungsmuster der KlientInnen geht, also um die Wirksamkeit, ist sie immer wieder dazu gezwungen, in multiprofessionellen Teams die Klienten-Perspektive einzubringen.

Bei den VertreterInnen anderer Professionen führt das mitunter zum Eindruck eines dürftigen Niveaus der Expertise der SozialarbeiterInnen. Was machen die schon anderes, als zu verdoppeln, was die Klienten sagen. Immer werben sie bloß um Verständnis, ihnen geht die nötige Distanz ab.

Tatsächlich ist es nicht leicht, eine Inszenierung zu finden, die beide Rollen gut zur Geltung kommen lässt. Leichter ist es dort, wo die KlientInnen als Person vertreten sind. Ich meine damit, mit ihrer persönlichen, subjektiven Perspektive, nicht als Rechtssubjekt. In Deutschland hat man im Juugendwohlfahrtsverfahren eine solche Rolle eingeführt und die Sozialarbeiter des Jugendamtes von diesem schwierigen Doppelspiel entlastet.

Vollends kontraproduktiv wird die Übernahme der Rolle des Klientenvertreters dort, wo nur mehr mit Euphemismen gearbeitet wird, die Sozialarbeit auf Beurteilungen verzichtet und den Status des Klienten schönredet. Dieser falsch verstandene Beistand für den Klienten führt zu Unglaubwürdigkeit, hilft schließlich niemandem, untergräbt das Ansehen der Profession.

Natürlich sind wir auch Anwälte der Klienten. Aber wir sind Anwälte des wirklichen Klienten, mit all seinen Beschränkungen und Fehlern, nicht eines fantasierten bloßen Opfers der Verhältnisse.

2. Pragmatische Beschränkung der Reichweite der Diagnose

Soziale Diagnostik bleibt immer am Problem, genauer: an den Problemdefinitionen der Akteure. Sie fügt eine eigene Problendefinition hinzu, die die Problembeschreibungen der anderen relevanten Akteure als Elemente der Situation einschließt, berücksichtigt.

Soziale Diagnostik reflektiert immer den eigenen Zugang: Auf wessen Veranlassung ist man in welchem Setting mit dem Fall beschäftigt und wie verläuft der Prozess.

Aus der Logik des sozialarbeiterischen Bearbeitungsprozesses heraus müsste keineswegs immer eine umfassende Diagnostik der Lebenslage der Klienten erfolgen. Soziale Diagnostik für die Zwecke des Beratungsprozesses ist immer pragmatisch und orientiert sich am formulierten Problem. Sie erkundet die Lebensverhältnisse des Klienten nur insoweit, als sie im Zusammenhang mit dem formulierten Problem relevant sind. Wir können von der Gültigkeit der Sparsamkeitsregel sprechen. Einerseits spart sie Zeit, andererseits vermeidet sie beim Klienten auch den Eindruck, schon aufgrund einer einfachen Frage die ganze Lebensgeschichte erzählen zu müssen. Sparsamkeit in der Exploration ist also auch eine Maßnahme zur Vermeidung von unnötiger Hochschwelligkeit.

Trotzdem begnügt sich die problembezogene Diagnose nie mit der geringen Reichweite der Problemdarstellung, wie sie üblicherweise spontan geliefert wird. Problembezogene Diagnose fragt nach dem Problemkontext. Das ist meist mehr, als ohne die Frage- und Gesprächstechniken der Sozialarbeit mitgeteilt worden wäre, aber weniger als alles. Weniger, als ein vollständiges Assessment der Lebenslage und der Vorgeschichte zum Thema machen müsste.

Die Anforderung, in jedem Fall eine komplette Anamnese zu machen, kann eine Überforderung für Sozialarbeiter und Klient sein. Es müssten Zusammenhänge thematisiert werden, deren weitere Bearbeitung nicht sichergestellt werden könnte. Der Prozess der Anamnese müsste sich in die Länge ziehen.

Die problembezogene Diagnose hat demgegenüber den Vorteil, Genauigkeit mit pragmatischer Beschränkung zu verbinden. In einer totalen Institution allerdings hat sie einen gravierenden Nachteil: Die Institution, die zumindest über Monate, Jahre das gesamte Leben des Klienten im Griff zu haben versucht, erwartet mitunter auch oder gerade von der Sozialarbeit den Zugriff auf dieses „ganze Leben“, inklusive der lebensweltlichen Außenbezüge und der Biografie. Verschärft wird das noch durch die Ansprüche einer pädagogischen Orientierung. Mittels Hilfe und pädagogischer Interventionen solle ein deliktfreies Leben möglich werden.

Es ist davor zu warnen, sich diese große Bürde aufzuladen. Sozialarbeit kann das nicht garantieren. Und die soziale Diagnose ist nur mäßig geeignet, Prognosen über künftige Deliktfreiheit abzugeben. Sozialarbeit ist nicht allmächtig, ja sie ist nicht einmal dazu geeignet, Menschen zu bessern. Was sie bessern kann, sind Situationen, in denen Menschen leben müssen. Und sie kann den Deutungsmustern, mit denen Menschen sich diese ihre Situation erklären, noch einige weitere, vielleicht nützlichere, hinzufügen.

Genau darauf richtet sich die soziale Diagnose: Sie beurteilt problembezogen die Situation der Klienten, eigentlich nicht die Klienten selbst. Sie ist nur eingeschränkt eine Personendiagnostik, schon gar keine Eigenschaftsdiagnostik. Diesbezüglich machen wir unseren Kolleginnen aus dem psychologischen Fach keine Konkurrenz. Soziale Diagnose beurteilt die Eigendiagnose der Klienten als Bestandteil der Situation, in der sie ihren Alltag organisieren müssen.

3. Das praktische Problem mit der Sprache

Ein großer Teil der Sozialarbeit am Fall besteht darin, zwischen den Welten verschiedener Fachsprachen und der Alltagssprache zu übersetzen. Wir suchen den Anschluss an die Deutungswelt der Klienten, sind deshalb sehr in einer Sprache geübt, die zwar reicher ist, als die der meisten Klienten, aber stets in ihrer Reichweite bleibt. Das gilt auch für die diagnostischen Urteile der Sozialarbeiter im Prozess. Wir urteilen und teilen unsere Sicht der Situation den Klienten mit, führen den Dialog. Für den Prozess ist es wichtig, dass die Urteile und Deutungen dem Klienten nicht fremd sind, dass er sie in seine Alltagssicht integrieren kann. Er soll schließlich als Experte seiner eigenen Situation wachsen.

Diese im Prozess nötige Alltagssprachlichkeit unserer Diagnose ist allerdings im Dialog mit ExpertInnen anderer Disziplinen ein Nachteil. Einschätzungen, die in Alltagssprache vorgetragen werden, fehlt sozusagen Anzug und Krawatte. Sie gebärden sich nicht wie die Statements von Experten, die mit der Verwendung ihrer Fachsprache immer auch Wissenschaftlichkeit, Spezialwissen markieren. Sie lösen dadurch eine Beißhemmung der anderen Experten aus: Das ist ein Bereich, der mir gehört. Alltagssprachliche Urteile haben einen gegenteiligen Effekt: Sie erwecken den Eindruck, als könnte jeder genausogut Experte sein.

Über dieses strukturelle Problem hinaus hat Sozialarbeit leider immer noch eine gewisse Tendenz zur sprachlichen Verwahrlosung. Die Sprache als sehr feines und vielfältiges Instrument unserer Arbeit wird nicht hinreichend gepflegt und nicht bewusst genug eingesetzt. Ich empfehle Ihnen, die verschiedenen Sprachebenen und auch die Expertensprache regelmäßig zu trainieren und vor allem im Umgang mit anderen ExpertInnen gezielt einzusetzen. Ihre Expertise wird weniger angezweifelt werden – und, was noch wichtiger ist, Ihre Beurteilungen werden klarer, präziser werden.

4. Diagnose als kooperativer Prozess

Ich habe bereits mehrfach angedeutet, dass die soziale Diagnose sich auf die Problemdeutungen der Betroffenen bezieht, ihnen gegenüber sehr aufmerksam ist. Die Diagnose ist vor allem im Casework keine vom Beratungsprozess separierte Eigenleistung des Experten, sondern integrierter Bestandteil des Prozesses. Die Klienten werden idealerweise nicht nur in die Datenerhebung einbezogen, sondern auch in die Dateninterpretation. Insofern sind diagnostische Verfahren mehrfach in den Bearbeitungsprozess verwoben:

Sie sind selbst Teil der Beratung und helfen den KlientInnen, ihre eigene Situation systematisch zu durchdenken und Lösungswege zu finden.

Diagnostische Urteile der Sozialarbeiterin stehen im Beratungssetting zur Diskussion, sind Mittel therapeutischer Konfrontation.

Diagnosen, die an Dritte weitergegeben werden, können mit den KlientInnen abgesprochen werden und ermöglichen die Arbeit am Selbstbild sowie die bewusste Auseinandersetzung mit der Stellung des Klienten in für ihn wichtigen Umwelten.

Diagnosen produzieren also weniger Wissen „über“ KlientInnen, sondern können auch als Werkzeug für die Produktion von Wissen des Klienten über sich selbst und seine Situation genutzt werden. Diagnostik lässt sich in ein dialogisches Pradigma der Sozialarbeit einordnen (dialogische Situationsdiagnostik).