Texte

Soziale Diagnose heute

- Details

- Erstellt am Sonntag, 14. März 2010 07:44

Oder: Von der Nützlichkeit, zu wissen, was man tut.

Referat auf der Tagung "Sozialarbeit im Gesundheitswesen", Salzburg, 15.-16.11.2004.

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ich stehe vor der titanischen Aufgabe, hier in einer halben Stunde über, wie das Richard Köppl in seiner Themenvorgabe formuliert hat, „heutige Verständnis von Sozialer Diagnose in Theorie und Praxis“ zu referieren. Da ich mich diesem Anspruch nicht gewachsen fühle, so schnell kann ich nicht reden, werde ich den Auftrag redimensionieren, handlicher machen – und nicht den ganzen heutigen Diskurs zur Diagnostik darstellen, sondern nur meine Position. Ich hoffe, die ist für Sie interessant genug.

Es hat 80 Jahre gebraucht, bis in der Sozialen Arbeit die Rede von der Sozialen Diagnose wieder Konjunktur hat. Auf den ersten Blick ist das erstaunlich. Erstaunlich ist, dass es so lange still war um eine kontrollierte soziale Diagnostik, erstaunlich ist aber auch die Renaissance des Interesses dafür.

Ich werde Ihnen zuerst einige schlechte und einige gute Gründe für dieses Interesse nennen.

Dann werde ich skizzieren, welche Anforderungen diagnostische Instrumente für die Sozialarbeitspraxis erfüllen müssen, sollen sie nützlich und anwendbar sein.

Dann werde ich einige Verfahren der Sozialen Diagnose vorstellen, um schließlich mit einem Plädoyer für den Einbau dieser und ähnlicher Verfahren in die sozialarbeiterische Fallbearbeitung abzuschließen.

A.

Beginnen wir mit den schlechten Gründen.

Die Träger der Sozialen Arbeit, vor allem die Managementebenen, drängen auf eine bessere Beschreibbarkeit und Steuerbarkeit der Sozialarbeit. Sie müssen zunehmend Leistungsbeschreibungen erstellen, um ihre Finanzierung zu sichern. Dabei ist ihnen eine Orientierung an von der Legislative und dem ministeriellen Beamtenapparat formulierten Zielen und Kennzahlen vorgegeben. Während die Medizin die Definitionsmacht darüber hat, was eine Krankheit ist und was nicht (wobei es in ihrem Interesse liegt, möglichst jede Normabweichung als Krankheit zu definieren), hat die Sozialarbeit nicht die Definitionsmacht darüber, was ein soziales Problem ist. Die Definition eines sozialen Problems ist ein öffentlicher diskursiver Prozess, ein seinem Wesen und letztlich auch seiner Form nach politischer Prozess. Die Träger, denen eine stärkere Flexibilität bei der Erbringung von Dienstleistungen an die Politik abverlangt wird, verlangen diese Flexibilität und bessere Steuerbarkeit zunehmend auch von ihrem Personal. Über Produktbeschreibungen, ausgefeiltere Dokumentationssysteme und die genauere Definition von Abläufen soll die relative Offenheit der sozialarbeiterischen Beratungs- und Betreuungsprozesse besser einer „verkaufbaren“ Darstellung, aber auch einer Steuerung durch Entscheidungen des Managements zugänglich gemacht werden. Definierte und überprüfbare Betreuungsziele, frühzeitige begründete Festlegungen auf einen gewünschten Verlauf des Prozesses und damit auch auf den zu erwartenden Mitteleinsatz sollen die überprüfbare Effizienz des Prozesses erhöhen. Damit wird der Orientierung der Methodik auf ergebnisoffene und wenig vorhersagbare Prozesse der Kampf angesagt.

Ergänzend und alternativ dazu ist es ein aus nicht-professionellen Zusammenhängen importiertes Qualitätsverständnis, das ebenfalls auf beschreibbare immergleiche Prozesse und vorweg definierte überprüfbare Zielsetzungen abhebt, das es der Sozialarbeit immer schwerer macht, so weiter zu machen wie bisher.

Es gibt ein weiteres neues Schlagwort, das in die gleiche Kerbe schlägt: „Evidence Based Practice“. Etwas verkürzt dargestellt funktioniert das so: Am Beginn eines Unterstützungsprozesses wird auf Basis eines Assessments eine Diagnose erstellt. Die Entscheidung über Interventionen ist dann weitgehend durch Ergebnisse einer quantitativen Wirkungsforschung vorgegeben. Bei Personen mit der Diagnose X konnte in 70 % der Fälle mit der Intervention Y ein Erfolg erzielt werden, mit der Intervention Z in nur 45 % der untersuchten Fälle. Also ist bei Diagnose X im vorliegenden Fall die Intervention Y anzuwenden.

Was der sogenannte Managerialismus will, ist eine überprüfbare, objektivierte routinisierte Soziale Arbeit, planbar und messbar.

Nichts gegen Planung, wenn sie der Eigenart der zu planenden Prozesse angemessen ist. Nichts gegen Messbarkeit, wenn messbares gemessen wird. Alles gegen Versuche, die hochintelligente Interventionstechnologie der Sozialarbeit auf eine solche Art auf die mechanische Anwendung von routinisierten Programmen zurückzustutzen. Hier wird versucht, High Tech durch Low Tech zu ersetzen.

Ich sage voraus, dass eine Diagnostik, die versucht, solche Wünsche zu bedienen, scheitern wird.

B.

Doch nun zu den guten Gründen, die für eine Entwicklung sozialarbeiterischer Diagnostik sprechen.

Der erste gute Grund: Wir brauchen beschreibbare und nachvollziehbare Verfahren, um zu fachlichen Einschätzungen zu kommen. Auch wenn unser „Gspür“ grade nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten, soll sich unsere Einschätzung einer Fallsituation doch deutlich von der eines Laien unterscheiden. Wir brauchen eine eigene und fachliche Situationseinschätzung, damit wir in den Dialog mit den KlientInnen und mit anderen Fallbeteiligten eintreten können.

Der zweite Grund: Wenn wir keine eigene sozialarbeiterische Diagnostik entwickeln, die sich mit den aus unserer fachlichen Sicht relevanten Aspekten eines Falles systematisch beschäftigt, sind wir den medizinischen, psychologischen und psychotherapeutischen Sichtweisen und Diagnosen hilflos ausgeliefert, können ihnen nichts entgegensetzen. Wir werden Hilfskräfte, nicht anerkannt, und unsere Gutachten werden wenig respektiert werden.

Der dritte Grund: Unsere KlientInnen verdienen, dass wir wissen, was wir tun und warum wir es tun.

Der vierte Grund: Die Managementebenen wollen, wie oben beschrieben, Sozialarbeit steuerbarer machen. Sie verwenden dazu unter anderem Dokumentationssysteme, die eine entfernte Ähnlichkeit mit diagnostischen Verfahren haben, meistens aber nicht gegenstandsangemessen sind. gegen diese Zumutung, gegen die Entprofessionalisierung, benötigen wir eine fachlich begründbare Diagnostik, die dem Gegenstand angemessen ist und unsere Professionalität, damit auch unsere relative Unabhängigkeit von den Zumutungen des Managerialism stärkt.

Gründe genug, denke ich, sich anzusehen, ob es eine Diagnostik geben kann, die sozialarbeiterisch ist in ihrer Herangehensweise und in dem, was sie diagnostiziert. Eine Diagnostik, die uns im Fall klüger macht und sicherer in unseren Interventionsentscheidungen.

C.

Ausgehend von diesen guten Gründen können wir nun einige Anforderungen an diagnostische Verfahren in der Sozialarbeit formulieren:

1) Soziale Diagnostik muss zur Logik, zum Blickwinkel der Sozialarbeit passen

Der Blickwinkel der Sozialarbeit ist jener auf die „Person in der Situation“ oder auf „Person in Umwelt“. Sozialarbeit interessieren die Probleme der Lebensführung der KlientInnen, oder, in anderen Worten, die Probleme der Alltagsgestaltung. Diagnostische Verfahren müssen daher dieses Verhältnis von Person und Umwelt erfassen.

Die Logik der Sozialarbeit ist eine Logik der Individualisierung, des Eingehens auf die Subjektivität. Es ist eine Logik des gezielten Beziehungsaufbaus, des Dialogs und der Aufmerksamkeit für die Eigendiagnose der KlientInnen. Die Logik der Sozialarbeit ist eine, die jeden Kontakt bereits als Intervention versteht. Eine säuberliche Trennung zwischen Diagnose und Therapie ist daher nicht möglich. Anamnese und Diagnose sind bereits Intervention, und die Intervention hat diagnostische Anteile.

2) Soziale Diagnostik darf die Selbststeuerung der KlientInnen nicht behindern, sondern soll sie günstigenfalls vorantreiben

Sozialarbeiterische Unterstützungsprozesse sind in dem Maße erfolgreich, als es gelingt, dass die KlientInnen ihre Möglichkeiten der Selbststeuerung besser wahrnehmen können. Jedes diagnostische Verfahren, das KlientInnen nur auf einen Objektstatus reduziert, das ihn nur als „zu Behandelnden“ fasst, ist daher fehl am Platz, ungeeignet, kontraproduktiv.

3) Diagnostische Verfahren sollen helfen, Interventionen (und Nicht-Interventionen) fachlich zu begründen

Ich meine diesen Satz ganz wörtlich:

Diagnostische Verfahren sollen helfen, also nicht die Interventionsplanung vollständig determinieren. Der Dialog, der Prozess und andere Informationen, die in den angewendeten Verfahren nicht erfasst wurden, können den Interventionsplan ebenfalls beeinflussen.

Interventionen, das sind in der Sozialarbeit nicht nur sogenannte „Maßnahmen“, sondern das sind auch Thematisierungsstrategien in der Beratung. Was machen wir als Sozialarbeiter zum Thema, wo agieren wir konfrontativ, wo können wir (vorläufig) auf Konfrontation verzichten.

Fachlich, das heißt erkennbar in Übereinstimmung mit Blickwinkel und Wissensstand der Profession. Das heißt: anders als „aus dem Bauch heraus“ oder in einer Alltagslogik. Fachlich, das heißt, dass die Begründung als fachliche Begründung erkennbar ist, auch im Dialog mit anderen Professionen.

4) Soziale Diagnostik muss die Komplexität des Falles erschließen und doch so strukturieren, dass Entscheidungen möglich werden

Sozialarbeitsfälle sind tendenziell hochkomplex und dynamisch. Für eine fachliche Interventionsentscheidung müssen wir uns diese Komplexität des Falles aneignen, sie aber auch strukturieren, sodass sie geordnet und aufbereitet wird für eine kluge Einschätzung und für eine Fokussierung der Interventionen auf das Wichtige, Mögliche und Aussichtsreiche.

5) Soziale Diagnostik muss den Dialog mit den KlientInnen unterstützen

Und jetzt kommen wir zu einer der wichtigsten Anforderungen an diagnostische Verfahren in der Sozialarbeit: Sozialarbeit ist ein kooperativer Prozess ist, an dem der Klient mitarbeiten muss, soll etwas herauskommen. Die Eigendiagnose der Klienten spielt daher eine hervorragende Rolle in diesem Prozess. Diagnostische Verfahren, die den Dialog behindern oder zu stark formalisieren sind daher schädlich.

D.

Ich will Ihnen nun einige Verfahren kurz vorstellen, die meines Erachtens die vorhin genannten Anforderungen sehr gut erfüllen und die für die Sozialarbeit außerordentlich brauchbar sind.

1) Netzwerkkarte / P3S

Die Netzwerkkarte ist ein Instrument der kooperativen Diagnostik. Kooperative Diagnostik heißt, dass sowohl die Zusammenstellung der Daten als auch deren Interpretation in Kooperation von KlientIn und SozialarbeiterIn erfolgt. Kooperative Diagnostik ist beides gleichzeitig: Ein Mittel, damit die Fachkräfte ein genaueres Bild über die Situation der KlientInnen erhalten; und ein Mittel, damit die KlientInnen ihre eigene Situation strukturiert einschätzen und aus dieser Einschätzung Schlussfolgerungen ziehen können. Kooperative Diagnostik ist damit immer auch Arbeit an der Eigendiagnose der KlientInnen.

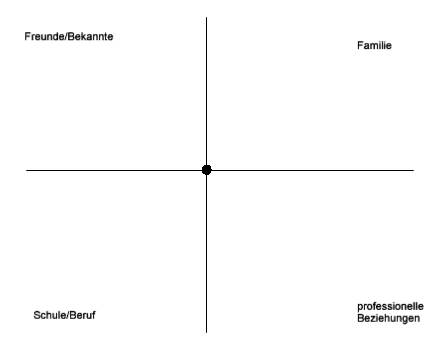

Bei der Netzwerkkarte wird das unterstützende Soziale Umfeld der KlientInnen grafisch als Netz dargestellt, in dessen Zentrum als sogenannte Ankerperson der Klient steht. Ich empfehle eine fixe Sektoreneinteilung.

Die Netzwerkkarte hat als theoretischen Hintergrund die Netzwerktheorie. Unter den verschiedenen Verfahren der Netzwerkdiagnostik, unter denen prominent auch das P3S, der Personal Social Support Survey nach Pearson, zu nennen ist, wähle ich die Netzwerkkarte als Instrument aus, weil sie relativ genau ist und gut in einen Beratungsprozess eingebaut werden kann. Außerdem ermöglicht sie durch die Konstruktion von Daten in einem Bild das Erkennen von Zusammenhängen und Änderungsmöglichkeiten, die anders nicht so leicht zugänglich wären. Nach meinen Erfahrungen gelingt SozialarbeiterInnen nach kurzer Einübungszeit auch bald die Anwendung in der Praxis und die Ergebnisse sind bei einem relativ hohen Anteil von Fällen relevant, d.h. sie eröffnen neue Perspektiven für die Fallbearbeitung.

Wie auch bei anderen diagnostischen Verfahren handelt es sich hier nicht nur um ein Notationssystem, also das Festhalten von Informationen, sondern der diagnostische Prozess ist zweistufig: Zuerst wird die Netzwerkkarte erstellt, in sie fließen Informationen ein, die z.T. bereits vorliegen, z.T. im Gespräch erhoben wurden. Mit der Erstellung der Grafik kann der Prozess in die zweite Phase treten. Das Bild selbst wird Gegenstand der Interpretation, wobei man sich bei dieser Interpretation im Arsenal der Netzwerkwissenschaft bedienen kann.

Um diesen zweiten Schritt bewältigen zu können, ist aber eine Einschulung in die Technik der Netzwerkdiagnostik erforderlich. Werden Netzwerkkarten (oder andere Instrumentarien, wie das später vorgestellte Inklusions-Chart) für die Begutachtung verwendet, ist eine schriftliche Zusammenfassung und Interpretation erforderlich.

2) PIE

Nun will ich Ihnen das Person In Environment Classification System vorstellen, das in den USA von Karls und Wandrei entwickelt wurde und für den Arbeitsbereich der Sozialarbeit von der Intention her eine ähnliche Rolle wie das ICD10 in der Medizin spielen soll.

Auch wenn es fraglich ist, ob das jemals gelingen kann, ist der Versuch trotzdem interessant. Das PIE ist auch ein sehr gutes Instrument für die Diagnose. Das PIE verwendet „Problem“ als zentralen Begriff und umfasst 4 Achsen, von denen 2 im engeren Sinne sozialarbeiterische Achsen sind.

Die Achse 1 umfasst „Probleme in Rollen“. Hier ist die Terminologie interessant.

Mit der Entscheidung für „Problem“ als zentralen Terminus wird der thematischen Offenheit der Sozialarbeit Rechnung getragen. Was als Problem bezeichnet werden kann, ist von den Sichtweisen und Definitionen der Beteiligten abhängig und bezieht sich nicht notwendigerweise auf eine als allgemeingültig vorausgesetzte Norm. Insofern ermöglicht das PIE eine nicht-stigmatisierende Klassifikation. Es wird das Problem verortet und mit einigen Indizes versehen: Problemtyp, Intensität, Dauer und Copingfähigkeiten. Die Kombination dieser Indizes erleichtert eine Problemreihung, die letztlich im Ergebnisblatt erfolgt und eine Beschränkung auf maximal 3 zu bearbeitende Probleme je Achse verlangt.

Die Achse 2 vermisst die Probleme in der Umwelt der KlientInnen, soweit sie für sie relevant sind. Achse 3 fokussiert das psychische, Achse 4 das physische Funktionieren. Diese Achsen sind nicht mehr Gegenstand sozialarbeiterischer, sondern medizinischer Diagnostik. Sie fließen in das PIE als Rahmenbedingungen ein.

3) Inklusionschart

Entgegen der schon einigermaßen erprobten Netzwerkkarte und dem PIE ist das Inklusionschart ein Instrument, das ich im Anschluss an die z.B. von Heiko Kleve vertretene Sichtweise von Sozialarbeit als Profession des Inklusions-Managements entwickelt habe bzw. dzt. noch entwickle. Es werden Niveau und Tendenzen der Inklusion der KlientInnen in relevante gesellschaftliche Funktionssysteme auf einer einfachen 5-stufigen Skala erfasst, daneben wird die derzeitige Tendenz festgehalten und schließlich in einer Textspalte der Stand kurz erläutert.

Inklusion, das erfasst den tatsächlichen Stand der Zugänglichkeit von lebensführungsrelevanten Funktionssystemen, vorerst unabhängig davon, ob die Gründe dafür in der Person der KlientInnen oder in ihrer Umwelt liegen. Es ist sozialarbeiterisch, weil es nicht Personen diagnostiziert, ihnen keine „Eigenschaften“ zuschreibt, sondern weil es eine Person-Umwelt-Relation in den Blick nimmt.

In einem Diskussionbeitrag bei einer Tagung in Bielefeld hat ein deutscher Kollege gemeint, für ihn sei Diagnose nichts anderes als üble Nachrede. Ich sehe keine üble Nachrede darin, wenn wir feststellen, dass diese Person keinen Zugang zum Gesundheitssystem hat.

Die Stärke des Instruments liegt sicher darin, dass es einen raschen Überblick über die Inklusion der KlientInnen liefert und Gefahrenmomente sichtbar macht. Es ist nach kurzer Einarbeitung leicht handhabbar. Im Gegensatz zur Netzwerkkarte ist die Inklusions-Chart weniger für kooperative Diagnostik geeignet und erleichtert eher den SozialarbeiterInnen die Findung und Begründung einer Betreuungsstrategie.

4) Black Box Diagnostik

Schließlich will ich Ihnen noch einen Typus sozialarbeiterischer Diagnostik vorstellen, der sich besonders gut in den Prozess einfügt und der Instrumente wie die vorgenannten zwar nicht ersetzen, aber hervorragend ergänzen kann. Als Black-Box-Diagnostik bezeichne ich Verfahren, die die Eigendiagnose der KlientInnen unterstützen und strukturieren. Wir als BeraterInnen überlassen den diagnostischen Prozess den KlientInnen selbst, wir erfahren günstigenfalls die Schlussfolgerungen, die die KlientInnen daraus ziehen, und arbeiten dann mit diesen Entscheidungen. Die Rolle der SozialarbeiterInnen ist am ehesten mit der von ModeratorInnen zu vergleichen. Ihr Wissenszuwachs über den Fall bleibt minimal, und trotzdem geht was weiter. Faszinierend, oder? Black Box Diagnostik macht manchen Angst, die glauben, man müsse alles wissen.

Ich stelle hier nur ein ganz einfaches und gängiges Verfahren vor, damit Sie ein Bild davon haben, was ich meine. Aber es gibt auch wesentlich aufwändigere und potentere Verfahren.

Zum Einfachen: Problemrankings und Skalierungen sind solche Mittel. Beim Problemranking wird der Klient darum ersucht, bis zur nächsten Sitzung eine „Hitparade“ der Probleme aufzustellen, die er bearbeitet haben möchte. Er soll diese gerangreihte Liste dann zur nächsten Sitzung mitbringen, und auf ihrer Basis werde man besprechen, wie es weitergehen könne.

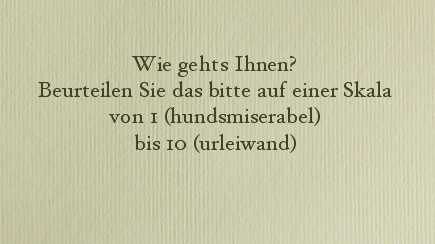

Bei Skalierungen wird die Klientin ersucht, den derzeitigen Status bei einem relevanten Problem auf einer Skala von 1 bis 10 einzuschätzen.

Wenn ich einen Klienten ersuche, sein Verhältnis zu seinen Eltern auf einer Skala zwischen 1 und 10 zu verorten, wobei 1 katastrophal und 10 prächtig sein soll, so wird er die Kontaktfrequenz, die Häufigkeit und Intensität von Streits, das Ausmaß an erfahrener Liebe, an Unterstützung, seine Gefühle beim Gedanken an seine Eltern überlegen, wird mit früheren Phasen dieser Beziehung vergleichen und mit anderen ihm bekannten Eltern-Kind-Beziehungen, mit seinen Vorstellungen von einer guten Eltern-Kind-Beziehung und seinen Wünschen an seine Eltern. All das wird er einfließen lassen in seine Entscheidung. Sagen wird er: 5. In diese Entscheidung gingen all die ambivalenten Gefühle ein, die wir normalerweise unseren Eltern gegenüber haben. Im Beratungsprozess kann so eine Verdichtung sinnvoll sein, wir kennen die Skalierung als ein Mittel, um die Gedanken zu strukturieren und zu fokussieren. Wir könnten zum Beispiel dann den Klienten auffordern, sich zu überlegen, wie er auf einen Wert von 7 kommen könnte. Was müsste er dafür tun? Er wird auf die Überlegungen zurückgreifen, die er vorher angestellt hat. Er hat sie ja noch zur Hand, sie sind nicht verschwunden.

Betrachten wir allerdings diese Zahl 5 von außen, wissen wir nicht, welche Überlegungen und Informationen in sie eingeflossen sind, können wir die auch nicht wieder herausholen. Die 5 sagt fast nichts. All die Ambivalenzen sind verschwunden, die vorher im Kopf des Klienten waren. Vor allem aber ist festzuhalten, dass sich dieser Wert nicht mit den Werten vergleichen lässt, die von anderen Klientinnen und Klienten gewählt wurden. Er ist kein Maß. Er ist ein qualitatives Datum, ein Symbol für ein Bündel an Erfahrungen, Gefühlen und Wünschen, und dieses Symbol kann nur entziffern, wer es selbst niedergeschrieben hat.

Das meine ich mit Black-Box-Diagnostik.

Damit schließe ich vorerst meinen kleinen Rundgang durch brauchbare diagnostische Verfahren in der Sozialarbeit und komme zum Schluss.

E.

Was bringt der Einsatz diagnostischer Verfahren?

In meiner Beschäftigung mit der Thematik überraschte mich das Potenzial, das in einer neuen Sozialen Diagnostik steckt. Es lohnt sich, nach fast hundert Jahren professioneller Entwicklung die Ansprüche der Gründermütter wieder aufzugreifen – nun in Kenntnis der bisherigen Entwicklung und Erfahrung.

Einige Instrumente sind eine echte Hilfe dabei, den Dialog mit den KlientInnen produktiv zu führen. Einige liefern neue Blicke auf den Fall und machen uns sicherer bei der Planung unseres Vorgehens. Und alle, zumindest alle vorgestellten, sind geeignet, unsere saozialarbeiterische Professionalität im Diskurs mit den Nachbarprofessionen erfolgreicher darzustellen und unseren Einschätzungen größeres Gewicht zu verleihen, vorausgesetzt, wir lernen nun auch noch, souveräne Gutachten zu schreiben. Zum Schaden unserer KlientInnen wird es nicht sein!

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch eine spannende Tagung.

Literatur

Adler, Helmut (1998): Eine gemeinsame Sprache finden. Klassifikation in der Sozialen Arbeit - Ein Versuch: das Person-In-Environment System (PIE). In: Blätter der Wohlfahrtspflege 7+8. S. 161-164.

Bassarak, Herbert / Genosko, Joachim (2001): Die Stärke stillen Wissens und schwacher Beziehungen. Zur Funktion und Bedeutung von Netzwerken und Netzwerkarbeit. In: Mitteilungen des LJA Westfalen/Lippe 149. S. 5-12.

Bullinger, Hermann / Nowak, Jürgen (1998): Soziale Netzwerkarbeit. Eine Einführung für soziale Berufe. Freiburg im Breisgau.

Gerhardter, Gabriele (1998): Netzwerkorientierung in der Sozialarbeit. In: Pantucek, Peter/Vyslouzil, Monika: Theorie und Praxis lebensweltorientierter Sozialarbeit. St.Pölten. S. 49-72.

Karls, J.M. / Wandrei, K.E. (1992): PIE – A New Language for Social Work. In: Social Work Nr. 37. Washington DC. S. 80-86.

Karls, J.M. / Wandrei, K.E. (Eds.) (1994): PIE-Manual. Person-In-Environment System. Washington.

Merchel, Joachim (1994): Von der psychosozialen Diagnose zur Hilfeplanung – Aspekte eines Perspektivenwechsels in der Erziehungshilfe. In: Institut für Soziale Arbeit e.V. (Hg.): Abschlussbericht zum Projekt „Fachliche und organisatorische Gestaltung der Hilfeplanung nach §36 KJHG“ im Jugendamt Herne. Münster. S. 44-63.

Pantucek, Peter (2001): Intervention im Familienkonflikt. Diplomarbeit am Institut für Soziologie der Universität Wien. Wien.

Pearson, Richard E. (1997): Beratung und soziale Netzwerke. Eine Lern- und Praxisanleitung zur Förderung sozialer Unterstützung. Weinheim und Basel.

Peters, Friedhelm (Hg.) (1999): Diagnosen – Gutachten – Hermeneutisches Fallverstehen. Frankfurt am Main.

Richmond, Mary (1917): Social Diagnosis. New York.

Salomon, Alice (1926): Soziale Diagnose. Berlin.

Turner, Francis J. (2002): Diagnosis in Social Work. New Imperatives. New York.