Texte

Differenz nutzbar machen: Für eine Zusammenarbeit zwischen Jugendwohlfahrt, Schule und Gemeinwesen zum Nutzen der Kinder.

- Details

- Erstellt am Sonntag, 14. März 2010 08:04

Referat auf der niederösterreichischen Enquete “Zum richtigen Zeitpunkt”, St.Pölten, 3.11.2005.

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen.

Für Kinder sind Familie und Schule die wichtigsten Lebensräume. In der Schule lernen sie nicht nur Lesen und Schreiben, Rechnen und wichtiges Grundwissen darüber, wie die Welt im Allgemeinen und die Gesellschaft im Besonderen funktioniert. Hier müssen sie sich auch in Konkurrenz zu anderen und in der Zusammenarbeit mit anderen bewähren. Spätestens in der Schule lernen sie, dass ihre Familie nicht das einzige mögliche Modell des Zusammenlebens darstellt.

Sie müssen Strategien entwickeln, sie müssen mit den täglichen Herausforderungen eines dichten sozialen Lebens zu Rande zu kommen: Mit den Leistungsanforderungen der Schule, aber auch mit der Zuneigung und der Aggression, die sie dort und auf dem Schulweg erleben. Während der Unterrichtsstunden gibt es für sie hohe, ja für manche auch zu hohe, Anforderungen an disziplinierte Selbstkontrolle. Sie schließen in der Schule Freundschaften und werden enttäuscht, es entwickeln sich Feindschaften, Beziehungen gegenseitiger Hilfe und Beziehungen gegenseitiger Bosheit. Das alles ist mitunter sehr dramatisch und manchmal auch traumatisierend. Wir alle können uns daran erinnern, wenn wir nur wollen. Und wenn wir uns ehrlich erinnern, dann wissen wir, dass die Schulzeit nicht nur eine Zeit der unbeschwerten Fröhlichkeit war.

Während sich die Kinder im schulischen Raum gesellschaftlich bewähren müssen, bleibt aber ihr familiäres Umfeld bedeutend. Wir wissen, dass es eine hohe Korrelation, einen hohen Zusammenhang zwischen der sozialen Stellung der Eltern und dem wahrscheinlichen Erfolg der Kinder in der Schule gibt. Zugegeben: automatisch funktioniert das nicht, wir kennen Kinder, die sich trotz widriger häuslicher Verhältnisse prächtig entwickeln, aber wir kennen auch das umgekehrte Phänomen. In den letzten Jahren haben wir unter dem Stichwort „Resilienz“ die Widerstandsfähigkeit von Kindern gegen entwicklungshemmende Umweltbedingungen zu diskutieren gelernt. Unter Resilienz versteht man die Fähigkeit von Kindern, aus schwierigen Situationen gestärkt hervorzugehen. Ich verweise hier auf diese Sichtweise, weil ich sie für die Entwicklung von Kooperationsbeziehungen zwischen Schule, anderen gesellschaftlichen Erziehungs- und Kontrollinstitutionen, Kindern und Eltern für wichtig halte. Mit dem Konzept der Resilienz rücken Kinder und Eltern als Personen und Persönlichkeiten, als eigensinnige Partner in das Zentrum der Betrachtung. Kinder und Eltern als Personen, die sich vernünftig verhalten und mit denen Kooperation möglich ist, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussehen mag.

Ich stelle hier eine erste Forderung auf: Wenn wir über die Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendwohlfahrt reden, dann soll es nicht darum gehen, dass sich diese beiden wichtigen und mächtigen Institutionen verbünden. Und schon gar nicht, dass sie sich gegen die Kinder (das will wahrscheinlich ohnehin niemand), oder gegen die Eltern verbünden. Im Gegenteil: Die Kooperation kann, wenn sie denn erfolgreich sein soll, nur eine Kooperation unter Einschluss von Kindern und Familie sein.

Ich werde das in meinem Referat ausführen, zuerst aber darüber sprechen, wieso diese anzustrebende Kooperation teuflisch schwer zu installieren ist. Dann werde ich einige Vorschläge für eine Projekte der Zusammenarbeit von Schule und Jugendwohlfahrt unterbreiten, um schließlich eine Vision gemeinschaftlicher Verantwortung für das Wohl der Kinder und der Erwachsenen zu entwickeln.

1. Die Schule: groß, mächtig – und ohnmächtig zugleich.

Schule und Jugendamt sind mächtige Systeme. Wir sollten uns das bewusst machen. LehrerInnen und SozialarbeiterInnen agieren in Organisationen, die mit beträchtlicher Macht ausgestattet sind. Fragen Sie Kinder, fragen Sie Eltern, die werden Ihnen das bestätigen.

Ich habe es eingangs zumindest für die Schule angedeutet: Die Schule ist ein mächtiger Lebensraum für die Kinder, und für so manche Eltern ist sie eine Bedrohung. In der Schule wird das gesellschaftliche Urteil über die Kinder gesprochen – mit Noten, mit Bemerkungen der LehrerInnen, mit der Behandlung durch die Schulkolleginnen und Schulkollegen. Die Leistungsbeurteilung hat gravierende Auswirkungen auf die künftigen Chancen, und so mancher Traum, dass die je eigenen Kinder etwas ganz Besonderes seien, zerbricht an der harten Realität der Schulnoten. Aber nicht nur die Schulnoten sprechen das Urteil, sondern auch die MitschülerInnen, die das Kind als Person attraktiv finden oder aber in ihm ein williges Opfer für Mobbing und Gewalt entdecken.

Schule besteht eben nicht nur aus Lernen und aus Noten. Schule besteht auch aus der ständigen Bewertung der je eigenen sozialen Existenz durch die Lehrerinnen und die Mitschüler. Das System Schule besteht nicht nur aus dem pädagogischen Personal, es besteht auch aus der Kommunikation der Schüler und Schülerinnen während des Unterrichts (Lehrende wissen, dass auch da viel Kommunikation stattfindet), in der Pause und auf dem Schulweg. Was heißt das für Lehrerinnen und Lehrer? Das heißt, dass das System Schule vom pädagogischen Personal nicht völlig kontrollierbar ist.

Sicherheitshalber wiederhole ich das jetzt: Das System Schule ist vom pädagogischen Personal nicht völlig kontrollierbar. Die Schule ist ein Lebensraum für Schülerinnen und Schüler, ein Arbeitsraum für Lehrerinnen und Lehrer. Die Lehrenden gehen ihren Aufgaben nach, und sie hoffen, dass die Schüler beim Spiel „Unterricht“ mitspielen, also ihren Rollen entsprechend aufmerksam und lernwillig sind. Wie wir wissen, gelingt das weitgehend, aber nicht immer und nicht bei allen. Außerhalb dieses Lernprogramms lappt das ganze Leben in das System Schule herein, und das ist außerhalb des möglichen Zugriffs der Lehrenden.

Wenn die Aufführung Unterricht nicht gelingt, dann sind die Lehrenden gefordert. Sie müssen das Gelingen ihres Arbeitsauftrags absichern. In den Blick geraten dann vor allem jene Schüler, denen es am offensichtlichsten nicht gelingt, die ihnen zugedachte Rolle zu übernehmen.

Über die Lehre und über die Pausenaufsicht kann das pädagogische Personal die Regelkonformität des Verhaltens der Schüler beobachten. Der Lebenszusammenhang der Schüler kommt nur wenig in das Blickfeld der Lehrer und der Direktion. Man sieht hin und wieder die Eltern, lernt sie einzuschätzen. Manchmal erzählen Schülerinnen oder Schüler etwas über ihr außerschulisches Leben. Eine feste Form, eine Routine für die Thematisierung des außerschulischen Lebens der Schüler hat die Schule allerdings nicht zu bieten. In der Regel wird dieses nur dann zum Thema, wenn der Schüler in seiner Rolle als Schüler nicht funktioniert.

Die Schule als pädagogische Veranstaltung ist systematisch blind gegenüber dem Leben außerhalb der Schule, ja selbst gegenüber gewissen Aspekten des Lebens in der Schule. So bleibt zum Beispiel das Mobbing von Schülern untereinander weitgehend im Dunkeln, wie auch das Mobbing von LehrerInnen gegen Schüler – und oft auch das Mobbing von Schülern gegenüber den Lehrern.

Das ist nur logisch so. Wie jedes andere System auch, verteidigt das System der Schule seine Regeln und seine Systemgrenzen. Die Schule ist vorrangig eine Veranstaltung zur Vermittlung kognitiven Wissens, soll es sein und soll es bleiben. LehrerInnen sollen LehrerInnen bleiben. Aber es ist gut zu wissen, dass LehrerInnen mächtig sind, weil sie Chancen zuteilen und verweigern, dass sie mächtig sind, weil sie Urteile fällen. Dass sie aber auch ohnmächtig sind, weil sie die volle Kontrolle selbst in der Schule nicht haben können, weil sie nicht für alles verantwortlich sind, was in der Schule passiert, und schon gar nicht für das, was außerhalb der Schule passiert. Macht und Ohnmacht liegen nahe beieinander. Nicht nur in der Schule, aber auch in der Schule.

Und als Profis brauchen wir das Bewusstsein unserer Ohnmacht und unserer Macht, nur so können wir realistische Strategien entwickeln. Die Ohnmacht hat etwas Gutes: sie eröffnet die Notwendigkeit der Kooperation, doch auch die Macht hat Vorteile: sie macht zum begehrten Partner für andere.

Halten wir also nocheinmal fest, dass schon das System Schule, die Schule als Teil kindlicher Lebenswelt, vom lehrenden Personal nur teilweise zu kontrollieren ist. Darüber hinaus bewegen sich Kinder aber auch noch in der Familie und in der Freizeit in weiteren sozialen Welten, in solchen ihrer Peer Groups und in den Freizeitwelten ihrer Eltern oder der Gemeinde. Dort machen sie interessante, manchmal auch dramatische Erfahrungen. Und diese Erfahrungen wirken sich auf ihre Entwicklungschancen, auf ihre Weltsicht aus. Ja, auch Kinder haben eine Weltsicht, die sich verändert, die sie orientiert.

Sie wissen das natürlich alle. Aber es dringt nicht immer ins Bewusstsein: Die Schule hat ihre Zöglinge stets bei sich, und sie hat tendenziell alle Kinder eines Jahrgangs (zumindest in der Volksschule). Die Pflichtschule ist eine umfassende Organisation, in ihr bildet sich die Gesellschaft in ihrer vollen Breite ab. Kaum eine andere gesellschaftliche Einrichtung ist so umfassend. Und die Schule hat die Kinder 5x in der Woche mehrere Stunden. Keine andere gesellschaftliche Kontrolleinrichtung ist so mächtig. Ganz logisch, dass viele gesellschaftliche Hoffnungen auf dieser Institution ruhen.

Allerdings sehen wir auch eine strukturelle Überforderung der Schule durch Aufgaben der Erziehung und umfassenden Information: Unsere Gesellschaft wird komplizierter, komplexer. Die Anforderungen, die an Kinder und Jugendliche gestellt werden, sind heute wesentlich unübersichtlicher, als sie es jemals zuvor waren. Es gibt die Hoffnung der LehrerInnen, dass die Eltern die umfassende erzieherische Basis legen, und es gibt die Hoffnung der Eltern, dass die Schule den Kindern all das beibringt, was sie den Kindern nicht beibringen können (z.T., weil sie es selbst nicht können). Es lässt sich Nervosität in der Zusammenarbeit von Schule und Eltern beobachten, und beiderseitige Überforderung.

Ganz logisch, dass dem pädagogischen Personal diese Verantwortung zu viel ist, dass sie gerne abwinken: Das und jenes kann ja doch nicht Aufgabe der Schule sein, das müsse schon in der Verantwortung zum Beispiel der Eltern bleiben.

Aber die Eltern sind keine Institution der Gesellschaft, die Eltern sind immer privat, und haben ihr gutes Recht darauf, auch überfordert zu sein.

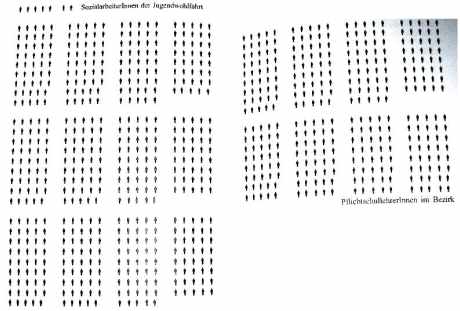

Die Last der übertriebenen Erwartungen hat allerdings auch die Jugendwohlfahrt zu tragen. Mit einem vergleichsweise sehr geringen und stagnierenden Personalstand ist auch sie im Dilemma, mit ihren Kräften haushalten zu müssen. Ich will Ihnen aus diesem Anlass die Größenverhältnisse bewusst machen und verwende dazu eine Grafik, die ein oberösterreichischer Bezirk zur Veranschaulichung angefertigt hat:

Diese Grafik könnte helfen, die Erwartungen richtig zu dimensionieren. Wenn wir über die Zusammenarbeit der paar Maxerln links oben mit der Schule, genauer: mit dem pädagogischen Personal der Schule, sprechen, dann ist uns angesichts dieser Größenverhältnisse wohl deutlich geworden, dass die Last des Aufbaus der Kooperation, die Last des Aufrechterhaltens der Kommunikation nicht in erster Linie links oben liegen kann. Die Schule, obwohl sie wie jede Organisation vorwiegend mit sich selbst beschäftigt ist, wird wichtige Beiträge leisten müssen – und sie wird die begrenzten Kräfte der Jugendwohlfahrt in Rechnung stellen müssen.

Machen wir also ein erstes Resümee, nachdem wir uns vorwiegend mit der Schule beschäftigt haben.

Die Schule ist die bei weitem größere Organisation. Ihr Personalstand ist ein Vielfaches des Personalstandes der behördlichen Jugendwohlfahrt, und sie erfasst die Population der Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren komplett. Die Schule beschäftigt sich in erster Linie mit den Kindern. Trotz Schulgemeinschaft kommen die Eltern in den Pflichtschulen nur am Rande in den Blick.

Das Jugendamt hingegen hat einen vergleichsweise verschwindend kleinen Personalstand. Seine Aufmerksamkeit richtet sich schon aufgrund des gesellschaftlichen Auftrags – und aus dem praktischen Grund des geringen Personalstandes – nur auf einen kleinen Teil der Population der fraglichen Altersgruppe. Im Gegensatz zur Schule arbeitet das Jugendamt auch in erster Linie nicht mit den Kindern, sondern mit den Eltern, oder, allgemeiner gesprochen, mit den Personensorgeberechtigten.

Wenn wir von der Zusammenarbeit der beiden Organisationen sprechen, kann es also nur um eine punktuelle Zusammenarbeit gehen, alles andere würde die Kapazitäten der behördlichen Jugendwohlfahrt maßlos überstrapazieren. Aber wer ist das eigentlich, die Jugendwohlfahrt im Allgemeinen und die behördliche Jugendwohlfahrt im Besonderen. Der Einfachheit halber werde ich mich hier auf die behördliche Jugendwohlfahrt, im allgemeinen Sprachgebrauch also auf das Jugendamt konzentrieren.

2. Die Jugendwohlfahrt: klein, mächtig – und angewiesen auf Kooperation.

Während die Schule ihre Zöglinge stets bei sich hat, muss das Jugendamt sich ihren Klientinnen und Klienten meist erst annähern, muss um Kooperation werben. Selbst wenn das Jugendamt zum Schutz von Kindern den Kontakt mit Familien aufnimmt, wenn es also um Pflichtklientschaft geht, braucht es ein Mindestmaß an Kooperation: An Kooperation der Eltern, an Kooperation der Kinder, an Kooperation der anderen Personen im sozialen Umfeld der Kinder. Die Macht des Jugendamtes ist potenziell sehr groß, es kann massiv in die Rechte der Eltern eingreifen, es kann biografiewichtige Entscheidungen treffen.

Aber die Macht des Jugendamtes muss dosiert eingesetzt werden, wir wissen über die Schäden und Kosten Bescheid, die ein allzu leichtfertiger Einsatz der prinzipiell zur Verfügung stehenden Macht- und Zwangsmittel verursachen kann. Sparsamer Einsatz von Macht bedeutet aber mehr Arbeit: Mehr Beobachtung, mehr Bemühen um Verständigung, eine bessere Absicherung der Interventionen.

Die Vorgehensweise der Wahl ist stets eine sogenannt merperspektivische: Die Sozialarbeiterin versucht zu erheben, wie die verschiedenen Fallbeteiligten die Sache sehen: Die Lehrer, aber auch die Mutter, der getrennt lebende Vater, das Kind selbst, die Großmutter, die Psychologin und so weiter. Diese Perspektiven einzuholen, wenn möglich zwischen diesen Perspektiven zu vermitteln, das ist Teil der Fallbearbeitung durch das Jugendamt. Und Eingriffe, die werden meist erst nach ausführlicher Erhebung gemacht. Sie sehen, die Sozialarbeit ist notwendigerweise oft langsam, und sie enttäuscht Erwartungen, Dinge schnell zu regeln. Man kann Kinder, die Schwierigkeiten machen, nicht in Kartons verpacken und dem Jugendamt schicken.

Weil Sozialarbeit versucht, mit allen Beteiligten zu sprechen, gerät sie auch leicht in eine Vermittlerposition. Auch das ist manchmal enttäuschend für jene, die einmal identifizierte Probleme der Sozialarbeit „umhängen“ wollten. Man wird i.d.R. durch das Jugendamt nicht aus der eigenen Verantwortung entlassen.

Die Schule ist für die Jugendwohlfahrt ein unverzichtbarer Partner: Zumal das Jugendamt gefordert ist, dort einzugreifen, wo die Rechte der Kinder auf angemessene Versorgung, auf Förderung, auf körperliche und seelische Unversehrtheit nicht gewährleistet sind, wo Eltern ihre Aufgaben nicht wahrnehmen können und/oder wollen, benötigt es die Aufmerksamkeit, die soziale Kontrolle, die durch umfassende Institutionen wie Kindergärten und Schulen gewährleistet scheint. Gerade weil das Jugendamt keine allgegenwärtige Kinderschutzpolizei ist und sein kann, müssen andere gesellschaftliche Instanzen darauf achten, ob denn die Entwicklungsbedingungen von Kindern deren Bedürfnissen und den Standards einer zivilisierten Gesellschaft entsprechen.

So gesehen hätte aus der Sicht des Jugendamtes die Schule (wie Nachbarschaft, Kindergarten etc.) also die Aufgabe, wahrzunehmen, zu erkennen, wenn Kinder missbraucht, misshandelt, vernachlässigt werden, und sie sollten diese Wahrnehmung mit den Institutionen der Jugendwohlfahrt teilen, damit Lösungen auf den Weg gebracht werden können.

Das ist aber nur die eine Seite der Erwartungen. Andererseits sieht die Sozialarbeit in der Jugendwohlfahrt die Schule selbst als eine wichtige Einrichtung, innerhalb der sich Lebenschancen von Kindern entfalten sollen. Das führt dazu, dass das Verhältnis von Schule und Jugendwohlfahrt nicht immer ein ungetrübtes ist: Wo Prozesse des Ausschlusses wahrgenommen werden, wird das Jugendamt i.d.R. entgegenzusteuern versuchen. So wie Eltern auf ihre Pflichten hingewiesen werden, wird auch von der Schule die Übernahme einer fürsorgenden Verantwortung für die Kinder erwartet. Im Einzelfall kann es dann schon einmal vorkommen, dass das Jugendamt oder die Pädagogen einer Fremdunterbringungseinrichtung für den Verbleib von Kindern in der Schule kämpfen, wo die Lehrer und die Direktion längst die Geduld verloren haben und sich die Entfernung eines Kindes aus der Klassengemeinschaft wünschen.

Also: Das Jugendamt muss sich selbst ein Bild machen, und es muss den gesamten Lebenszusammenhang des Kindes im Blick haben. Ganz zugespitzt gesagt: Das Jugendamt sieht seine Aufgabe nicht in erster Linie darin, die Probleme der Schule mit einem Kind zu lösen.

3. Kinderprobleme, Elternprobleme

Jetzt haben wir über die Sichtweisen der Institutionen gesprochen, aber um die geht´s ja eigentlich gar nicht. Es soll ja um die Kinder gehen, und, wie ich meine, auch um die Eltern – als Eltern verstehe ich nun jene Personen, die sich im familiären Alltag mit den Kindern auseinandersetzen müssen. Manchmal sind das auch Pflegeeltern, Stiefeltern, Erzieher aus Wohngemeinschaften oder Heimen.

Ich habe schon angedeutet, dass für viele Kinder die Schule ein anstrengendes und stressbeladenes Lebensfeld ist, dass ihre Problemlösungsformen mitunter für die Schule zum Problem werden können. Ich zitiere nun eine Erhebung aus dem Bezirk Freistadt in Oberösterreich, ich denke, die Ergebnisse können wir unbesorgt auf Niederösterreich umlegen:

Was sind die Sorgen der Schüler?

- jedem Dritten fehlt die Motivation zum Lernen und Hausaufgaben-Machen

- jeder Sechste hat Angst. Angst, etwas falsch zu machen oder vor der Klasse bloßgestellt zu werden.

- jeder Siebte hat Probleme mit dem Lehrstoff, kennt sich nicht aus.

- jeder Neunte leidet unter Streit mit Eltern oder der Familie

- ein Großteil der Schüler, die mit dem Bus fahren, erlebt die täglichen Drängeleien in den überfüllten Bussen als problematisch: Streit, Raufereien, Mobbing.

Was sind die Sorgen der Eltern?

- Für mehr als die Hälfte von ihnen ist es schwierig, Beruf und Familienleben zu vereinbaren.

- 20% der Eltern machen die Betreuung und die Freizeitgestaltung ihrer Kinder am Nachmittag Sorgen

- Vielen Eltern fehlt die Zeit, um beim Lernen zu helfen.

- ein Drittel der Eltern von Hauptschülern sorgt sich, weil ihre Kinder rauchen oder Alkohol konsumieren

- das Abmachen und Einhalten von Regeln ist ein schwieriges Erziehungsthema

- ein Drittel der Eltern klagt über Schulangst oder Schulunlust der Kinder

- für jede fünfte Familie sind Schulveranstaltungen eine finanzielle Belastung.

- viele Eltern haben Angst, dass ihr Kind einen Nachteil erleidet, wenn sie in der Schule Probleme ansprechen.

- Manche fühlen sich unsicher gegenüber der Schulautorität

- „... außerdem bringt das Reden sowieso nichts.“

achja, vielleicht sollte ich auch erwähnen, was bei dieser Erhebung die LehrerInnen zur Zusammenarbeit mit den Eltern meinten:

- Eltern sollten mehr Engagement in der Erziehung zeigen

- Sie vermuten bei den Eltern selbst oft eine negative Einstellung zur Schule

- „... außerdem bringt das Reden sowieso nichts.“

Sie sehen, man hat´s nicht leicht miteinander.

Kluge und starke Eltern kooperieren mit der Schule ihrer Kinder. Schwache Eltern haben Angst vor der Kooperation mit der Schule. Sie fühlen sich für Kooperation zu schwach. Sie fühlen sich unterlegen und denken, nur verlieren zu können, wenn sie sich auf eine kooperative Ebene begeben. Schwache Eltern sind in der Regel Personen, die selbst eine sozial schlechte Stellung haben. Manche von ihnen haben kontraproduktive Strategien im Umgang mit der Schule. Sie ignorieren Vorladungen, sie treten aggressiv auf, oder sie zeigen sich uneinsichtig.

Wenn wir von Kooperation sprechen, sollten wir die wichtigsten Kooperationspartner nicht vergessen: Es sind die Kinder und deren Eltern.

4. Möglichkeiten der Kooperation

Wenn wir über die Zusammenarbeit von Schule und Jugendwohlfahrt nachdenken, dann geht es um die Organisation vernünftiger Kooperation trotz sehr unterschiedlicher Herangehensweisen und gesellschaftlicher Funktionen. Ich will Ihnen einige Möglichkeiten aus meiner Sicht aufzählen. Eine allerdings unvollständige Aufzählung.

1. Kennenlernen und Beziehungsaufbau

Eine bessere Kenntnis der Rolle der jeweils anderen Institution und der Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder und Elteern. In der Schule tätige pädagogische und psychologische Fachkräfte sollten wissen, dass die Jugendwohlfahrt keine Wunder wirken kann und auf mitunter langsame Prozesse der Annäherung an Eltern und Kinder angewiesen ist, dass gerade wegen der Möglichkeit von Eingriffen in die Elternrechte ein sorgfältiger Prozess des Abwägens und Einschätzens von Situationen und Hilfsmöglichkeiten die Vorgehensweise der Behörde bestimmt. Schnelle Lösungen sind aus gutem Grund selten, und das Jugendamt wird (hoffentlich) stets versuchen, auch die Schule in Lösungsstrategien einzubinden. Probleme können also nicht abgeschoben werden. Andererseits wird die Jugendwohlfahrt eine Kommunikation mit den Lehrenden und der Direktion suchen müssen.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, diese Kenntnisse zu vermitteln. Zum Beispiel:

- gezielter Vertrauensaufbau durch SozialarbeiterInnen, die sich auf Schulkontakte spezialisieren. Diese könnten der Direktion und den LehrerInnen schon im Vorfeld für Gespräche zur Verfügung stehen.

- Fortbildungen für LehrerInnen, die durch SozialarbeiterInnen gestaltet werden: Anhand von Beispielfällen könnten Kenntnisse über die Vorgehensweise der Jugendwohlfahrt, aber auch über typische komplexe Problemlagen von Schülern und Familien vermittelt werden.

- Die Einrichtung einer zentralen Stelle für die Kooperation Jugendwohlfahrt/Schule, die auf allen Ebenen Information vorbereitet, verbreitet, organisiert.

- und wenn man davon ausgeht, dass es wegen der Größenverhältnisse eine Holschuld der Schulen gibt, auch dafür ein Beispiel: Ein konkreter Fall der Beschäftigung des Jugendamts mit der Familie eines Schülers könnte Anlass für die Schule sein, sich umfassender zu informieren und z.B. eine Sozialarbeiterin in eine Konferenz einzuladen.

All das sind dialogische Formen des Austauschs. Wissen wird nicht nur abstrakt, theoretisch angeeignet, sondern gebunden an Personen. So werden auch Beziehungen aufgebaut. Und Beziehungen sind die Geleise, auf denen Kooperation dann fahren kann.

Und weil Beziehungen Zeit brauchen, Zeit zum Gespräch, ist der Aufbau dieser Kooperation relativ arbeitsintensiv. Ich muss hier wieder auf die recht karge Besetzung der Jugendämter mit SozialarbeiterInnen hinweisen. Was man von den KollegInnen dort verlangen kann, muss einkalkulieren, dass sie ein knappes Zeitbudget haben.

2. Informationsmanagement

Zwischen Jugendwohlfahrt und Schule müsste es ein durchschaubares Informationsmanagement geben: Wann ist es sinnvoll, die jeweils andere Institution von dem zu informieren, was man selber weiß. Information sollte nicht nur dann fließen, wenn man von der anderen Institution unmittelbares Handeln erwartet. Diese Information kommt in aller Regel zu spät. Form, Frequenz, Inhalt dieser gegenseitigen Information, z.B. auch über den Verdacht auf die Verletzung von Kinderrechten durch Sorgeberechtigte oder andere Personen, sollte zwischen der Schule und dem Jugendwohlfahrtsträger konkret vereinbart werden. Die Installierung einer guten Praxis des Gesprächs bedarf nicht nur des guten Willens beider Seiten, sondern auch konkreter Absprachen und Normierungen.

Hier ist meines Erachtens die Schule gefordert. Es sollte eine Norm des Umgangs mit heiklen Fragen geben. Beobachtet man, dass ein Schüler Probleme hat, die möglicherweise Hilfe erfordern, so sollte der Ablauf völlig klar sein: Mit wem wird das besprochen, wann wird wie von wem das Jugendamt informiert. Wie werden der Schüler, wie werden die Eltern in die Überlegungen eingebunden. Je klarer und detaillierter das geregelt ist, umso leichter tun sich die Lehrkräfte. Ich bin überzeugt, dass die Jugendwohlfahrt bei einer Ausarbeitung solcher Richtlinien gerne behilflich ist. Aber vielleicht gibt es die ja schon.

Ich halte es für ganz wichtig, dass Lehrende die Möglichkeit haben, dem Jugendamt Probleme zu unterbreiten, ohne dass sie den Namen des Schülers nennen. Auch Lehrer haben ein Anrecht auf Beratung, und ich weiß, dass viele die Angst haben, bei der Weitergabe auch nur des kleinsten Bisserls an Information den weiteren Verlauf der Geschichte nicht mehr kontrollieren zu können. Das ist eine berechtigte Angst, und die Sozialarbeit in der Jugendwohlfahrt sollte stets die Lehrer als Personen wahrnehmen, die ebenfalls ein gutes Recht auf Beratung haben, ohne sich ihre Entscheidungskompetenz gleich wegnehmen lassen zu müssen.

3. Abspracheroutinen

Fallspezifisch bedarf es gesicherter Formen der Abklärung zwischen Jugendwohlfahrt und Schule. Jeweils dort, wo beide Funktionsbereiche involviert sind, sollten wesentliche Schritte abgesprochen bzw. erst nach Absprache mit der jeweils anderen Institution gesetzt werden. So kann gesichert werden, dass nicht gerade jene Kinder, die gesellschaftliches Engagement zur Sicherung ihrer Rechte benötigen, Opfer der Konkurrenz öffentlicher Institutionen werden.

Eigentlich ist das banal: Wenn wir von Kooperation sprechen, dann brauchen wir ein gewisses Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen. Letztlich muss ja jede Institution in ihrem Wirkungsbereich entscheiden. Aber die gegenseitige Information sollte rechtzeitig passieren. Wenn die Schule z.B. einen Schüler zu suspendieren gedenkt oder das Jugendamt eine Fremdunterbringung überlegt, so ist es wohl selbstverständlich, dass alle Beteiligten und auch die jeweils andere Institution rechtzeitig davon erfährt, nicht erst im Nachhinein.

4. Kooperation mit Kindern und Eltern

Nun andersrum: Nicht nur die Konkurrenz der Institutionen ist eine Gefahr für die Kinder und Eltern. Für die kann auch schlimm werden, wenn sich die Mächtigen zu gut verstehen. Kooperation sollte besser im Viereck gedacht werden: Als Kooperation zwischen Schule, Jugendamt, Kindern und Eltern.

Auch hier zwei Möglichkeiten, das zu arrangieren. Wahrscheinlich haben Sie damit ja schon Erfahrung:

- Vermittlungsgespräche unter Teilnahme der Sozialarbeiterin bei Konflikten zwischen Schule und Eltern. Oft ist bei „schwierigen“ Kindern und Familien die Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern gestört, konfliktreich. Schwache Eltern brauchen ein Coaching, um sich nicht aus lauter Angst vor der schulischen Autorität in Aggression oder Ablehnung des Dialogs flüchten zu müssen. Da haben Sozialarbeiter als Übersetzer und Vermittler eine wichtige Funktion.

- Hilfeplangespräche bei komplexeren Problemlagen. Unter Einbeziehung der Klassenlehrerin, der Beratungslehrerin, der Eltern, des durch eine Vertrauensperson gestützten Kindes könnten Strategien der Hilfe erarbeitet werden – und vor allem alle Beteiligten gezielt eingebunden werden. So sollten alle mittragen und etwas dazu beitragen, dass sich die Bedingungen für die Kinder bessern. Eins muss dabei allerdings abgesichert werden: Nämlich dass Eltern und Kinder dabei nicht überfahren werden von der geballten Sorge der Profis. Solche Gespräche gut zu führen, das will gelernt sein. Das wäre vielleicht auch ein gutes gemeinsames Entwicklungsprojekt, einen Leifaden für solche Hilfeplangespräche zu erarbeiten.

5. Schulsozialarbeit

Wenn, wie wir ja gesehen haben, das Jugendamt allein den Bedarf der Schulen (und der Kinder und Eltern) an Beratung, Vermittlung etc. nicht abdecken kann, dann ist es sinnvoll zu überlegen, wie denen sonst geholfen werden könnte. Schulsozialarbeit ist zum Beispiel eine – auch, aber nicht nur in Niederösterreich – bewährte Variante. Ihr Vorzug ist, dass sie mehr vor Ort sein kann, dass sie in der Schule und im schulischen Umfeld SchülerInnen und Eltern, aber auch Lehrende stützen kann. Schulsozialarbeit ist eine für Kinder und Eltern gelindere Form des Eingreifens, weniger dramatisch als das Engagement des Jugendamts meist empfunden wird. Sie kann im Vorfeld einiges Abfangen, und sie unterstützt die Schule bei ihrer Aufgabe der sozialen Kontrolle. Sie kann so manches tun, was das Jugendamt überfordern würde.

Das Modell einer organisatorisch von der Schule unabhängigen Schulsozialarbeit, die für mehrere Schulen in einem Gemeinwesen, in einer Region, zuständig ist, scheint mir sehr hilfreich zu sein. Hilfreich für Eltern, Lehrer, Schulen und Jugendwohlfahrt.

6. Themenspezifische Einzelprojekte

Im Feld der Schule gibt es inzwischen einige Erfahrungen mit Projekten der Gewalt- und der Suchtprävention und mit Schulmediation. Ich plädiere dafür, dass auch zu Themen wie Mobbing, Schulverweigerung, Kinder in Zweitfamilien bzw. nach Trennung der Eltern etc. die Schule konsequent die Kooperation mit Einrichtungen der Jugendwohlfahrt und der freien Kinder- und Jugendarbeit sucht. Es ist richtig, dass die Schule nicht alles selber machen kann. Aber als zentrales Lebensfeld der Kinder sollte die Schule sich hier mit außerschulischen Fachleuten vernetzen und deren Kompetenzen nutzen. Auf das Schulklima wird sich das günstig auswirken.

7. Schule und Jugendwohlfahrt im Sozialraum

Zum Abschluss will ich die anspruchsvollste Form der Kooperation anregen, jene im Gemeinwesen, im gesellschaftlichen Raum. In Deutschland ist das nun schon seit einigen Jahren ein heißes Thema, hierzulande leider noch viel zu wenig.

Schule und Jugendwohlfahrt, aber auch zivilgesellschaftliche Vereine und Gruppen, sind gemeinsam an besten Entwicklungsbedingungen für die Kinder in dieser Gesellschaft interessiert und sie müssen mit ähnlichen Problemen fertig werden. Im Sinne eines sozialräumlichen Verständnisses unserer Aufgaben heißt das, dass Schule, Jugendamt, Kinderorganisationen, Elternvereine, Kinder- und Jugendzentren, Pfarren, Polizei, der Gemeinderat usw. gemeinsam an einer Beobachtung der Entwicklung im Dorf, der Gemeinde, der Stadt interessiert sind.

Themen wie Suchtprophylaxe, Strategien gegen familiäre Gewalt, Beschneidung des Lebensraums von Kindern, Missbrauch wären sinnvollerweise im sozialen Nahraum gemeinsam zu besprechen, und gemeinsame Strategien sollten diskutiert werden. Für ein solches Verständnis der gemeinsamen Verantwortung für einen kinder- und entwicklungsfreundlichen gesellschaftlichen Raum Initiativen zu setzen, das wäre ein lohnendes gemeinsames Ziel unserer Institutionen und der Fachleute in Schule und Jugendwohlfahrt.

Arbeitsgruppen in der Gemeinde oder im Gemeindeverband haben sich als hilfreich erwiesen. Themen gibt es genug. Hier könnte eine gemeinsame Initiative von Jugendwohlfahrt und Schulen helfen, solche demokratische Aussprachen zu initiieren. Vielleicht einmal in 3 oder 4 Gemeinden als Pilotprojekt, die Erfahrungen könnte man dann auswerten. Wir wissen, das ist am Anfang mühsam, man muss sich erst zusammenstreiten über die Themen, man muss erst lernen, einander zuzuhören. Mittelfristig kann aber etwas sehr wertvolles entstehen: Nämlich gelebte Demokratie, und eine gesteigerte Aufmerksamkeit von allen für die Bedürfnisse der Kinder, vor allem der schwachen Kinder und Familien in unseren Gemeinwesen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, ich wünsche Ihnen freudige Mühen der Zusammenarbeit.

Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Literatur

Amt der oberösterreichischen Landesregierung (Hg.) (2005): Zusammenarbeit macht Schule. Die Macht der Zusammenarbeit von Schule, Jugendwohlfahrt und Gemeinwesen. Praxisbeispiele erzählen. Linz.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe – Landesjugendamt und Westfälische Schulen (Hg.) (2003): Förderung als gemeinsame Aufgabe von Schule und Jugendhilfe. Tagungsdokumentation, 3./4. Juli 2003, Vlotho. In: www.lja-wl.de. Münster.